アイルランド

- アイルランド

- Éire(アイルランド語)

Ireland(英語) -

(国旗) (国章) - 国の標語:なし

- 国歌:Amhrán na bhFiann

The Soldier’s Song

兵士の歌

-

公用語 アイルランド語

英語首都 ダブリン 最大の都市 ダブリン 独立 1922年12月6日(アイルランド自由国)

1937年12月29日(アイルランド憲法の施行)

1949年4月18日(イギリス連邦を離脱)通貨 ユーロ (€)(EUR)[4][5] 時間帯 UTC±0 (DST:+1) ISO 3166-1 IE / IRL ccTLD .ie 国際電話番号 353 -

- ^ “THE WORLD FACTBOOK Ireland#Geography”. 中央情報局 (2022年6月21日). 2022年6月24日閲覧。

- ^ “Census Preliminary Results 2022” (pdf). 中央統計局 (2022年6月23日). 2022年6月24日閲覧。

- ^ a b c d e IMF Data and Statistics 2021年11月5日閲覧([1])

- ^ 1999年以前の通貨はアイルランド・ポンド。

- ^ アイルランドのユーロ硬貨も参照。

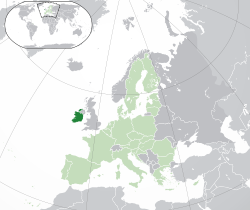

アイルランド(愛: Éire、英: Ireland)は、北西ヨーロッパに位置し、北大西洋のアイルランド島の大部分を領土とする共和制国家。代替的な記述でアイルランド共和国(アイルランドきょうわこく、愛: Poblacht na hÉireann、英: Republic of Ireland)としても知られる[注釈 1]。首都はダブリン。

人口490万人のうち約4割がダブリン近郊に住んでいる[1]。主権国家であり、北アイルランド(イギリス領)とのみ陸上で国境を接している。大西洋に囲まれており、南にはケルト海、南東にはセント・ジョージ海峡、東にはアイリッシュ海がある。単一国家であり、議会共和制である[2]。立法府は、下院であるドイル・エアラン(Dáil Éireann)、上院であるシャナズ・エアラン(Seanad Éireann)、そして選挙で選ばれた大統領(Uachtarán)から構成されている。政府の長は議会で選出され、大統領によって任命された首相(Taoiseach、ティーショク、英語では「Prime Minister」とは呼ばれない)である。

概要

編集1922年に英愛条約の結果、アイルランド自由国として誕生した。1937年に新しい憲法が採択されるまでは自治領の地位にあった。「アイルランド」と名づけられ、事実上の共和制となり、選出された非執行大統領が国家元首となる。1948年のアイルランド共和国法(Republic of Ireland Act 1948)により、1949年に正式に共和国と宣言された。1955年12月、アイルランドは国際連合に加盟した。1973年には欧州連合(EU)の前身である欧州経済共同体(EEC)に加盟した。20世紀のほとんどの間、北アイルランドとの正式な関係はなかったが、1980年代から1990年代にかけて、イギリス政府とアイルランド政府は「厄介事(愛: Na Trioblóidí、英: The Troubles)」と呼ばれている北アイルランド問題の解決に向けて北アイルランドの当事者と協力した。1998年にベルファスト合意が調印されて以来、アイルランド政府と北アイルランド政府執行部は、協定によって設立された南北閣僚協議会の下で、多くの政策分野で協力してきた。

アイルランドは一人当たりの国内総生産が世界で最も裕福な国のトップ10にランクされており[3]、2015年のレガタム繁栄指数によると世界で10番目に繁栄している国である[4]。EEC加盟後、アイルランドは一連の自由主義的な経済政策を実施し、急速な経済成長を遂げた。1995年から2007年までの間、ケルトの虎時代として知られるようになり、繁栄を達成した。2005年、『エコノミスト』の調査では最も住みやすい国に選出されている。しかし、2008年に発生した未曾有の金融危機と同時に世界的な経済危機に見舞われたことで、この時期の繁栄は途絶えた[5][6]。2015年にはアイルランド経済がEU内で最も急速に成長したことから、アイルランドは国際的に富と繁栄を比較するリーグテーブルを再び急速に上昇させている[7]。例えば、2019年には、アイルランドは国連の人間開発指数によって世界で3番目の先進国にランクされた[8]。また、報道の自由、経済的自由、市民的自由など、数々の国の指標でも高く示されている。アイルランドは欧州連合(EU)に加盟しており、欧州評議会と経済協力開発機構の設立国でもある。アイルランド政府は第二次世界大戦の直前から非同盟による軍事的中立政策をとっており、北大西洋条約機構(NATO)には加盟していないが[9]、平和のためのパートナーシップや常設軍事協力枠組み(PESCO)には加盟している。

国名

編集アイルランドの32県のうち26県で構成される1922年の国家は、「アイルランド自由国」として知られていた[10]。1937年のアイルランド憲法で定められた正式名称はアイルランド語で「Éire([ˈeːɾʲə] ( 音声ファイル)、エール)」、英語では「Ireland([ˈaɪərlənd]、アイアランド)」。国際連合や欧州連合では「Ireland」として国名登録されているが、その一方で「1948年アイルランド共和国法(The Republic of Ireland Act, 1948)」は、憲法の規定を覆す効力は無いものの「アイルランド共和国(愛: Poblacht na hÉireann、英: Republic of Ireland)」を国の記述とする旨を定めている[11]。

イギリス政府は、国家の名称として「Eire」(ダイアクリティカルマークなし)、1949年からは「Republic of Ireland(アイルランド共和国)」を使用していたが[12]、1998年のベルファスト合意までは「Ireland(アイルランド)」という名称を使用していなかった[13]。

「Ireland」、「Éire」、「Republic of Ireland」の他に、「the Republic(共和国)」、「Southern Ireland(南アイルランド)」、「the South(南部)」とも呼ばれることがある[14]。アイルランド共和主義では、「the Free State(自由国家)」または「the 26 Counties(26県)」と呼ばれることが多い[15]。

日本語では「アイルランド」と「アイルランド共和国」の両方が使われており、日本国外務省は公式名称である前者を用いている[16]。アイルランド語読みの「エール」と呼ぶこともある。漢字による当て字は愛蘭土で、愛と略す。

歴史

編集先史時代と古代

編集アイルランドの原住民は中石器時代の狩猟採集民であり、石器を使用していた。紀元前3000年頃には青銅器時代へと進化し、穀物を育て、家畜を飼育し、武器や道具、青銅製の宝飾品を作っていた。紀元前2000年の初め、大きな石造りの神社や墓(巨石)を建て、今でもアイルランドの風景の中で見ることができる。紀元前1世紀には、ピクト人の支配下にあり、アイルランドの伝承ではフィル・ヴォルグとして記述されている新石器時代の人々のことである。

スコットランドの名前は、「アイルランド」を意味するラテン語の「Scotus」(複数形は「Scoti」)に由来している[17]。これは、ローマ人が当初「スコティア(Scotia)」(「Scotus」から派生した形)と呼んでいたアイルランド人入植者のことを指す。現在のスコットランドを植民地化したアイルランド人は「スコティ(Scoti)」と呼ばれていた。帝国末期のローマ人は、現在のスコットランドを指して「カレドニア(Caledonia)」という名前を使っていた[17]。

最初の人々は、紀元前1600年頃にイベリア半島から到着した。アイルランド島をレンスター、マンスター、アルスター、コノートの4つの区分に分けて、それぞれが上王と呼ばれる君主に支配されていた[18]。基本行政区画はトゥア(Tuatha、小王国)であり、それぞれの王国は人口50万人未満の人口に対し約150トゥアと非常に小さいものだった。

「アイルランドの最高王」に任命された王たちは数千年前、紀元前2千年紀の半ばまでさかのぼるが、最初の部分は神話的なものである。どの時点で歴史上の人物に言及し始めたのかは定かではなく、これらの人物がどの時点で後の意味での「最高王」と呼ばれるようになったのかも定かではない。この社会構造は、当時の生活様式に適応したもので、比較的小規模で自律的な部族単位で組織される傾向があった。

『四人の主人の年鑑(愛: Annala Rioghachta Éireann、英: Annals of the Four Masters)』または『四人の主人によるアイルランド王国の年鑑』は、アイルランドの歴史の年代記である。紀元前2242年から西暦1616年の間の日付が記録されているが、最も古い日付は紀元前550年頃だと考えられている。1632年から1636年にかけて、ドニゴール県のフランシスコ会修道院で収集された[19]。

ベルティナ(愛: Beltane または Bealtaine、良い火)は、古代アイルランドの祝日で、5月1日に祝われていた[20]。ベルティナは夏の牧畜期の始まりで、牛の群れが夏の牧草地や山の牧草地に連れて行かれた。現代のアイルランド語では「Mi na Bealtaine」は、5月を意味する。多くの場合、5月のことを「Bealtaine」と略し、休日を「Là Bealtaine」として知られている。休日の主な活動の一つは、ベルティナの前夜(Oidhche Bhealtaine)の儀式と政治的な意味合いを持つ山や丘での焚き火の点火だった[21][22]。現代のスコットランドのゲール語では、ベルティナの黄色の日(Oidhche Bhealtaine)だけが5月の初日を表すのに使われている。

スコットランドの大司教であり宣教師であった聖パトリック(384年 - 461年)は、キリスト教を布教するためにアイルランドに上陸した。王家の中で重要な改宗を行い、修道学校を通じ、文字(ラテン語)を導入した。聖パトリックの死亡時には、アイルランドのエリートはすでに識字率が高く、自分たちの歴史を文字で記録していた。アイルランドはほぼキリスト教圏のみならず、学問と文化の中心地となったが、この遺産のほとんどは9世紀と10世紀のヴァイキングの侵入で破壊された。

ノルマン人の侵入

編集8世紀末頃からノルマン人(ヴァイキング)の侵入が始まった。10世紀末、ダルカッシャンと呼ばれる小さな国の王ブライアン・ボルは、より大きな隣国を征服し、アイルランドの南半分で最も強力な王となった。しかし、レンスター王のモール・ モルダは、彼に反旗を翻すようになり、ダブリンのヴァイキング王のシトリック・シルケンベアード と同盟を結び、オークニー諸島やマン島のヴァイキングの助けを得た。1014年にダブリン近郊のクロンターフの戦いではヴァイキングを破り、これ以降ヴァイキングの侵入が収束した[23]。

1169年、リチャード・ド・クレア(ストロングボウとして知られている)は、ダーマット・マクモローやウェールズやイングランドからのカンブロ・ノルマン人の一団とともにウォーターフォード近郊に到着し、強制的に入植させられた。アイルランドで最も悪名高い裏切り者として知られるマクモローは、レンスター王として追放され、ヘンリー2世を招いて玉座奪還の手助けをしてもらった[24]。その後の侵略により、ヘンリーがアイルランド卿となり、8世紀もののイギリス支配が始まった。1300年までにノルマン人は国の大部分を支配していたが、中央政府がなかったため、効果的に征服することができなかった。

1350年からは、カンブロ・ノルマン人が使用していた武器の多くを奪い取り、戦術の一部を学んだアイルランドの酋長らが領土を奪還し始めた。1360年までに、ノルマン人の入植者のほとんどはアイルランドの法律に避難し、島の原住民の習慣を、音楽、詩、文学、服装を採用し、アイルランド人よりもアイルランド人として知られるようになるまでになった(ラテン語の「Hibernis Ipsis Hiberniores」から) という事実は、イギリス議会が島の植民地化に対する将来の利益への潜在的な脅威であると考えた。

このため、1366年にアイルランド卿の衰退に対処するために、キルケニー憲章を批准した。この憲章では、イギリス人入植者とアイルランド人との間の族外婚を禁止し、ゲール語や習慣の使用を禁止した[25]。

宗教改革とプロテスタント支配の強化

編集1534年、イングランドのヘンリー8世は教皇の権威を認めることを拒否し、イングランド議会を説得して教皇をイギリス国教会の長として認めさせた。

アイルランドにも同様の政策を課そうとし、1536年にはローマへのアピールやローマ教皇への支払いを禁止する側面が広がった。1537年から1541年にかけて、多くの僧院が弾圧され、その財産が没収された。しかし、国王が王権を持たないアイルランドの権限下にある地域では、ほとんどの住民はその変化を無視していた。1553年に王位を継承したヘンリーの娘、メアリー1世はイングランドとアイルランドの両国で古い宗教の復活に努めた熱烈なカトリック教徒だった。

1556年にアイルランドの領土を没収し、イギリス人入植者を招き、借地人や使用人をアイルランドに連れてきた。

1558年に後を継いだメアリー1世の異母妹エリザベス1世は、より宗派的な態度を示し、アイルランドの大司教や宗教者たちが処刑された。この迫害により、アイルランドは、そしてカトリックにとどまっていたアングロ・アイルランド人は、より団結するようになった。カトリックでありながら反英でもある新たな国民性の精神が芽生えた。

1641年のアイルランド反乱から1649年のクロムウェルのアイルランド侵略(事実上の植民地化)までの間、島の3分の2はアイルランド・カトリック同盟によって統治されており、キルケニーで生まれたことからキルケニー同盟としても知られている[26]。かつてひとつとして統治されていたアイルランド島と、32の県のうち26の県からなるアイルランド共和国との違いは、20世紀前半の複雑な憲法の発展の産物である。

1642年から1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドで清教徒革命が起きた。これにより、1649年から1660年までの間アイルランド島を含むイングランド共和国が成立した。1660年にイングランド、スコットランド、アイルランドの王家がチャールズ2世のもとで復古した。

大陸で起こった大同盟戦争の一環として、1689年から1691年にかけてウィリアマイト戦争が発生した。

植民地時代

編集1801年1月1日から1922年12月6日まで、アイルランド島はグレートブリテン及びアイルランド連合王国に属していた。

1845年から1849年の間に、アイルランドの人口の大多数の人々にとってはほぼ唯一の食糧となっていた作物のジャガイモは、疫病菌の侵入によって壊滅状態に陥り、ジャガイモ飢饉につながった。約100万人が餓死し、そのほとんどが家賃を払えないために家を追い出された後、道路をさまよっていた。移民は死活問題となり、イギリス、カナダ、オーストラリアなど他の国へのアイルランド人の大量移民があったが、その多くはアメリカ合衆国へ移住した。飢饉により、アイルランドの人口は死亡と移民により、1841年の820万人から1901年には450万人に減少したと推定されている[27]。

アイルランド独立戦争と内戦

編集1916年のイースターマンデーに、イギリスからの独立を目指して共和党が国を支配しようとした、いわゆるイースター蜂起が起きた。この革命的な共和制の試みは1916年4月24日から4月29日の間に行われ、教師で弁護士であるパトリック・ピアースが率いるアイルランド義勇軍の一部と、労働組合のリーダーであるジェームズ・コノリーが率いる小さなアイルランド市民軍がダブリンの街の要職に就き、そこでアイルランド共和国を宣言した。5日間の街頭戦の後、反乱軍の全面降伏が行われた。数百人が殺害され、3000人以上が逮捕され、15人が処刑された。この出来事は、アイルランド独立の転機と解釈されている。

1919年に1918年のイギリス総選挙で選出された国会議員の過半数がイギリス庶民院での議席を拒否した。その代わりに、アイルランドの独立と下院の非承認を主張することを目的とした「ドイル・エアラン(Dáil Éireann)」と呼ばれる非合法のアイルランド議会を設立した。共和国は国際的に認められず、アイルランド共和軍のイギリスに対する独立戦争につながった。1921年、イギリス政府の代表者とアイルランド共和国の内閣(Aireacht)が英愛条約の交渉を行い、「ドミニオンの地位(Dominion Status)」として知られる法的なアイルランド自治の新制度が誕生した[28]。

新しいアイルランド国家は国際的に認められ、アイルランド自由国(愛: Saorstát Éireann、英: Irish Free State)と呼ばれるようになった。自由国は理論的には島全体を統治することになるが、北アイルランド(別個の組織として作られた)がイギリスの一部として残ることを選択できるという条件付きだった。その後、北アイルランドはイギリスの一部として残ることを選択した。アイルランドの残りの26の県は、アイルランド自由県に変換され、1927年からイギリスの君主がアイルランド国王の称号を持ち、立憲君主制が続いていた。総督、両院制議会、「執行評議会」と呼ばれる内閣、執行評議会議長と呼ばれる首相を擁していた。憲法は「アイルランド自由国憲法」と呼ばれていた。

英愛条約の調印は、エイモン・デ・ヴァレラを筆頭に、調印に反対する部門によるアイルランド内戦の勃発につながった。1922年4月13日、ダブリン中心部にあるフォーコートの建物は、協定に反対したアイルランド共和軍(IRA)に占領された。3月26日、議会(ドイル・エアラン)の権限を拒否し、独自の軍事執行機関を選出した。条約防衛派は6月28日、アイルランド南部での権限を強化する必要性と、イギリス政府から条約に武力抵抗する要素を排除するよう圧力を受け、反乱軍のIRA軍を攻撃した。ダブリンの戦いは1週間続き、条約を守る側にとって決定的な勝利となった。全国でのさらなる勝利は、条約賛成派の立場を強化した。内戦の最中、共和党運動の指導者の一人であり、親英アイルランド軍の司令官だったマイケル・コリンズが待ち伏せされ、殺害された。

1922年10月、新政府は軍隊に広範な権限を与え、武器を所持していたり、新国家の軍隊に反して行動している者は、軍法会議にかけられ、死刑判決を受けることを認める法律を導入した。報復として、IRA軍のリーアム・リンチ司令官は、合意を支持する主要指導者に向けて銃撃命令を出した。最初の殺害は12月7日に行われた。新政府の対応は、6月から投獄されていた4人の非正規陸軍将校の処刑を命じるものであり、これを前にして不屈部門は攻撃方針を放棄した。政府派閥の人員と資源の数的優位性と処刑の継続(計77人)が、1923年の初めに有利な戦争を決定し始めた。4月24日、非正規軍は武器を捨てた。1923年以来、イギリスとの共通旅行区域の一部となっている。

1937年12月29日、新しい憲法(Bunreacht na hÉireann)が採択され、アイルランド自由国に代わって、エール(愛: Éire、英: Ireland)と呼ばれる新しい国家が誕生した。新憲法構造は、王ではなく共和国大統領を必要としていたが、まだ共和制ではなかった。国家元首の主な役割は、他の国家の前に象徴的に代表することであり、制定法による体としての国王の帰属であることに変わりはない。1949年4月18日、アイルランド共和国法はエール(Éire)を共和制にすることを宣言し、それまで国王に与えられていた機能をアイルランド大統領に委任した。

正式名称は「エール」のままであったが、「アイルランド共和国」(正式には国の記述)という名称が採用された。共和国は自らを表現するためにアイルランドという言葉を使用するが、特に外交の場ではアイルランドという言葉を使用する。しかし、多くの国は第2のアイルランドである北アイルランドが存在することや、1937年の憲法では北部に対する南部の管轄権を主張していることから、この言葉を使うことを避けている。「アイルランド」という言葉の使用は、その発言を受け入れたものとして採用された。1937年の憲法第1条、第2条と呼ばれるようになったものにあるその記述は、1999年に削除された。

その年から、1949年4月に共和国が宣言されるまで、アイルランドは当時のイギリス連邦の加盟地域であり続けた。イギリス連邦の規則によると、共和国を宣言すれば自動的に脱退となる。これらの規則は1950年まで改正されず、共和国であるインドをイギリス連邦として含めることができるようになった。アイルランドは脱退し、更新しないことを選択したが、加盟国としての特権の多くを保持していた。今日では、例えばイギリスに居住するアイルランド人は、議会選挙での投票権をはじめとする市民権のすべての権利を享受し、さらにはイギリス軍に仕えているが、これらの権利を行使するアイルランド人の数はごくわずかである。

アイルランドは1955年に国際連合に加盟し、1973年には欧州経済共同体(現在の欧州連合)に加盟した。アイルランド政府はアイルランドの平和的な統一を目指し、「厄介事(愛: Na Trioblóidí、英: The Troubles)」と呼ばれる北アイルランドの準軍事組織間の暴力的な対立に対してイギリスと協力してきた。

1998年にアイルランドと北アイルランドの選挙で承認された「ベルファスト合意」と呼ばれる平和条約が結ばれ、アイルランドは北アイルランド6県の領有権を放棄した。

第二次大戦後

編集アイルランドは、第二次世界大戦中に中立的な立場をとり、連合国の大義を支持しないという理由で加盟を拒否されていたが、1955年12月に国際連合に加盟した[29]。当時、国連に参加したのは、ある国家による他国への侵略を抑止するために武力を行使することを約束していたからである[30]。1950年代にアイルランドで発展した欧州経済共同体(EEC)への加盟に関心があり、欧州自由貿易地域への加盟も考慮された。イギリスはEECへの加盟を目指していたが、アイルランドはイギリスとの経済的なつながりが大きいため、1961年7月に加盟を申請した。しかし、EEC創設時の加盟国は、アイルランドの経済力、中立性、魅力のない保護主義政策に懐疑的な姿勢を崩していなかった[31]。多くのアイルランドの経済学者や政治家は、経済政策の改革が必要だと認識していた。1963年、フランスのシャルル・ド・ゴール将軍がイギリスの加盟に反対すると発言したことで、EEC加盟の見通しが疑わしくなり、他のすべての候補国との交渉を中止した。しかし、1969年には後継者のジョルジュ・ポンピドゥーがイギリスとアイルランドの加盟に反対していなかった。交渉が始まり、1972年には加盟条約が調印された。1972年に行われた国民投票でアイルランドの加盟が確定し、1973年にはついにEECに加盟した[32]。

1970年代後半の経済危機は、共和党政府の予算、自動車税の廃止、過剰な借金、1979年の石油危機を含む世界的な経済の不安定さに煽られた[33]。1989年以降、経済改革、減税、福祉改革、競争の激化、経常支出のための借入禁止など、大きな政策転換があった。この政策は、1989年から1992年にかけて共和党/進歩的民主党政権によって始まり、その後の共和党/労働党政権、統一アイルランド党/労働党/民主左派政権によって継続された。アイルランドは1990年代後半までに世界で最も急速に経済成長した国の一つとなり、2007から2008年の世界金融危機まで続いた「ケルトの虎」時代と呼ばれていた。2014年以降、アイルランドは経済活動が再び活発化している[34]。

年表

編集- 紀元前265年頃、イベリア半島から最初の人々の渡来が始まる。

- 5世紀ごろ、聖パトリックらによるキリスト教の布教。

- 8世紀末頃、ノルマン人(ヴァイキング)の侵入が始まる。

- 1014年、アイルランド上王(High King)ブライアン・ボル(Brian Boru)がクロンターフの戦いでヴァイキングを破り、これ以降ヴァイキングの侵入が収束する。

- 1169年、ノルマン人の侵攻が始まる。

- 1171年、諸豪族がイングランド王ヘンリー2世の支配下におかれる。

- 1541年、イングランド王ヘンリー8世がアイルランド王を自称する。これ以降、イングランドからの入植者が増える。しかしアイルランドの貴族はこれを認めずヘンリー8世と対立。

- 清教徒革命(1642年 - 1649年)が起き、1649年から1660年までの間アイルランド島を含むイングランド共和国が成立。

- 1649年、クロムウェルのアイルランド侵略(事実上の植民地化)

- 1660年、イングランド、スコットランド、アイルランドの王家がチャールズ2世のもとで復古。

- 大陸で起こった大同盟戦争の一環として、ウィリアマイト戦争が発生(1689年 - 1691年)。

- 1798年、ユナイテッド・アイリッシュメンの反乱。

- 1800年、連合法がグレートブリテン議会およびアイルランド議会の双方で可決。

- 1801年、グレートブリテン王国とアイルランド王国が合併する(実質的にはイギリスによるアイルランド併合)。

- 1829年、オコンネルの尽力によりカトリック教徒解放令が施行される。

- 1840年代後半、ジャガイモの不作が数年続き大飢饉となる(ジャガイモ飢饉)。この結果多くのアイルランド人がアメリカへ移住する(Irish diaspora)。

- 1870年、第1次グラッドストン内閣による アイルランド土地法 制定。

- 1905年、シン・フェイン党が発足、アイルランド独立を掲げる。

- 1914年、アイルランド自治法が成立するが、第一次世界大戦勃発を理由に自治は保留となる。

- 1916年、アイルランド民族主義者がダブリンで蜂起するが鎮圧される(イースター蜂起)。

- アイルランド独立戦争(1919年 - 1921年)が終わり、1921年12月6日英愛条約が締結され、1922年12月6日アイルランド自由国が成立、イギリスの自治領となる。ただし北部アルスター地方の6県は北アイルランドとしてイギリスに留まる。これがアイルランド内戦へと発展する。

- 1931年、ウェストミンスター憲章が成立、イギリスと対等な主権国家(英連邦王国)となる。

- 1937年、アイルランド憲法を施行、国号をアイルランド(愛:エール)と改める。

- 1938年、イギリスが独立を承認。イギリス連邦内の共和国として、実質的元首の大統領と儀礼的君主の国王の双方を戴く。

- 1949年、イギリス連邦を離脱、完全な共和制に移行する。

- 1973年、欧州経済共同体(後の欧州連合)に加盟。

- 1998年、ベルファスト合意。直後の国民投票により北アイルランド6県の領有権を放棄する。

- 2007年、ケルトの虎時代。

政治

編集1949年以降、アイルランドは議会共和制をとっている。元首である大統領は、普通選挙による優先順位付投票制度で直接選出される[35]。任期は7年で、再選は1回となる。大統領は基本的には名誉職であり、儀礼的な役割を主に務めるが、違憲立法審査の請求、首相による議会解散の拒否などの権限があり、国軍の最高司令官をつとめる。初代大統領は作家のダグラス・ハイドが就任した。1990年から2011年までメアリー・ロビンソン、メアリー・マッカリースと2代続けて女性が大統領に選出された。首相(ティーショク、Taoiseach)は国会の指名に基づき大統領に任命され、行政府の長となる。通常、総選挙で得た議席数が最も多い政党の党首である。政権連立がよく発生し、一党政権は1989年を最後に存在していない。

両院制議会であるアイルランド国民議会(Oireachtas)は、上院(Seanad Éireann)と下院(Dáil Éireann)で構成されている。元老院は60名の議員で構成されており、11名は首相によって任命され、6名は2つの大学によって選出され、43名は職業別に設置された候補者パネルから一般の代表者によって選出されている。議会は166名の議員(Teachta Dála)で構成されており、比例代表制の下、単記移譲式投票で複数の選挙区の代表に選出されている。憲法によれば、国会選挙は少なくとも7年ごとに行わなければならないが、法律で下限が定められている場合もある。法的には、現在5年間持続している。

政府は憲法上、15人の議員で構成されている。政府の議員は上院から2名まで選出することができず、首相、副首相(Tánaiste)、財務大臣は「必ず」議会議員でなければならない。

1973年には欧州共同体(現在の欧州連合)に加盟している。2008年6月12日、アイルランドは国民投票で欧州連合(EU)のリスボン条約を否決し、EU内で論争を巻き起こした[36]。しかし、この決定は2009年の第2回国民投票で逆転した[37]。

国際関係

編集イギリスとの関係

編集オリバー・クロムウェルの侵略以降、民族や領域としての自治が剥奪され、イギリス帝国(大英帝国)が形成されていく過程において、イギリスが最初に支配した植民地となった(グレートブリテン及びアイルランド連合王国)。プロテスタントによるカトリック教徒への迫害があり、また植民地政策で工業化は遅れた。土地政策はイングランドのアイルランド支配にとって重要で、しばしば深刻な影響を与えた。

工業化は北アイルランドのみで発達した。地主による小作農を使役した農作物栽培という植民地的な農業が経済基盤となっており、アイルランド人の2/3、6~7割は農業に従事していた。1840年に「ジャガイモ飢饉」が起こるまで、ジャガイモは豊作で人々を満たし、人口は倍増した。この人口増加率は、当時のヨーロッパのどこよりも高かった。市場において高く売買される農作物がイングランドに大量に移送される一方でアイルランドからは食物が枯渇し、不作に見舞われた小作農の大量餓死が発生したため社会問題となった。飢餓のあとも、多くのアイルランド人もアメリカ合衆国へと移住することになる(アイルランド系アメリカ人)。これによって1840年は800万人を数えた人口は1911年に半数に迫る440万人にまで減少し、アイルランド語の話者人口も激減した。2022年に、アイルランドの総人口は、171年ぶりに回復した。

ジャガイモ飢饉は当時繁栄していた大英帝国内で起こったことで、衝撃をもって受け止められた。公共事業支援や食糧援助などが実施されたものの、飢饉のあともアメリカ合衆国への移住など住民の離散を防止することは困難であった。イギリスでヴィクトリア朝の1840年代に沸騰していた鉄道バブル(鉄道狂時代)はこれにより崩壊した。カール・マルクスは資本論の叙述でこの惨事について言及した。この時期に受けた困難はアメリカ合衆国に移住したアイルランド人、アイルランド系アメリカ人の原点となり、のちのアイルランド独立闘争の際にしばしば言及された。また(帝国主義的植民地)経済システムが現実の災害をもたらした顕著な例として経済学や政治社会学で、しばしば論じられた。

第一次世界大戦終結後の1919年から1922年のアイルランド独立戦争では休戦協定が結ばれ英愛条約が締結された。アイルランド自由国が成立して独立戦争は終結したが、イギリス連邦下であることにも不満を抱く者はアイルランド内戦を引き起こした。

また、元インド総督のルイス・マウントバッテンは、アイルランド国内でボートに乗っている際にIRA暫定派によって仕掛けられた爆弾で暗殺されている[38][39][40]。

独立後も、イギリスはアイルランドにとって、経済的および人的交流はなお盛んである。北アイルランドでは、アイルランド帰属を求めてテロ行為を繰り返すIRA暫定派などナショナリストとユニオニストとの紛争が起こっていたが、和平プロセスが進んでいる。北アイルランド和平が現実に近づくにつれ、さまざまな分野での南北の交流が広がっている。

1997年にトニー・ブレア首相が100万の餓死者・100万の移民を出した1845年から1849年のジャガイモ大飢饉について「今日それを反省してみるにつけ苦痛をもたらすものであった」とコメントした。1998年には北アイルランド和平合意であるベルファスト合意が成立した。殺し合いに嫌気がさした事、南の経済発展にあせりを感じた事が契機となる。しかし強硬派が納得せず失敗しさらに10年が経過する。2005年、イギリス在郷軍人会アイルランド支部主催の第一次世界大戦戦没者追悼行事にアイルランドメアリー・マッカリース大統領が出席。アイルランド人兵士の名誉回復と追悼を訴えた。彼らはアイルランド自治獲得促進の意志をもって参戦したのにそれまではイギリスへの協力者と非難されてきた。2007年2月、クローク・パーク競技場でのラグビー・シックス・ネイションズの試合、アイルランド対イングランド戦が平穏に行われる。イギリス国歌「女王陛下万歳」の演奏に当たりアイルランド側から一つのブーイングもなく、イギリスとアイルランドの歴史的和解の象徴となった。この競技場は1920年の独立戦争の時、イギリス軍がゲーリックフットボール観戦中のアイルランド人を虐殺した場所で反英闘争の聖地であった。アイルランドは伝統的に反英感情が強いものの、イギリス(イングランド)の国語かつ公用語である英語を使用しており、英語修学の外国留学先として人気である。2011年に、当初は小規模な抗議行動が起きたが[41]、エリザベス2世が訪問した。女王は「アイルランドの自由のために命を捧げたすべての人々の記憶に捧げられた」追憶の庭を訪れ、花輪を捧げ、敬意を表しお辞儀をした。その後も何百人もの応援する子どもや店員らに挨拶をし、初の公式訪問を無事に終えた[42]。

- 北アイルランドとの関係

アイルランドと北アイルランドとの国境を区別することなく、島全体が一つの組織になっているものがある。

例えば、スポーツの分野では、ゲーリック・ゲームやラグビーなどのスポーツ(サッカーを除く)は、合同リーグを通じて行われている。同様に、大多数のキリスト教(カトリック教会、メソジスト教会、アイルランド聖公会、聖公会、アイルランド長老派教会)は、分離に関係なく組織されている。

一部の組合はダブリンを拠点とするアイルランド労働組合会議(ICTU)に共同で組織されているが、北アイルランドの他の組合はイギリスを拠点とする労働組合会議(TUC)に加盟、または両方に加盟している組合もある。アイルランド学生連合(USI)もアイルランド全域で活動しているが、北アイルランドではイギリスの全国学生連合(NUS)と関連しており、連名(NUS-USI)で活動している。

他では、この2つの地域は、文化や習慣のほぼすべての要素を共有している。例えば、アイルランドの伝統音楽は、国境を越えても同じである。アイルランド語もその一例だが、アイルランドのみで教育が行われている。また、促進するために近年アイルランド政府のキャンペーンの対象ともなっている。

アメリカ合衆国との関係

編集19世紀後半、イギリス植民地支配に苦しんだアイルランド人は、同じ英語圏の国へ移民を行わざるをえなかった。当時、同じくイギリス植民地であったカナダやオーストラリアにおいては、やはり支配層から差別される立場であったため、植民地からの独立を果たしていたアメリカ合衆国にその多くが渡った。そのためアイルランド系アメリカ人は今日でも多い。シカゴからルイジアナに至るいわゆるバイブルベルトではアイルランド系移民によるカトリックの影響が強く、聖パトリックの祝日を盛大に祝う風習がある。人口の多いニューヨークでもアイルランド系住民の絶対数は少なくなく、上記祝日は盛大に祝われる。しかし開拓当時のアメリカ人からは、アイルランド人移民の貧しい生活や異様と取れる風習、イギリスで被征服民として低くみられていた事、カトリック教徒であった事などにより、忌避感を持たれた。アイルランド人は人種的に見て「白人」に含まれるが、「アメリカ市民」には相応わしくないとされて、以降、偏見の目と差別に苦しめられた。しかし後にはその社会的地位は向上し、大統領となったジョン・F・ケネディ、そしてロナルド・レーガンは、祖先の故地アイルランドを訪問、暖かく歓迎された。

アイルランドは経済面でアメリカ依存が強い。一方で1990年代の「アイルランドの奇跡」といわれる経済成長の背景には、国内総生産の7%程に相当するEUからの援助金も無視できない。アメリカ、EUからの投資は特に教育制度と公共設備にあてられアイルランドの経済力を強化したが、より重要なのはEU諸国間では比較的低い法人税と安い賃金である。それに惹かれて外国企業、とりわけアメリカの多国籍企業が生産拠点とヨーロッパ事業本部をアイルランドに設立した。アイルランドの国語が英語であることもアメリカ企業にとって重要で、また、アメリカ本部とアイルランド支部との時差を利用した仕事分担の恩恵もある。エレクトロニクス、製薬のようなハイテク産業や、金融サービスなどにおける外国投資はアイルランド経済の原動力となっているが、その内訳の80%はアメリカによるもので、アイルランドで活躍しているアメリカ企業は600社、その従業員は10万人規模に及ぶ。アメリカからみてアイルランドはヨーロッパ市場を狙う前進基地であるが、一方でアイルランドでの収益率は、他のヨーロッパの国よりも2割から3割ほど高い。

アイルランドの民族主義達は、植民地支配の経緯によりイギリスに対し敵対的であるが、かつて同じくイギリスから独立し、多くのアイルランド系移民を受け入れたアメリカ合衆国に対しては好意的にみなす傾向がある。旧宗主国が残していった英語を駆使して、第二次大戦後にイギリスに代わって世界一の経済大国となったアメリカと活発な取引を行っているが、これは同じくイギリスの植民地支配を受けたインドと同様の傾向である。

日本との関係

編集プロテスタント系アイルランド人の父親を持つイギリス国籍の作家ラフカディオ・ハーン(日本名:小泉八雲)は日本に移住し、日本についての本を書いている[43]。

第二次世界大戦では、日本政府が中立国で活動している自国の外交官たちのため、スイスのアイルランド大使館を経由して送金していた[44]。

1957年には日本との国交を樹立し、日本はダブリンに公使館を設置した。1964年には、公使館を大使館に昇格させ、在アイルランド日本国大使館となる[45][46]。また、1973年にアイルランドが東京都千代田区に駐日アイルランド大使館を設置した[46]。

1966年に査証相互免除となり、1974年に租税条約が結ばれた[47]。

2007年に日本とアイルランドはワーキング・ホリデーの協定を結んだ。また、2010年には社会保障協定を結んだ。

2019年には、アイルランドは日本にとって、欧州連合内の輸出として第12位、輸入として第5位の国となっている。日本はコンタクトレンズなどの光学機器や医薬品を輸入しており、アイルランドは医薬品や日本と同じ対面交通の為、右ハンドル自動車などを輸入している[47]。

アイルランドに在留している日本人数は、2021年現在、2,818人であり、日本に在留しているアイルランド人数は1,099人である[47]。

軍事

編集アイルランドの軍隊は、アイルランド国防軍(Óglaigh na hÉireann)の下に組織化されている。アイルランド軍は、隣接する軍隊と比べ小さいが、兵員8,500人と予備役1万3,000人を擁している[48]。その規模の大きさは、主に国の中立性によるものである。さらに、紛争への関与は、国際連合、政府、議会によって統治されている[49]。

また、アイルランド空軍、海軍、予備防衛軍もある。アイルランド陸軍レンジャーは、陸軍に仕える特殊部隊の一部門でもある。4万人以上のアイルランドの軍人が、国際連合平和維持活動への派兵を行っている。

航空施設は、2003年のイラク侵攻時にアメリカ軍がシャノン空港を経由して軍人の輸送に使用していた。それまで空港は、2001年のアフガニスタン戦争や第一次湾岸戦争の際に使用されていた[50]。キューバ危機時、ショーン・ルマスはシャノンを通過したキューバ機とチェコ機の捜索を許可し、その情報を中央情報局に伝えた[51]。

第二次世界大戦中は連合国軍に支援を提供していたが、中立国であったため参戦していない。1999年から北大西洋条約機構(NATO)には加盟していないが、NATOプログラム(平和のためのパートナーシップ)に参加している[52][53]。

地理

編集アイルランド島は、ヨーロッパの北西部に位置し、ブリテン諸島の一部を形成し、イギリスとアイスランドに次ぐヨーロッパで3番目の大きさを誇る島である(世界では20番目)。

島の面積は、北海道よりもやや広い84,421 km2で、そのうち83%(約6分の5)がアイルランド(70,273km2)に属し、残りはイギリスの北アイルランドに属している。南北に約500km、東西に約300kmある。西に大西洋、北東にノース海峡に囲まれている。東にはアイリッシュ海があり、南西を経由してセント・ジョージ海峡やケルト海と結んでいる。内陸部は起伏に富んだ丘陵地帯と低山に囲まれた平野部、西海岸は断崖絶壁で構成されている。最高地点は南西部にある1041mのキャラントゥール山。

内陸部は比較的平坦で、内部の盆地が窪んでおり、海岸付近の標高が高い。領土はシャノン川などの河川に挟まれており、比較的大きく浅い湖(lough)が多い。国の中心部の一部はシャノン川に覆われており、広大な湿地帯があり、細長いインゴット状の泥炭を圧搾して生産するために使用されている。アイルランドには、ヨーロッパ最大の囲まれた都市公園のフェニックス・パークがあり、その面積は712ヘクタールで、周囲16kmの広大な緑地と並木道で構成されている[54]。

西部は山地、丘陵、断崖の風景が広がる。主な山岳は、ドニゴール山地、ウィックロー山地、モーン山地、マギリカディーズ・リークス山地、最高峰のキャラントゥール山などがある。中央部は氷河によって堆積した粘土と砂を含む低地で、沼地や、ネイ湖、アーン湖、コリブ湖、ダーグ湖などの湖が多く存在する。主要な川はシャノン川、ブラックウォーター川、バロー川、バン川などがある。島を取り囲む海岸は、通常、河口やフィヨルドに似ている狭い湾を持つ、非常に切り立った高さのある海岸である。北東部に玄武岩台地があるほかはほとんどの地域が花崗岩に覆われている。

温暖なメキシコ湾流と、大西洋から吹く偏西風の影響で気候は安定した西岸海洋性気候となっており夏は涼しく、冬は緯度の高い割に寒くない。また、地域による気候の差もほとんどない。平均気温は、もっとも寒い1月と2月で4℃から7℃程度、もっとも暖かい7月と8月では14℃から17℃程度である。最低気温が-10℃より下がることや、最高気温が30℃を超えることはほとんどない。

年間の降水量は、平野では1000mm程度である。山岳部ではさらに多く2000mmを超えることもある。月ごとの降水量はほとんど変わらない。

主な都市は、東海岸にある首都ダブリン、南部にあるコーク、西海岸にあるリムリック、ゴールウェイ、南東海岸にあるウォーターフォードである。

地学

編集地質学的には、島は区別された地域で構成されている。西部のゴールウェイとドニゴール周辺には、カレドニア造山運動に関連した中~高品位の変成岩と火成岩の複合体がある。アルスターの南東部、南西のロングフォードから南のナヴァンまで伸びている地域には、スコットランドのサザン・ハイランド地域に似た特徴を持つオルドビス紀とシルル紀の岩石の地域がある。さらに南下すると、ウェックスフォード海岸周辺には、オルドビス紀とシルル紀の岩石への花崗岩の侵入によって形成された地域があり、コーンウォールのものと非常によく似ている。南西部、バントリー湾とマギリカディーズ・リークス山地の周辺には、実質的に変形しているが、わずかに変成したデボン紀の岩石の地域があり、コーンウォールの岩石と非常によく似ている。

この部分的なリング状の硬岩は、島の中心部に向かって炭素質の石灰岩の層で覆われており、比較的肥沃で緑豊かな景観を生み出している。リスドゥーンバーナ周辺の西海岸にあるバレンは、カルスト地形がよく発達している。その他の地域では、銀鉱山とタイナ周辺の石灰岩に亜鉛と鉛の成層状鉱床が見られる。

探鉱は、炭化水素を求めて行っている。最初の重要な発見は、1970年代半ばにマラソン・オイル社によって発見されたコーク/コーヴのキンセールにあるアイルランド最大のガス田である。

2006年8月にはドニゴール県北部で計画されたフロンティアが完成し、アイリッシュ海とセント・ジョージ海峡で有望な掘削が行われるなど、新鉱区の探査が続いている[55]。

天候

編集アイルランドの気候は年間を通じて温暖である。最も気温が高かったのは1887年6月26日のキルケニー城(キルケニー県)で観測された33.3℃、最も低かったのは1881年1月16日のマークリー城(スライゴ県)で観測された-19.1℃であった[56]。

他の統計によると、記録された最高年間降水量は、1960年にバラビーナ・ギャップで3964.9mmであった。記録上最も乾燥した年は1887年で、グラスネヴィンでは357mmの雨しか降らなかったが、最長の干ばつ期間があったのはリムリックで、1938年4月から5月まで38日間連続して雨が降らなかった[56]。

北大西洋海流の影響により、極端な温度差がない。降水量(主に雨)は東部を中心に少なくなる。国の西部は晩秋から冬にかけて大西洋の暴風雨に見舞われやすい傾向にあり、雪や雹が降ることもある。ゴールウェイの北と東の地域は、雷の件数が最も多い(年間5日から10日)。長期間の降雪はまれである[57]。

アイルランドは時々熱波の影響を受けることがあり、最近では2018年に熱波が発生している[58]。島の平均気温は、2月 - 4月は最高気温8 - 12℃、5月 - 7月は最高気温18 - 20℃、8月 - 10月は最高気温14 - 18℃となっている[57]。

植物

編集メキシコ湾流によって緩和された温帯海洋性気候、比較的温暖な気候、高い湿度(豊富な泥炭湿地の存在も影響している)によって島のほぼ全体が草原に覆われているため、アイルランドをさして「エメラルドの国」と呼ばれる。シャムロック(アイルランド文化の国と伝統的なシンボル)が非常に多く、泥炭はミズゴケ属などの植物の分解によって形成されている。近世までのアイルランドは、他のイギリスの島々と同様、オーク、ホルムオーク、ハンノキ、ニレなどの落葉樹林に覆われていたが、これらの森林のほとんどは、羊の放牧地を拡張したり、船を建造するためにイギリス人の侵略者によって伐採された。

動物

編集最終氷期の末期以降、大陸部やイギリスから隔離されていたため、原住民の動物相は貧弱で、アカギツネ、フェレット、ウサギなどが生息し、シカの数は非常に少ない。爬虫類の不足は顕著であり、生息しているのはコモチカナヘビのみである。鳥類や両生類の哺乳類の動物相も捕食によって減少しているが、海岸の断崖にはイベリアウミガラス、ツノメドリ属、シロカツオドリ、ミズナギドリ、ウミツバメ科などの海鳥の大規模な群生がある。また、クロガチョウやホオジロガチョウの越冬個体数やヒラガチョウの越冬個体数も生息しており、最初にペンギンの名をもらった鳥であるオオウミガラスは17世紀に絶滅した。

自然公園

編集アイルランドには6つの自然公園があり、植物や景観の多様性に富んだ独特の美しさを持っている。北西にドニゴール県のグレンヴェイ、そして少し南西にはメイヨー県のバリークロイ、ゴールウェイ市の北西と南にそれぞれコネマラ山地とバレンがある。また、西海岸を南下し、リムリックのシャノン川河口を過ぎると、街のすぐ南にキラーニー国立公園がある。最後に、ウィックローの西、ダブリンの南にあるウィックロー山地もある。

地方行政区画

編集アイルランド島は歴史的な慣習から自治権のないコノート、マンスター、レンスター、アルスターの4つの地方(Province)に大別される。これらは32の県(County)で構成されるが、この内のアーマー、アントリム、ダウン、ティロン、デリー、ファーマナの6県がイギリスの統治下にある北アイルランドに属している。

- ダブリン県

- ウィックロウ県

- ウェックスフォード県

- カーロウ県

- キルデア県

- ミース県

- ラウス県

- モナハン県

- キャバン県

- ロングフォード県

- ウェストミース県

- オファリー県

- リーシュ県

- キルケニー県

- ウォーターフォード県

- コーク県

- ケリー県

- リムリック県

- ティペラリー県

- クレア県

- ゴールウェイ県

- メイヨー県

- ロスコモン県

- スライゴ県

- リートリム県

- ドニゴール県

主要都市

編集2011年におけるアイルランドの5大都市は次の通り。

| 都市 | 県 | 人口(urban areas) | |

|---|---|---|---|

| 1 | ダブリン | ダブリン県 | 111万627人 |

| 2 | コーク | コーク県 | 19万8582人 |

| 3 | リムリック | リムリック県 | 9万1454人 |

| 4 | ゴールウェイ | ゴールウェイ県 | 7万6778人 |

| 5 | ウォーターフォード | ウォーターフォード県 | 5万1519人 |

経済

編集| 輸出 | 輸入 | ||

|---|---|---|---|

| 国 | 比率 | 国 | 比率 |

| アメリカ合衆国 | 18,6 % | イギリス | 37,1 % |

| イギリス | 17,4 % | アメリカ合衆国 | 13,8 % |

| ベルギー | 15,3 % | ドイツ | 9,2 % |

| ドイツ | 7,4 % | フランス | 4,5 % |

| フランス | 6,4 % | 日本 | 4 % |

| オランダ | 5,6 % | オランダ | 3,5 % |

| その他 | 29,3 % | その他 | 27,9 % |

アイルランドは開放経済国であり(経済自由度指数では6位)、「価値の高い」外国直接投資(FDI)の流れでは第1位である。一人当り購買力平価の国内総生産を用いた場合、アイルランドは187カ国中5位(IMF)、175カ国中6位(世界銀行)にランクされている。別の指標である修正国民総所得(GNI)は、「国内経済の活動」をより正確に把握することを目的としている。これは、グローバル化が進むアイルランドの小規模な経済において、特に重要な意味を持っている。実際、外国の多国籍企業はアイルランド経済を牽引しており、民間部門の労働力の4分の1を雇用し、アイルランドの事業税の80%を支払っている。アイルランドの上位20社(2017年の売上高)のうち14社はアメリカ合衆国を拠点とする多国籍企業である(アイルランドの外国の多国籍企業の80%は米国系企業であり、売上高上位50社の中で、米国・英国以外の外国企業はなく、従業員数では1社のみで、ドイツの小売業であるリドルが41位にランクインしている)。

アイルランドは2002年に他の11の欧州連合加盟国とともにユーロ通貨を採用した。

アイルランド経済は他のヨーロッパ諸国と比べ小規模であり国際貿易に大きく依存している。かつては西欧でも長きにわたりポルトガルなどと並び最貧国のひとつに数えられたが、1990年代に入ってからEUの統合とアメリカを中心とした外資からの投資などにより急成長を遂げた。1995年から2000年の経済成長率は10%前後であり、世界において最も経済成長を遂げた国のひとつとなった。以前に経済の中心をなしていた農業は産業の工業化により重要度が低下した。現在では工業はGDPの46%、輸出額の80%、雇用の29%を担っている。近年のアイルランド経済の力強い成長は外資企業・多国籍企業や輸出が寄与するところが大きいが、国内における個人消費および建設、設備投資による影響も見逃せない。好調な経済に伴いここ数年のインフレ率は4%から5%で推移していたが、2005年度には2.3%に低下した。アイルランド国民の関心を集めている住居価格は2005年2月で251,281ユーロだった。失業率は低水準を維持しており収入も順調に増加している。世界の主要都市における調査によると、アイルランドの首都ダブリンは22番目に物価の高い都市であり、2003年度の調査から2位上昇している。アイルランドはEUの中でルクセンブルクに次いで1人あたりGDPが大きい国であり、これは世界においても4位に位置している。アイルランドとルクセンブルクはタックスヘイブンであるため、GDPは国民所得に対して過大評価されている。OECD統計によると、2020年の購買平価説に基づくアイルランドの一人当たり所得はおよそ22837米ドルである[59]。

2007年度より、経済の急激な落ち込みが始まり、特に不動産価格の急激な下落が記録されている。同年より起きた世界的なサブプライム問題によって多くの銀行・証券会社などが巨額な損失を発表しており、また2008年には経済が2.5%程度縮小(見込み)、失業率が前年の5%から10.4%に上昇するなどユーロ圏でも特に深刻な不況に陥っている[60]。

アイルランドは2010年に正式に不況から脱却したが、アイルランドの米国多国籍企業からの輸出の増加に助けられたからである[61]。しかし、民間銀行の債務を政府が保証したことで公的な借入コストが上昇したため、アイルランド政府は、欧州連合(EU)、国際通貨基金(IMF)、イギリス、スウェーデン、デンマークの二国間融資を受け、850億ユーロの支援プログラムを受け入れた[62]。3年間の縮小に続き、2011年には0.7%、2012年には0.9%の経済成長となった[63]。2012年の失業率は14.7%で、最近の移民の18.5%を含む[64]。2016年3月の中央統計局の発表によると、失業率は8.6%で、2012年2月のピーク時の15.1%から低下した[65]。アイルランド国勢調査(2011年)によると、2008年から2013年までのアイルランドからの純移民の総数は120,100人で、総人口の約2.6%を占めている。移住者の3分の1は15歳から24歳であった[66]。

2013年12月15日、EU-IMFの支援プログラムを終了した[67]。予算削減、改革、資産売却を実施したことで、アイルランドは再び債券市場にでるようになった。それ以来、アイルランドは記録的な金利で長期債を売却することができた[68]。しかし、アイルランドの信用バブルの安定化には、民間部門のバランスシートから公的部門のバランスシートへ、銀行の救済措置や公的赤字支出を通じた多額の債務移転が必要となった[69][70]。この債務の移転は、2017年のアイルランドの公共部門の債務と民間部門の債務の両方がEU-28/OECDの中で最も高いレベルにあることを意味している[71][72][73][74][75][76]。

アイルランドはアメリカ合衆国の多国籍企業主導の経済を成長させながら、国内の民間部門のデレバレッジを継続している。2009年から2016年にかけて、米国の法人税の逆転取引(主に製薬企業)の主な取引先となり、ピーク時には1,600億ドルのアラガン/ファイザーの逆転取引(世界最大の逆転取引で、アイルランドのGNIの約85%を占める)が阻止された[77][78]。アイルランドはまた、米国の「ビッグキャップ」テクノロジー多国籍企業(Apple、Google、マイクロソフト、Facebookなど)にとって最大の海外拠点となり、2015年の国内総生産成長率は26.3%(国民総所得成長率は18.7%)となった。

課税政策

編集1987年には、国際金融サービスセンター(IFSC)と呼ばれる10%の低税率の「経済特区」が創設され、アイルランド経済は一変した[79]。1999年には、アイルランドの法人税が32%から12.5%に引き下げられ、国全体が事実上「IFSC化」された(アイルランドの「低税モデル」の誕生)[80][81]。これにより、アイルランドの魅力的な法人税率と独自の法人税制度を利用しようとするハイテク、ライフサイエンス、金融サービス産業から米国の多国籍企業を誘致し、農業経済から知識経済への移行を加速させた。

外国企業がアイルランドで使用している「多国籍税制」は、アイルランドの経済統計を大きく歪めており、2015年の「レプラコーン経済学」のGDP/GNP成長率で最高潮に達した(2015年にAppleがアイルランドの子会社をリストラしたため)。アイルランド中央銀行はこうした歪みを取り除くために、「修正GNI」(またはGNI*)という新しい統計を導入した。GNI*はGDPを30%下回っている(つまり、GDPはGNIの143%)[82][83]。

国際金融サービスセンター(IFSC)が設立されてから、アイルランドは強力で持続的な経済成長を遂げ、消費者の借入と支出、建設と投資が劇的に増加し、ケルトの虎の時代として知られるようになった[84][85]。2007年までに、アイルランドの民間部門の債務は経済協力開発機構(OECD)で最も高く、家計の可処分所得に対する債務の比率は190%に達していた。ケルトの虎時代にアイルランドの銀行が国内の預金ベース(ピーク時には180%以上[86])を上回る借入を可能にすることで、アイルランドの債務の積み上げを支援してきたグローバル資本市場は、世界金融危機の際に支援を撤回した。債務超過のアイルランドの信用システムからの撤退は、アイルランドの不動産の大幅な補正を引き起こし、その後アイルランドの銀行システムの崩壊につながることになる[84][87]。

アイルランドの「低税」経済の成功は、「低課税地域」であるという非難に直面され[88][89][90]、「ブラックリスト入り」につながった[91][92]。深刻な課題は、アイルランドの多国籍企業の税制優遇を対象にしているアメリカ合衆国の2017年税制改革法の成立である[93][94][95][96]。欧州連合の2018年デジタル販売税(DST)は、アメリカのテクノロジー企業によるアイルランドの多国籍企業の税制優遇を制限しようとしているとも見られている[97][98][99]。

貿易

編集アイルランドの輸出部門は多国籍企業が大半を占めているが、それ以外の国からの輸出も国民所得に大きく貢献している。アイルランドに拠点を置く多国籍企業の活動により、アイルランドは医薬品、医療機器、ソフトウェア関連の商品やサービスの世界最大の輸出国のひとつとなっている。アイルランドの輸出は、ライアンエアー、ケリー・グループ、スマーフィット・カッパなどのアイルランドの大手企業の活動や鉱物資源の輸出にも関係している。アイルランドは亜鉛精鉱の生産量では第7位、鉛精鉱の生産量では第12位である。また、石膏、石灰岩、銅、銀、金、重晶石、苦灰石などの鉱床も多く存在している[100]。アイルランドの観光産業は国内総生産の約4%を占め、重要な雇用源となっている。

その他の物品輸出は、農業用食品、家畜、牛肉、乳製品、アルミニウムなどがある。アイルランドの主な輸入品には、情報処理機器、化学品、石油、繊維品、衣料品などがある。アイルランド金融サービスセンターに拠点を置く多国籍企業が提供する金融サービスもアイルランドの輸出に貢献している。輸出(894億ユーロ)と輸入(455億ユーロ)の差により、2010年の年間貿易黒字は439億ユーロとなり、これは欧州連合加盟国の中で最も高い貿易黒字となっている[101]。

欧州連合は、輸出の57.9%、輸入の60.7%を占め、最大の貿易相手国である。欧州連合域内で最も重要な貿易相手国はイギリスで、輸出額の15.4%、輸入額の32.1%を占めている。欧州連合域外では、2010年の輸出額で23.2%、輸入額で14.1%を占めている[101]。

資源

編集ESB、Bord Gáis Energy、SSE Airtricityはアイルランドの3大電力・ガス供給会社あり、ガスの実証埋蔵量は198億2,000万m3である[102]。天然ガスの採掘は以前、キンセール・ヘッドで枯渇するまで行われていた。コリブのガス田は2013/14年に稼働する予定であった。2012年には、バリーロー油田には最大16億バレルの石油が埋蔵されていることが確認されており、そのうち1億6000万~6億バレルが回収可能であるとされている[103]。これは、2015/16 年に開発された場合、最大13年間、アイルランドの全エネルギー需要を賄うことができる。再生可能で持続可能なエネルギー、特に風力発電の利用を増やすために大きな努力がなされており、3,000メガワットの風力発電所が建設されており、中には輸出を目的としたものも存在する[104][105]。アイルランド持続可能エネルギー庁(SEAI)は、アイルランドの2011年のエネルギー需要の6.5%が再生可能エネルギーで生産されていると推定している[106]。また、SEAIはアイルランドのエネルギー効率の向上を報告しており、2005年から2013年までの間に一軒あたりの二酸化炭素排出量を28%削減している[107]。

農業

編集国土の16%が農地、47.7%が牧場並びに牧草地として利用されている。農業従事者は16万人であり、生産年齢人口(国民の67.5%)のうち、5.7%を占める(以上2003年時点の統計値)。アイルランド経済は貿易依存度が高く、同時に農業、特に牧畜業に依存している。しかし、貿易(輸出品目)の上位には農業生産物が登場せず、国内消費を満たす生産水準に留まっている。

主要穀物では、オオムギ(116万トン、以下2004年の統計値)、次いでコムギ(85万トン)、第三位に馬鈴薯(50万トン)が並ぶ。野菜類ではテンサイ(砂糖大根、150万トン)が飛び抜けており、次いでキャベツ(5万トン)の栽培が盛ん。畜産ではウシ(704万頭)が中核となり、次いで羊(485万頭)、ニワトリ(1280万羽)である。このため、畜産品である牛乳の生産(550万トン)は世界シェアの1.1%に達する。

鉱業

編集アイルランドの鉱業は鉛と亜鉛を中核とする。2003年時点で鉛鉱の生産は5万トンで世界シェア9位、亜鉛鉱は25万トンで同8位である。ミーズ県ナヴァンに位置するタラ(Tara)鉱山はヨーロッパ最大の鉛・亜鉛鉱山。他にキルケニー県とティペラリー県にも鉱山が点在する。いずれも海水を起源とする層間水が石灰岩層にトラップされて形成されたアルパイン型鉱床の代表例である。これ以外の金属資源としては銀もわずかに産出する。天然ガスを生産しているが、消費量の数%をまかなうに過ぎない。無煙炭はほぼ枯渇している。

交通

編集ダブリン、シャノン、コークの3つの主要国際空港からは、定期便やチャーター便が就航しており、ヨーロッパや大陸間を結んでいる。ロンドン - ダブリン間は世界で9番目に利用者が多い国際航空路線であり、2017年には14,500便が就航しており、ヨーロッパでも最も利用者が多い国際航空路線となっている[108][109]。2015年には450万人がこの路線を利用し、当時は世界第2位だった[108]。エアリンガスはアイルランドのフラッグキャリアであるが、ライアンエアーがアイルランド最大の航空会社であるとともにヨーロッパ最大の格安航空会社であり、旅客数では第2位、国際線旅客数では世界最大である[110][111]。

鉄道はアイルランド国鉄が提供しており、国内の都市間鉄道、通勤鉄道、貨物鉄道のすべてを運営している。ダブリンは鉄道網の中心地で、ダブリン・ヒューストン駅とダブリン・コノリー駅の2つの主要駅があり、国内の都市や主要都市を結んでいる。北アイルランド鉄道と共同で運行しているエンタープライズは、ダブリンとベルファストを結んでいる。アイルランドの主要路線は、ヨーロッパでは少数派の1,600mmの軌間で運行されている。また、ダブリンの海岸沿いを北から南へ結んでいるダブリン高速輸送(DART)は、日本の東急車輛製造(現:総合車両製作所)が手掛けており、初めてヨーロッパへ輸出された日本企業製の電車である[112]。他にも、大韓民国の現代ロテムと共同で高速鉄道の車両を手がけている。

高速道路、国道、国道二次道路はアイルランド交通インフラストラクチャー社が管理しており、地方道路はそれぞれの地域の地方自治体が管理している。道路網は主に首都に集中しているが、高速道路はコーク、リムリック、ウォーターフォード、ゴールウェイなどアイルランドの他の主要都市と接続している[113]。

ダブリンには、イーストリンクやウェストリンクの有料道路、ダブリンポートトンネルなどが通っている。首都外ではコークのリー川の下にあるジャック・リンチ・トンネルとシャノン川の下にあるリムリック・トンネルなど主要なトンネルがある[114]。

国民

編集アイルランドの人口は2022年国勢調査の予備調査によると5,123,536人となり、前回の2016年から8%増加している[115]。また人口が500万人を突破したのは1851年以来となる[115]。2011年には、アイルランドの出生率は欧州連合で最も高かった(人口1,000人あたり16人)[116]。2014年の36.3%の出生が未婚女性だった[117]。2002年から2006年の間の年間人口増加率は2%を超えており、これは自然増加率と移民の増加率が高かったためである[118]。出生率は、その後の2006年から2011年までの間に幾分低下し、年平均1.6%の変化率となった。2017年の合計特殊出生率は女性1人当たり1.8人と推定され、置換率2.1人を下回ったが、1850年に女性1人当たり4.2人という高水準の出生率を大幅に下回ったままである[119]。2018年のアイルランド人の年齢の中央値は37.1歳だった[120]。

民族

編集遺伝学的研究によると、最古の入植者は、最近の氷河期に続いてイベリアから移住してきたと考えられている[121]。

中石器時代、新石器時代、青銅器時代の後、移民はケルト語と文化を導入した。後者の2つの時代からの移民は、今でもほとんどのアイルランド人の遺伝的遺産を代表している[122][123]。やがてゲール人の伝統が拡大し、時を経て支配的な形となった。

現在のアイルランド人は、ゲール人、ノルド人、アングロノルマン人、フランス人、イギリス人の祖先を組み合わせたものであると言っても良い。

人種間

編集2016年国勢調査の時点で、非アイルランド人の人口は535,475人と記録されている。これは2011年国勢調査の54万4,357人から2%の減少となっている。非アイルランド国籍者数の上位5位は、それぞれポーランド(122,515人)、イギリス(103,113人)、リトアニア(36,552人)、ルーマニア(29,186人)、ラトビア(19,933人)となっている。2011年と比較すると、イギリス国籍、ポーランド国籍、リトアニア国籍、ラトビア国籍は減少した。2016年のアイルランド以外の国籍の上位10位には、新たにブラジル(13,640人)、スペイン(12,112人)、イタリア(11,732人)、フランス(11,661人)の4つの国籍が加わった[124]。また、2018年の日本国籍者の総人口は2,596人である[47]。

| 人口別最大の都市中心部(2016年国勢調査) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| # | 都市名 | 人口 | # | 都市名 | 人口 | ||

| 1 | ダブリン | 1,173,179[125] | 11 | キルケニー | 26,512 | ||

| 2 | コーク | 208,669[126] | 12 | エニス | 25,276 | ||

| 3 | リムリック | 94,192[127] | 13 | カーロウ | 24,272 | ||

| 4 | ゴールウェイ | 79,934[128] | 14 | トラリー | 23,691 | ||

| 5 | ウォーターフォード | 53,504[129] | 15 | ニューブリッジ | 22,742 | ||

| 6 | ドロヘダ | 40,956[130] | 16 | ポートリーシュ | 22,050 | ||

| 7 | ソーズ | 39,248[131] | 17 | バルブリガン | 21,722 | ||

| 8 | ダンドーク | 39,004[132] | 18 | ナース | 21,393 | ||

| 9 | ブレイ | 32,600[133] | 19 | アスローン | 21,349 | ||

| 10 | ナヴァン | 30,173[134] | 20 | マリンガー | 20,928 | ||

言語

編集憲法で第1公用語はアイルランド語、第2公用語は英語と規定されているが、一部を除くほとんどの地域では日常的には英語(アイルランド英語)が使われている。アイルランド固有の言語であるアイルランド語は、イギリスの植民地となった16世紀以降、約400年に渡る支配により英語にとって代わられ衰退した。その後、19世紀以降の独立運動の中でアイルランド語の復興が図られてきた。近年は政府による積極的なアイルランド語復興政策が実行されている。そのため、政府による文書や街中の標識などもアイルランド語と英語の二ヶ国語で表示され、2007年にはアイルランド語は欧州連合の公用語に追加され、登録された国の公用語も英語ではなくアイルランド語になった[135]。

2006年の国勢調査では、国民の10%がアイルランド語を学校外においても日常的に使用し、15歳以上の39%が自らをアイルランド語話者であると分類している。日常的にアイルランド語が話されている数少ない地域であるゲールタハト地方においては、アイルランド語のコミュニティ保護のための強力な保護政策が取られている。アイルランド語復興政策の影響で、2011年には約94,000人がアイルランド語を日常的に用いており、130万人が学校外でアイルランド語を用いているという統計[136] があり、ある程度アイルランド語が復権している[135]。テレビやラジオなどでもアイルランド語による放送が行われている。

移民の結果、アイルランドでは英語に次いでポーランド語が最も広く話されており、アイルランド語は3番目に多く話されている[137]。その他の中央ヨーロッパの言語(チェコ語、ハンガリー語、スロバキア語)やバルト三国の言語(リトアニア語、ラトビア語)も日常的に話されている。アイルランドで話されている他の言語には、アイリッシュ・トラヴェラーと呼ばれる集団が話すシェルタ語や、ドニゴールのアルスター・スコッツが話すスコットランド語の方言などがある[138]。ほとんどの中等教育学校の生徒は、1つまたは 2つの外国語を学ぶことを選択する。中学卒業国家統一試験のジュニア・サーティフィケートと高校卒業国家統一試験のリービング・サーティフィケートでは、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語を選択することができ、リービング・サーティフィケートではアラビア語、日本語、ロシア語も選択することができる。中等教育学校では、古代ギリシア語、ヘブライ語、ラテン語を選択できる学校も存在する。リービング・サーティフィケートの生徒にはアイルランド語が必修であるが、学習上の問題や11歳以降の入国など、状況によっては免除される場合もある。また、アイルランド語のみで教育をする学校もあるほか、公務員試験でもアイルランド語の試験が課せられる[139]。

婚姻

編集婚姻の際には婚姻後の氏として、自己の氏を称すること(夫婦別姓)、配偶者の氏を称すること(夫婦同姓)、結合氏を称すること、自己の氏をミドルネームとし配偶者の氏を称すること、からの選択が可能である[140]。

宗教

編集アイルランドは国家として宗教に中立な立場を取っており、宗教の自由が憲法で定められている。キリスト教が優勢な宗教で、アイルランドは依然としてカトリックが優勢な国だが、国勢調査でカトリックである人口の割合は、2011年の国勢調査では84.2%だったのが、直近の2016年国勢調査では78.3%にまで減少している。2016年国勢調査のその他の結果では、プロテスタントが4.2%、正教が1.3%、イスラム教が1.3%、無宗教が9.8%となっている[142]。ジョージタウン大学の調査によると、2000年以前は欧米諸国の中でも特にミサの定期的な出席率が高い国だったという[143]。1日の出席率が13%であったのに対し、1週間の出席率は1990年の81%から2006年には48%に減少しているが、減少は安定化していると報告されている[144]。2011年には、ダブリンの毎週のミサの出席率はわずか18%と報告され、若い世代ではさらに低くなっている[145]。

アイルランド聖公会は、人口の2.7%を占める第2位のキリスト教宗派である。20世紀を通して減少したが、他の小規模なキリスト教宗派と同様に、21世紀初頭には増加した。プロテスタントの主要な宗派は、長老派教会とメソジスト教会である。移民はヒンドゥー教徒とイスラム教徒の人口増加に貢献しており、1996年にはダブリンのクロンスキーにモスクが出来た。割合で見ると、正統派キリスト教とイスラム教が最も早く成長した宗教で、それぞれ100%と70%の増加を記録している[146]。

アイルランドの守護聖人は、聖パトリック、聖ブリギット、聖コルンバだが、一般的に守護聖人として認識されているのは聖パトリックだけである。聖パトリックの祝日はアイルランドの国慶節として3月17日にアイルランド国内外でも祝われ、パレードなどが行われている。

他のカトリック系欧州諸国と同様に、アイルランドも20世紀後半には合法的な世俗化の時代を迎えた。1972年、特定の宗教団体を名指ししていた憲法の条文は、修正第5条の国民投票で削除された。「国家は、公共の礼拝の敬礼が全能の神によるものであることを認める。国家は、神の御名を敬愛し、宗教を尊重し、尊重しなければならない」と定められている憲法第44条は残っている。また、同条は信教の自由を定め、いかなる宗教の寄進も禁止し、宗教的差別を禁止し、宗教学校と非宗教学校を非偏見的に扱うことを国家に要求している。

宗教学は2001年に中学卒業国家統一試験のジュニア・サーティフィケートの選択科目として導入された。多くの学校は宗教団体によって運営されているが、若い世代の間では世俗主義的な傾向が生じている[147]。

教育

編集アイルランドには初等教育、中等教育、高等教育の3つのレベルの教育がある。教育制度の大部分は、教育・技能大臣を通じた政府の指導の下にある。認可された初等・中等教育機関は、関係当局が定めたカリキュラムを遵守しなければならない。6歳から15歳までは義務教育であり、18歳までは中等教育の最初の3年間を修了しなければならず、その中には中学卒業国家統一試験のジュニア・サーティフィケートも含まれている[148]。

アイルランドには約3,300の初等教育機関(小学校)がある[149]。大多数(92%)はカトリック教会の保護下にある。宗教団体が運営する学校であっても、公的な資金と承認を受けている学校は、宗教やその欠如に基づいて生徒を差別することはできない。特定の宗教の生徒は、学校の定員に達している場合には、学校の理念を共有していない生徒よりも先に受け入れられる可能性がある。

高校卒業国家統一試験のリービング・サーティフィケートは、2年間の学習の後に受験される中等教育機関の最終試験である。高等教育を受けようとする者は通常この試験を受験するが、一般的には第3期の教育への入学は、受験する6つの科目の中で最も成績の良い科目の成績に応じて、競争制で行われる[150]。第3期の教育は、少なくとも38の高等教育機関によって授与される。これには、総合大学10校に加え、高等教育・研修賞審議会が指定するその他の高等教育機関が含まれる。

経済協力開発機構(OECD)が調整している留学生評価プログラムでは、2012年の評価で、アイルランドはOECD加盟国の中で読解力が4番目に高く、理科が9番目に高く、数学が13番目に高いと評価されている[151]。2012年には、アイルランドの15歳の学生の読み書き能力は、欧州連合で2番目に高い水準にあった[152]。また、アイルランドの一人当たりの大学数は世界上位の500校中0.747校で、世界第8位にランクされている[153]。アイルランドでは、初等教育、中等教育、高等教育(大学等)はすべてのEU市民に無料で提供されている[154]。学生サービスや試験の費用はかかる。

また、2012年の時点でアイルランドの人口の37%が大学を含む高等教育の学位を持っており、世界で高い割合を誇っている[155][156]。

保健

編集この節の加筆が望まれています。 |

医療

編集アイルランドの医療は、公的医療機関と民間医療機関の両方から提供されている[157]。一般税収を原資としたユニバーサルヘルスケアが達成されており、公的セクターがプライマリケア診療所を運営している[158]。利用には自己負担が発生する。民間医療保険市場も存在し、加入率は44.6%であった(2013年)[158]。保健大臣が保健サービス全般の政策を決定する責任を負っている。アイルランドの居住者は、保健サービス執行部が管理し、一般の税金で賄われている公的医療制度を利用して医療を受ける権利がある。特定の医療を受けるためには、所得、年齢、病気、障害の程度によっては、助成金を支払わなければならない場合がある。出産サービスは無料で、生後6ヶ月までの子どもの手当ても無料である。救急医療は、病院の救急部に来院した患者に提供されるが、緊急ではない状況で救急科を受診した場合、総合診療医からの紹介ではない場合は100ユーロの料金が発生することがある。状況によっては、この料金が支払われない場合や免除される場合もある[159]。

欧州健康保険証を持っている者は誰でも、医療サービス執行機関で治療を無料で受けることができる。外来患者も無料である。しかし、中央値以上の所得を持つ患者の大多数は、補助的な入院費を支払わなければならない。

2016年のアイルランドの平均寿命は81.8歳(OECD)で、男性は79.9歳、女性は83.6歳となっている[160]。アイルランドの出生率は欧州連合で最も高く(人口1,000人あたり16.8人、EU平均は10.7人)、乳幼児死亡率は非常に低く(出生数1,000人あたり3.5人)、またアイルランドの医療制度は、2012年には欧州34カ国中13位にランクされた。民間医療調査機関が作成した「欧州健康消費者指数」によると、アイルランドの医療制度は、2012年には欧州34カ国中13位にランクされている[161][162]。同じ報告書では、アイルランドの医療制度は、健康面では8番目に優れているが、ヨーロッパでは21番目にアクセスしやすい制度にすぎないと評価されている。

治安

編集2019年の年間犯罪発生総件数は、225,103件で前年比5%の増加となっている。2018年と比べ、強盗や侵入窃盗、スリやひったくりなどの財産犯は総じて減少傾向を示しているものの、車上狙い、自転車盗、強制性交、薬物・銃器犯罪、詐欺・横領等の犯罪は増加傾向を示している。

首都ダブリン市内及び近郊では、ギャング団同士の抗争とみられる銃撃・殺人事件が発生しており、警察は武装部隊による警戒活動を強化している[163]。

この節の加筆が望まれています。 |

警察

編集1922年に創設されたガルダ・シーハーナ(Garda Síochána)と呼ばれているアイルランド警察は、アイルランドの国家警察機関である。通称は、単数形で「Garda(ガルダ)」、複数形で「Gardaí(ガルディー」)と呼ぶ部隊の長はアイルランド政府が任命するガルダ委員会が務めている。本部はダブリンのフェニックス・パーク(大統領邸もある)にある[164]。

人権

編集この節の加筆が望まれています。 |

マスコミ

編集アイルランド放送協会 (RTÉ) は、アイルランドの公共放送局である。RTÉは、RTÉ OneとRTÉ2の2つの国営テレビ局を受信料および広告料で放送している。他の民営テレビ局は、ヴァージン・メディア・ワン、ヴァージン・メディア・ツー、ヴァージン・メディアー・スリー、TG4で、後者はアイルランド語話者向けの公共放送局である。これらのチャンネルはすべて、無料で視聴できる地上デジタル放送のSaorviewで視聴することができる[165]。その他のチャンネルとしては、RTÉ News Now、RTÉjr、RTÉ One +1などがある。また、ヴァージン・メディアやSkyなどの有料放送局も放送されている。

全国には多くの地方局やローカルラジオ局がある。ある調査によると、成人の85%が、全国放送局、地方放送局、ローカル放送局の混合局を日常的に聞いていることが明らかになっている[166]。RTÉラジオは、ラジオ1、2fm、Lyric fm、RnaGの4つの全国放送局を放送している。

活字媒体

編集アイルランドには伝統的に競争力のある活字メディアがあり、日刊の全国紙と週刊の地方紙、さらには日曜版の全国紙に分かれている。イギリスの出版物の強さはアイルランドの印刷メディアの特徴であり、イギリスが発行している新聞や雑誌を幅広く取り揃えている[167]。

インターネット

編集ユーロスタットの報告によると、欧州連合平均の79%に対し、2013年には82%のアイルランドの世帯がインターネットに接続していたが、ブロードバンドに接続していたのは67%にとどまっていた[168]。

この節の加筆が望まれています。 |

文化

編集古くはケルト人による文化が栄えローマ時代の書物などにその一端が記されている。6世紀以後には『ケルズの書』に代表されるようなカトリック信仰に基づくキリスト教文化が広まった。

食文化

編集アイルランド料理は、伝統的に肉や乳製品をベースに、野菜や魚介類を加えたものだった。また、牧畜業が盛んなため、乳製品や肉、その加工食品が多く食されている。ジャガイモは多くの食事に添えられている。

人気のあるアイルランド料理の例としては、ボクスティ、コルカノン、コードル、アイリッシュシチュー、ベーコン・アンド・キャベツなどがある。アイルランドのフル・ブレックファストは、一般的にラッシャー(薄切りベーコン)、卵、ソーセージ、ホワイトプディング、ブラックプディング、フライドトマトなどの揚げ物やグリル料理で構成されている。近年の経済発展と共に海外の食文化も取り入れられ、伝統料理と組み合わせた多くの創作料理で外食産業を賑わせている。

島国にもかかわらず魚の料理は少ないが、西部に行くと魚介類の料理が増え、新鮮な野菜や魚、牡蠣、ムール貝などの貝類を使った料理がある。特に貝類は、全国の海岸線から良質な貝類が手に入ることから人気が高まっている。最も人気のある魚はサーモンとタラである。最近では全国各地で作られるようになった手作りチーズの種類も豊富になってきている。伝統的なパンには、ソーダブレッドがある。バームブラックは、サルタナとレーズンを加えた酵母パンで、伝統的にハロウィンに食べられている[169]。

アイルランド人の間で日常的に飲まれている飲み物には、紅茶やコーヒーがある。アルコール飲料には、ポティーンやアーサー・ギネスの醸造所であるダブリンのセント・ジェームズ・ゲートで生まれた辛口スタウトのギネスなどがある。アイリッシュ・ウイスキーも人気があり、シングル・モルト、シングル・グレーン、ブレンデッド ウイスキーなど、さまざまな形で提供されている[170]。

文学

編集現在の文字が導入される以前は、ケルト神話として残る神話・英雄伝説を扱う口承文学が栄えた。その後のアイルランドの文学にはアイルランド語で書かれたものと、英語で書かれたアングロ・アイリッシュ文学がある。イギリスの植民地時代、連合王国時代にはアイルランド出身の小説家により多くの優れた小説が英語で執筆された。この中には、1726年の小説『ガリヴァー旅行記』のジョナサン・スウィフト、1890年の小説『ドリアン・グレイの肖像』、1891年の戯曲『サロメ』(仏語)のオスカー・ワイルドなどがいる。他にも18世紀に重要な作家で、最も注目された作品には、『トリストラム・シャンディ』のローレンス・スターンや、オリヴァー・ゴールドスミスの『ウェイクフィールドの牧師』などがある。19世紀には、マリア・エッジワース、ジョン・バニム、ジェラルド・グリフィン、チャールズ・キッカム、ウィリアム・カールトン、ジョージ・ムーア、サマヴィル&ロスなど、多くのアイルランドの小説家が誕生した。ブラム・ストーカーは、1897年の小説『吸血鬼ドラキュラ』の作者として最もよく知られている。

ジェイムズ・ジョイス(1882年 - 1941年)は、ダブリンを舞台にしたオデュッセイアの解釈である最も有名な1922年の作品の『ユリシーズ』は、20世紀の欧米文学に大きな影響を与えた。

20世紀にはパトリシア・リンチが児童文学作家として活躍し、21世紀初頭にはオーエン・コルファーの作品がこのジャンルでニューヨーク・タイムズのベストセラーになった[171]。多くのアイルランド人作家が好む短編小説のジャンルでは、フランク・オコナー、ウィリアム・トレヴァーなどがいた。アイルランドの詩人には、パトリック・カヴァナー、トーマス・マッカーシー、ダーモット・ボルジャー、ノーベル文学賞受賞者のウィリアム・バトラー・イェイツ、シェイマス・ヒーニー(北アイルランド生まれ、ダブリン在住)などがいる。

アイルランド演劇の歴史は17世紀初頭のダブリンでのイギリス統治の拡大に始まり、それ以来、アイルランドはイギリス演劇に大きく貢献してきた。初期の歴史では、アイルランドの演劇は政治的な目的のために上演される傾向があったが、多くの劇場が開場し、より多様な娯楽が上演されるようになった。ダブリンに本拠地を置く劇場の多くはロンドンの劇場とつながりを持ち、イギリスの作品がアイルランドの舞台に登場することもしばしばあった。しかし、ほとんどのアイルランド人劇作家は、自分たちの地位を確立するために海外に出ていった。18世紀には、オリヴァー・ゴールドスミスとリチャード・ブリンズリー・シェリダンが、当時ロンドンの舞台で最も成功した劇作家の一人だった。20世紀に入ると、アイルランド演劇の上演や作家、演出家、パフォーマーの育成を目的とした劇団が設立され、多くのアイルランド人劇作家がイギリスやアメリカ合衆国ではなく、アイルランドで学び、名声を確立することができるようになった。オスカー・ワイルド、ノーベル文学賞受賞者のジョージ・バーナード・ショー(1925年)、サミュエル・ベケット(1969年)を中心とした高い評価を得ている作家たちの伝統を受け、ショーン・オケーシーなどの劇作家が人気を博している[172]。その他、20世紀のアイルランドの劇作家にはフランク・マクギネスなどがいる。

アイルランド出身のノーベル文学賞の受賞者として、W・B・イェーツ(1923年)、ジョージ・バーナード・ショー(1925年)、サミュエル・ベケット(1969年)、詩人のシェイマス・ヒーニー(1995年)がいる。

音楽

編集アイルランドの伝統音楽はダンスの舞曲、無伴奏の叙事詩歌や抒情詩歌、移民の歌、反戦歌などがある。

近年ではポピュラー音楽の分野において多くのアーティストが世界的な成功を収めている。また、多くのイギリスのロックバンドや、ハリウッドの戦前の監督や俳優の多くをアイリッシュ系移民が占めていた。近年のポピュラー音楽のアーティストの中ではヴァン・モリソン、ロリー・ギャラガー、ゲイリー・ムーア、シン・リジィ及びフィル・ライノット、メアリー・ブラック、シネイド・オコナー、U2、クランベリーズ、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、エンヤ、ウエストライフ、ケルティック・ウーマン、ボーイゾーン、ザ・コアーズなどが世界的に有名である。ロックバンドのU2は、1976年の結成以来、全世界で1億7000万枚のアルバムを販売している[173]。また、ノーベル平和賞候補者にも選ばれた元ブームタウン・ラッツのボブ・ゲルドフもアイルランド出身である。

アイルランド放送協会のRTÉパフォーミング・グループのようなクラシック音楽のアンサンブルも各地に存在し、3つのオペラ組織がある[174]。オペラ・アイルランドはダブリンでオペラを制作しており、オペラ・シアター・カンパニーは室内楽形式のオペラを国内各地で上演している。毎年10月から11月にかけてウェックスフォード・オペラ・フェスティバルも開催されている[175]。

アイルランドは1965年からユーロビジョン・ソング・コンテストに参加している[176]。初優勝は1970年、『All Kinds of Everything』でダナ・ローズマリー・スカロンが優勝した[177]。その後も6回の優勝を果たしており、競合国の中では最多の優勝回数を記録している[178][179]。リバーダンスは1994年のコンテスト中に幕間のパフォーマンスとして生まれた現象である[180]。

伝統的なアイリッシュ・ダンスは、大きく分けて社交ダンスとパフォーマンス・ダンスに分けられる。さらに社交ダンスは、ケーリーとカントリー・ダンスに分けられる。アイルランドのカントリー・ダンスは、正方形に4組のカップルが並んで踊る4角形のダンスで、ケーリーは2人から16人までの様々なフォーメーションで踊るダンスである。また、この2つの形式の間には、多くの様式的な違いがある。アイルランドの社交ダンスは生きた伝統であり、特定のダンスのバリエーションは国中で見られる。場所によっては、ダンスを意図的に修正したり、新しいダンスに振り付けを加えたりすることもある。パフォーマンス・ダンスは伝統的にステップ・ダンスと呼ばれている。また、アイリッシュ・ダンスを現代風にアレンジをした「リバーダンス」の公演の世界的大成功によって、アイルランド文化への再認識も進み、現在ではケルト音楽という懐古趣味的なポピュラー音楽が1つのジャンルとして人気を博すようになった。

美術

編集渦巻・組紐・動物文様などが組み合わされたケルト美術はキリスト教と融合し『ケルズの書』、『ダロウの書』などの装飾写本を生み出した。また、ケルティック・クロスなどのキリスト教装飾もある。

演劇

編集演劇はアベイ座を中心とする文芸復興運動で、現代のアイルランド人のアイデンティティ形成に大きな役割を果たした。

建築

編集アイルランドには、ブルー・ナ・ボーニャ、プルナブロン・ドルメン、キャッスルトレンジ・ストーン、トゥロエ・ストーン、ドロンベッグ・ストーン・サークルなどの新石器時代の建築物が豊富に残っており、様々な状態で保存されている[181][182]。ローマ人がアイルランドを征服しなかったため、グレコ・ローマ時代の建築物は非常に稀である。その代わりに、鉄器時代の建築が長く続いていた[183]。アイルランドの円形の塔は、中世前期の時代に生まれた。

キリスト教では、クロンマクノイズ、シュケリッグ・ヴィヒル、スカッタリー島などのシンプルな修道院が導入された。これらのダブル・モナステリーとエジプトのコプト教徒の修道院の間には、様式的な類似性が指摘されている[184]。ゲール人の王や貴族らは、リングフォートや人工要塞島を占拠していた[185]。12世紀の教会改革は、シトー会を経由して大陸の影響を刺激し、ロマネスク様式のメリフォント、ボイル、ティンテルンの修道院があった[186]。ゲール人の集落は、ケルズのような修道院の前身の町に限定されていたが、現在の通りのパターンは、元々の円形の集落の輪郭をある程度保存している[187]。大規模な都市部の集落が形成されたのは、ヴァイキングの侵略の時代になってからである[185]。主要なヒベルノ=ノース・ロングフォートは海岸沿いにあったが、その名を冠したロングフォードのような内陸の河岸集落もあった。

12世紀後半にはアングロ=ノルマン人によってダブリン城やキルケニー城などが建設され、城壁で囲まれた計画的な交易都市の概念が導入され、封建制下では憲章の付与によって法的地位と数々の権利を得た[188]。これらの憲章は、これらの町のデザインを具体的に規定していた[189]。最初のものは16世紀と17世紀のプランテーション・タウンで、テューダー朝の英国王が地元の反乱を抑えるためのメカニズムとして使用されたもので、18世紀の地主タウンが続いた[190]。現存するノルマン人が設立した計画的な町には、ドロヘダとヨールがあり、プランテーション・タウンにはポートリーシュとポーターリントンがあり、18世紀の計画的な町にはウェストポートとバリナスローがある。計画的な入植が、現在の国中の町の大部分を占めている。

聖パトリックのようなゴシック様式の大聖堂もまた、ノルマン人によって導入された[191]。中世後期までには、フランシスコ会が修道院を支配し、バンラティ城のようなタワーハウスは、ゲール人やノルマン人の貴族によって建設された[192]。多くの宗教的な建物は、修道院の解散とともに廃墟となった[193]。維新後、エドワード・ロベット・ピアースの主導で、パッラーディオ建築とロココ、特にカントリー・ハウスがアイルランドを席巻し、国会議事堂が最も重要なものとなった[194]。

カスタム・ハウス、フォー・コーツ、中央郵便局、キングズ・インズなどの建築物が建設され、特にダブリンでは新古典主義建築やジョージアン建築が盛んになった[194]。カトリック解放後、聖コルマンズや聖フィンバーズなど、フランスのゴシック・リヴァイヴァル建築の影響を受けた大聖堂や教会が出現した[194]。アイルランドといえば、長い間、茅葺き屋根のコテジが連想されてきたが、最近では趣のあるものとみなされている[195]。

1927年にアメリカ合衆国でデザインされたターナーズ・クロスのアール・デコ教会を皮切りに、アイルランドの建築は20世紀以降、近代的で洗練された建築様式を求める国際的なトレンドに沿ったものとなっている[196]。その他の開発には、バリーマンの再生やアダムスタウンのダブリンの都市拡張などがある[197]。1997年にダブリン・ドックランズ開発局が設立されて以来、ダブリン・ドックランズ地区では大規模な再開発が行われ、ダブリン・コンベンション・センターやグランド・カナル劇場(現在のボード・ガシュ・エナジー劇場)などが建設された[198]。アイルランド王立建築家協会は、国内での建築活動を規制している[199]。

映画

編集アイルランドの映画産業は、スクリーン・アイルランドによる映画産業の振興と、多額の減税措置の導入のおかげもあって、ここ数年で幾分か成長を見せている。アイルランド映画協会とプライスウォーターハウスクーパースが2008年に実施した「アイルランド視聴覚コンテンツ制作部門レビュー」によると、この部門の雇用者数は6~7年前の1,000人から6,000人を超え、その評価額は5億5,730万ユーロを超え、国内総生産の0.3%を占めている[200]。アイルランドは英語圏であるため、ほとんどの映画は英語で製作されているが、一部または全部をアイルランド語で製作されている映画もある。

アイルランド映画委員会の支援を受け、同国の映画産業は1990年代以降、土着映画の振興や『ブレイブハート』や『プライベート・ライアン』のような国際的な作品の誘致などにより、大きく成長している[167]。

大予算の国際的なプロダクションが国にとって貴重な存在である一方で、アイルランドのプロデューサー、監督、脚本家、クルーに技術と経験を与え、アイルランドを拠点とする才能から生まれる物語を伝える機会を創出する中心となっているのは、アイルランドの土着産業である。最も成功したアイルランド映画には、『麦の穂をゆらす風』(2006年)、『インターミッション 』(2003年)、『ドッグマン』(2004年)、『マイケル・コリンズ』(1996年)、『アンジェラの灰』(1999年)、『ザ・コミットメンツ』(1991年)、『ONCE ダブリンの街角で』(2007年)などがある。

過去には、カトリック教会の影響により、『独裁者』(1940年)、『時計じかけのオレンジ』(1971年)、『ライフ・オブ・ブライアン』(1979年)など、多くの映画が検閲や上映禁止になっていたが、近年は上映禁止は行われていない[201]。

被服・ファッション

編集アイルランドの被服文化はイギリスとの類似点が幾つか見受けられる面を持つ。同国はアラン・ジャンパーやドニゴール・ツイード発祥の地である。

伝統的なものにクロークの一種である「ブレイト」(brait)と呼ばれるマントなどがある。

この節の加筆が望まれています。 |

世界遺産

編集アイルランド国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。ニューグレンジを含むボイン渓谷の遺跡群と、シュケリッグ・ヴィヒルである。

祝祭日

編集| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | 愛: Lá Caille または Lá Bliana Nua

英: New Year's Day |

元旦の祝日は大晦日から始まる |

| 3月17日 | 聖パトリックの日 | 愛: Lá ’le Pádraig または Lá Fhéile Pádraig

英: St. Patrick's Day |

建国記念日

1903年のアイルランドで最初の祝日 |

| 移動祝日(月) | イースターマンデー | 愛: Luan Cásca

英: Easter Monday |

イースターの日曜日の次の日 |

| 移動祝日(月) | ヨーロッパの五月祭 | 愛: Lá Bealtaine

英: May Day |

5月の第1月曜日。(1994年以降) |

| 移動祝日(月) | 6月の祝日 | 愛: Lá Saoire i mí an Mheithimh

英: June Holiday |

かつては聖霊降臨祭として祝っていた |

| 移動祝日(月) | 8月の祝日 | 愛: Lá Saoire i mí Lúnasa

英: August Holiday |

8月の第1月曜日 |

| 移動祝日(月) | 10月の祝日 | 愛: Lá Saoire i mí Dheireadh Fómhair

英: October Holiday |

10月の最後の月曜日(1994年以降) |

| 12月25日 | クリスマス | 愛: Lá Nollag

英: Christmas Day |

クリスマスの祝日はイヴから始まる |

| 12月26日 | 聖スティーブンの日 | 愛: Lá Fhéile Stiofáin または Lá an Dreoilín

英: St. Stephen's Day |

クリスマスの翌日、聖ステファノの日

Lá an Dreoilínは「ささぎの日」の意 |

スポーツ

編集- ゲーリックゲームズ

アイルランドではサッカーやラグビーが人気のスポーツとなっているが、ゲーリックフットボールやハーリングなどのゲーリック・ゲームズは、教育現場でも取り入れられて広く普及している。県によるゲーリックフットボールとハーリングの対抗戦は人気があり、県毎の連帯感を演出している。優勝クラブを決定する『オールアイルランド・ファイナル』は毎年大変な盛り上がりを見せる。ゲーリック・ゲームズはアマチュアスポーツであり、県代表の選手も全て職業を持っている。

- サッカー

アイルランド国内ではサッカーが最も人気のスポーツとなっている[202]。1985年にプロサッカーリーグの『リーグ・オブ・アイルランド・プレミアディビジョン』が創設された。しかしイングランド・プレミアリーグがアイルランド国内で最も人気があるリーグとなっている[203]。

1921年に設立されたアイルランドサッカー協会(FAI)によってサッカーアイルランド代表が構成されている。FIFAワールドカップには3度出場しており、1990年大会では初出場ながらベスト8の成績を収めた。UEFA欧州選手権にも3度出場しており、2016年大会では初めてグループリーグを突破しベスト16に進出した。

アイルランド人サッカー選手の象徴としてロイ・キーンがおり、マンチェスター・ユナイテッドでは長年主将を務め非常に人気の高い選手であった[204]。他にもロビー・キーンやダミアン・ダフ、シェイ・ギヴンなどイングランドのビッグクラブで活躍した選手は数多く存在する。

- ラグビー

ラグビーアイルランド代表はアイルランドと北アイルランドとの合同チームとなっており、シックス・ネイションズの強豪国でもある。アイリッシュ海の両側の国で作ったラグビーのドリームチームのブリティッシュ・アンド・アイリッシュ・ライオンズで主将を務めたのはブライアン・オドリスコルだった。

- 競馬

アイリッシュダービーに代表されるアイルランドの競馬も盛んである。キルデア県のカラ競馬場とレパーズタウン競馬場で行われ、1860年代から行われているが1700年代には早くもレースが行われていた。人気のあるレース・ミーティングはゴールウェイでも開催されている。クールモアスタッドや、世界で最も成功した調教師の一人であるエイダン・オブライエンの本拠地であるバリードイル調教場などがある。アイルランドはガリレオ、モンジュー、シーザスターズなどのチャンピオン馬を輩出している。

- ゴルフ

アイルランドには全国に350以上のゴルフコースがあり、2006年のライダーカップはアイルランドで行われた[205]。パドレイグ・ハリントン、シェーン・ローリー、ポール・マッギンリーのような国際的に成功したプロゴルファーを輩出している。

- クリケット

クリケットは人気スポーツの一つである。歴史は古く、18世紀後半にイギリス人によってクリケットが持ち込まれた[206]。最初の試合は1792年に行われたという記録がある[206]。国内競技連盟であるクリケットアイルランドは、1993年に国際クリケット評議会に加盟し、2017年には全12カ国の一つであるフルメンバーに昇格された[206]。クリケットアイルランド代表はラグビーと同様にアイルランドと北アイルランドとの合同チームとなっている。アイルランド代表は長年による実績によって国際的な地位を獲得し、古くは1928年にインド諸島代表に勝利をしている[206]。2007年のワールドカップでは、ジンバブエに引き分け、パキスタンに勝利し、ベスト8に進出する大躍進を遂げた[206]。ワールドカップ後、若年層を中心にクリケット人気が爆発的に伸び、国内のクリケットクラブは300%増加したという報告もある[206]。1999年にはワールドカップを4カ国の共催であるが、アイルランドで初開催となった。

著名な出身者

編集脚注

編集注釈

編集- ^ 憲法上の正式名称は「アイルランド」であり、「アイルランド共和国」ではない。

出典

編集- ^ “Population and Migration Estimates April 2018 - CSO - 中央統計局” (英語). www.cso.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Constitutional law of 15 EU member states. Prakke, L.,, Kortmann, C. A. J. M.,, Brandhof, J. C. E. van den. (1st ed ed.). Deventer: Kluwer. p. 429. ISBN 90-13-01255-8. OCLC 55888245

- ^ “The World Factbook — Central Intelligence Agency”. www.cia.gov. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Legatum Prosperity Index. The Legatum Institute. 2020年7月15日閲覧。

- ^ "EU: Causes of Growth differentials in Europe", WAWFA think tank

- ^ Nicoll, Ruaridh (2009年5月9日). “Ireland: As the Celtic Tiger roars its last, Ruaridh Nicoll reports on fear of an Exodus from Ireland” (英語). The Observer. ISSN 0029-7712 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Financial Times”. www.ft.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Human Development Report 2019. 人間開発報告書. 国際連合開発計画. p.300. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “NATO MEMBER COUNTRIES”. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Coleman, Marie.. The Irish Revolution, 1916-1923. London: Routledge. p. 230. ISBN 978-0-415-73687-9. OCLC 870544189

- ^ Politics in the Republic of Ireland. Coakley, John., Gallagher, Michael, 1951- (5th ed ed.). London: Routledge. ([2010]). ISBN 978-0-415-47671-3. OCLC 316836079

- ^ Studies in the history of tax law. Tiley, John., Harris, Peter, 1964-, De Cogan, Dominic., University of Cambridge. Centre for Tax Law.. Oxford: Hart. (2004-<2017>). ISBN 1-84113-473-2. OCLC 55849557

- ^ Oliver (2004), p. 178; Daly (2007), p. 80

- ^ Western Europe.. Chilcoat, Loretta. (7th ed. ed.). Footscray, Vic.: Lonely Planet. (2005). p. 616. ISBN 978-1-74059-927-6. OCLC 57063987

- ^ Smith, M. L. R. (1997). Fighting for Ireland? : the Military Strategy of the Irish Republican Movement.. London: Routledge. p. 2. ISBN 978-0-203-44514-3. OCLC 437081176

- ^ “アイルランド”. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020年7月15日閲覧。

- ^ a b The Encyclopedia Americana: A Library of Universal Knowledge: Volume 15, (1919) Encyclopedia Americana Corp., University of Winsconsin - Madison

- ^ “The High Kings of Ireland”. www.heraldry.ws. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Annals of the Four Masters”. www.newadvent.org. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “WebCite query result”. www.geocities.com. 2009年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ Danaher, Kevin (1972) The Year in Ireland: Irish Calendar Customs Dublin, Mercier. ISBN 1-85635-093-2 pp.86-127

- ^ Chadwick, Nora (1970) The Celts London, Penguin. ISBN 0-14-021211-6 p. 181

- ^ “CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Kerry and Aghadoe”. www.newadvent.org. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Dermot Macmurrough | king of Ireland” (英語). Encyclopedia Britannica. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “eloihr.net :: Irlanda :: La invasión anglonormanda”. www.eloihr.net. 2008年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ “The Confederate Assembly of Kilkenny”. 2020年7月15日閲覧。

- ^ 小西康雄「アイルランドのジャガイモ飢饉--それがアイルランドと世界にもたらしたもの」『明治大学農学部研究報告』第133号、明治大学農学部、2003年3月、41-48頁、hdl:10291/5500、ISSN 04656083、NAID 110004624299、2020年7月15日閲覧。

- ^ 堀江洋文「インド・アイルランド関係と大英帝国」『専修大学社会科学研究所月報』第614号、専修大学社会科学研究所、2014年8月、1-34頁、doi:10.34360/00009411、ISSN 0286-312X、NAID 120006794056、2020年8月12日閲覧。

- ^ “Review: Ireland at the UN: Memories of the Early Years by Noel Dorr” (英語). independent. 2020年9月15日閲覧。

- ^ “A frank account of Ireland's UN affairs” (英語). independent. 2020年9月15日閲覧。

- ^ “Topics: Guide to sources for Ireland and European Unity”. www.nationalarchives.ie. 2020年9月15日閲覧。

- ^ BELLEC, Laurent (2016年5月30日). “Ireland in the EU” (英語). Ireland - European Commission. 2020年9月15日閲覧。

- ^ “Taxation and Savings in Ireland”. ダブリン大学トリニティ・カレッジ. 2020年9月15日閲覧。

- ^ “Summary - CSO - Central Statistics Office” (英語). www.cso.ie. 2020年9月15日閲覧。

- ^ “Constitution of Ireland” (英語). www.gov.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ (英語) Ireland rejects Lisbon Treaty. (2008-06-13).

- ^ “Ireland backs EU's Lisbon Treaty” (英語). (2009年10月3日) 2020年7月15日閲覧。

- ^ “On This Day: 27 August 1979: IRA Bomb Kills Lord Mountbatten”. BBC News 20 September 2012閲覧。

- ^ “IRA Bombs Kill Mountbatten and 17 Soldiers” (28 August 1979). 20 September 2012閲覧。

- ^ O'Brien (1995), p. 55.

- ^ “Protests at Queen's Ireland visit” (英語). BBC News. 2020年7月17日閲覧。

- ^ Bates, Stephen (2011年5月20日). “Queen shaken and stirred as Irish tour concludes” (英語). The Guardian. ISSN 0261-3077 2020年7月17日閲覧。

- ^ “Discovering Irish-Japanese relations” (英語). Royal Irish Academy (2017年10月5日). 2020年7月17日閲覧。

- ^ “日愛外交関係樹立50周年記念 (潮田哲,淑子ご夫妻に聞く) 「聞き語り日愛半世紀」 第2回:「太平洋戦争と2人のアイリッシュ」”. (2014年10月23日) 2017年2月6日閲覧。

- ^ 日本アイルランド外交関係樹立50周年記念 - 在アイルランド日本国大使館

- ^ a b “Japan-Ireland Relations (Overview)” (英語). Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020年7月16日閲覧。

- ^ a b c d “アイルランド基礎データ”. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020年8月28日閲覧。

- ^ “Army - The Irish Defence Forces”. www.military.ie. 2007年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ Reid, Liam. “Battlegroup plans due before Cabinet” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Private Members' Business. - Foreign Conflicts: Motion (Resumed)”. 2011年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ Irish Times, 28 Dec 2007 p. 1.

- ^ Smyth, Patrick. “State joins Partnership for Peace on Budget day” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “NATO PfP Signatures by country”. www.nato.int. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Phoenix Park | park, Dublin, Ireland” (英語). Encyclopedia Britannica. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Oil and gas fields near ireland” (英語). Oil and gas fields near ireland. 2020年7月15日閲覧。

- ^ a b “Weather Extreme Records for Ireland - Met Éireann - The Irish Meteorological Service” (英語). www.met.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ a b “アイルランドの天気”. Ireland.com. 2020年7月17日閲覧。

- ^ “Major Weather Events - Met Éireann - The Irish Meteorological Service” (英語). www.met.ie. 2020年7月17日閲覧。

- ^ “OECD Statistics”. stats.oecd.org. 2023年6月15日閲覧。

- ^ アイルランド経済:宴は完全に終わった 英エコノミスト誌 (The Economist) 2009年3月21日号 - JBpress2009年3月25日 Archived 2009年3月25日, at the Wayback Machine.2009年5月21日閲覧。英語版のオリジナル記事は Ireland's economy The party is definitely over | Mar 19th 2009 | DUBLIN From The Economist print edition - Economist.com 2009年5月21日閲覧。Archived 2009年3月24日, at the Wayback Machine.

- ^ Fottrell, Quentin (2010年6月30日). “Ireland Officially Exits Recession” (英語). Wall Street Journal. ISSN 0099-9660 2020年7月15日閲覧。

- ^ Labanyi, David. “Ireland to receive €85 billion bailout at 5.8% interest rate” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ (英語) Irish economy grew by 0.9% in 2012 - CSO. (2013-03-21).

- ^ Crosbie, Judith. “Irish anti-immigrant attitudes growing, report shows” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Monthly Unemployment March 2016 - CSO - 中央統計局” (英語). www.cso.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Subscribe to read | Financial Times”. www.ft.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Ireland becomes first country to exit eurozone bailout programme” (英語). the Guardian (2013年12月13日). 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Republic of Ireland raises €3.75 billion from sale of new 10-year benchmark bond”. cbonds.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Subscribe to read | Financial Times”. www.ft.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Wednesday (2013年1月16日). “42% of Europe’s banking crisis paid by Ireland” (英語). www.irishexaminer.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Reddan, Fiona. “Who owes more money - the Irish or the Greeks?” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Reddan, Fiona. “Why do the Irish still owe more than the Greeks?” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Ireland's colossal level of indebtedness leaves any new government with precious little room for manoeuvre” (英語). independent. 2020年7月15日閲覧。

- ^ "Irish public debt levels 4th highest in EU28 June 2017 FAR Slide 7" (PDF). Irish Fiscal Advisory Council. June 2017.

- ^ Burke-Kennedy, Eoin. “Irish household debt falls but still among highest in Europe” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “National debt now €44,000 per head” (英語). independent. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Pfizer to Terminate $160 Billion Merger With Allergan”. www.bloomberg.com. 2023年9月22日閲覧。

- ^ “Pfizer pulls out of €140bn Irish Allergan merger” (英語). independent. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Finance-Magazine.com - Dermot Desmond on the IFSC past and future”. www.finance-magazine.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ "History of the Irish Corporate Tax System" (PDF). Ernst and Young. 2014.

- ^ "Report on Ireland's Relationship with Global Corporate Taxation Architecture" (PDF). Department of Finance. 2014.

- ^ Burke-Kennedy, Eoin. “CSO paints a very different picture of Irish economy with new measure” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “New economic Leprechaun on loose as rate of growth plunges” (英語). independent. 2020年7月15日閲覧。

- ^ a b "Crisis Recovery in a Country with a High Presence of Foreign Owned Companies" (PDF). IMK Institute, Berlin. January 2017.

- ^ “Irish Economy”. www.esri.ie. 2011年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ Saturday (2012年12月1日). “Banks continue to grow deposits as loan books shrink” (英語). www.irishexaminer.com. 2020年7月15日閲覧。

- ^ "Ireland Financial System Stability Assessment 2016" (PDF). International Monetary Fund. July 2016.

- ^ Hennessy, Michelle. “Ireland named world's 6th worst corporate tax haven” (英語). TheJournal.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Holden, John. “The United States’ new view of Ireland: ‘tax haven’” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Brussels, Rochelle Toplensky in. “Europe points finger at Ireland over tax avoidance” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Blacklisted by Brazil, Dublin funds find new ways to invest” (英語). Reuters. (2017年10月20日) 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Ireland no tax haven, US authorities told” (英語). independent. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Taylor, Cliff. “Trump’s US tax reform a significant challenge for Ireland” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “US corporations could be saying goodbye to Ireland” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ Washington, Suzanne Lynch in. “Donald Trump singles out Ireland in tax speech” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Breaking Down the New U.S. Corporate Tax Law”. Harvard Business Review. (2017年12月26日). ISSN 0017-8012 2020年7月15日閲覧。

- ^ “MEPs approve new EU corporate tax plan which embraces “digital presence” | News | European Parliament” (英語). www.europarl.europa.eu (2018年3月15日). 2020年7月15日閲覧。

- ^ Taylor, Cliff. “Why Ireland faces a fight on the corporate tax front” (英語). The Irish Times. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “EU digital levy could hit tech FDI and tax revenue here” (英語). independent. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “Europe :: Ireland — The World Factbook - Central Intelligence Agency”. www.cia.gov. 2020年7月15日閲覧。

- ^ a b “CSO - Main Trading Partners 2010”. 2005年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ “Natural Gas In Ireland - Bord Gáis”. www.bgeuk.ie. 2012年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ “Providence hits high as potential oil yield revised - The Irish Times - Thu, Jul 26, 2012”. web.archive.org. 2012年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月15日閲覧。

- ^ Staff, Fora. “Ireland's state power supplier is planning a major leap into solar energy” (英語). TheJournal.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ (英語) Wind farm firm to create 2,000 jobs by 2018. (2012-07-17).

- ^ Energy Policy Statistical Support Unit (June 2012), “Renewable Energy in Ireland 2011”, 2012 Report (Sustainable Energy Authority of Ireland): p. 3, オリジナルの15 November 2013時点におけるアーカイブ。 5 August 2013閲覧。

- ^ Mark Paul (December 18, 2013). “Ireland on course to meet Kyoto emissions targets”. The Irish Times. 19 December 2013時点のオリジナルよりアーカイブ。19 December 2013閲覧。

- ^ a b O'Halloran, Barry. “Dublin-London second-busiest route in world” (英語). The Irish Times. 2020年7月16日閲覧。

- ^ McSorley, Anita (2018年1月10日). “Irish air route named busiest in Europe”. irishmirror. 2020年7月16日閲覧。

- ^ “Ash makes Ryanair cancel most flights until Monday - Forbes.com”. www.forbes.com. 2010年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月16日閲覧。

- ^ “WATS Sample - Scheduled Passengers Carried”. www.iata.org. 2010年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月16日閲覧。

- ^ アイルランド国鉄向け 8500シリーズEMU 2019年4月23日閲覧

- ^ “What is Transport 21”. www.transport21. 2011年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月16日閲覧。

- ^ Cousins, Robbie (2015年9月6日). “80 iconic Irish construction projects announced” (英語). Construction. 2020年7月16日閲覧。

- ^ a b “Census Preliminary Results 2022” (pdf). 中央統計局 (2022年6月23日). 2022年6月24日閲覧。

- ^ Ireland continues to have highest birth rate in the European Union. BBC News. (20 December 2012). Retrieved on 16 July 2013.

- ^ “Vital Statistics Yearly Summary 2014 - CSO - 中央統計局”. www.cso.ie. 2017年7月30日閲覧。

- ^ “Ireland's population still fastest-growing in EU”. Thomas Crosbie Media (18 December 2007). 9 July 2009閲覧。

- ^ RoserMax「Total Fertility Rate around the world over the last centuries」『Our World in Data, Gapminder Foundation』2014年。

- ^ “World Factbook EUROPE : IRELAND”, The World Factbook, (12 July 2018) この記述には、アメリカ合衆国内でパブリックドメインとなっている記述を含む。

- ^ "Myths of British ancestry" Prospect magazine

- ^ Origins of the British, Stephen Oppenheimer, 2006

- ^ McEvoy, B; Richards, M; Forster, P; Bradley, DG (October 2004). “The Longue Durée of genetic ancestry: multiple genetic marker systems and Celtic origins on the Atlantic facade of Europe”. Am. J. Hum. Genet. 75 (4): 693-702. doi:10.1086/424697. ISSN 0002-9297. PMC 1182057. PMID 15309688.

- ^ “Census 2016. Non-Irish Nationalities Living in Ireland”. 中央統計局. 13 October 2018閲覧。

- ^ “Settlement Dublin City And Suburbs”. 中央統計局 (2016年). 21 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Cork City And Suburbs”. 中央統計局 (2016年). 21 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Limerick City And Suburbs”. 中央統計局 (2016年). 21 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Galway City And Suburbs”. 中央統計局 (2016年). 21 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Waterford City And Suburbs”. 中央統計局 (2016年). 21 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Drogheda”. 中央統計局 (2016年). 29 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Swords”. 中央統計局 (2016年). 29 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Dundalk”. 中央統計局 (2016年). 29 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Bray”. 中央統計局 (2016年). 29 July 2017閲覧。

- ^ “Settlement Navan (An Uaimh)”. 中央統計局 (2016年). 29 July 2017閲覧。

- ^ a b Book (eISB), electronic Irish Statute. “electronic Irish Statute Book (eISB)” (英語). www.irishstatutebook.ie. 2020年7月16日閲覧。

- ^ Census 2011 - This is Ireland 中央統計局

- ^ (英語) Irish is third most used language - Census. (2012-03-29).

- ^ “Ulster-Scots Language”. www.ulsterscotsagency.com. 2020年7月16日閲覧。

- ^ “EXEMPTIONS FROM THE STUDY OF IRISH: GUIDELINES FOR PRIMARY SCHOOLS (ENGLISH- MEDIUM)”. www.education.ie. 2020年7月16日閲覧。

- ^ Changing your name, Irish Weddings Online.

- ^ Smyth, Declan (12 October 2017). "Profile 8 - Irish Travellers Ethnicity and Religion" (Press release). CSO.ie. 中央統計局. 2018年1月5日閲覧。

- ^ “Census 2016 Summary Results - Part 1” (6 April 2017). 2020年7月17日閲覧。

- ^ Weekly Mass Attendance of Catholics in Nations with Large Catholic Populations, 1980-2000 - World Values Survey (WVS)

- ^ Irish Mass attendance below 50% Catholic World News 1 June 2006

- ^ Smyth, Jamie (30 May 2011). “Fewer than one in five attend Sunday Mass in Dublin'”. Irishtimes.com 30 June 2011閲覧。

- ^ Final Principal Demographic Results 2006. 中央統計局. (2007). pp. 31 (Table Q). ISBN 978-0-7557-7169-1. オリジナルの25 March 2009時点におけるアーカイブ。 20 June 2010閲覧。

- ^ Daniszewski, John (17 April 2005). “Catholicism Losing Ground in Ireland”. LA Times 29 August 2011閲覧。 Lawler, Phil (17 September 2007). “Ireland threatened by secularism, Pope tells new envoy”. Catholic World News 29 August 2011閲覧。 “Irish poll shows parents no longer want to force religion on to children”. United Kingdom: National Secular Society (13 April 2007). 29 August 2011閲覧。

- ^ Education (Welfare) Act, 2000 (Section 17) Archived 30 September 2007 at the Wayback Machine.

- ^ “Minister Hanafin announces intention to pilot new additional model of Primary School Patronage”. Department of Education and Skills (17 February 2007). 7 September 2010閲覧。

- ^ “Education Ireland - Leaving Certificate”. Educationireland.ie. 29 October 2010時点のオリジナルよりアーカイブ。12 November 2010閲覧。

- ^ “Irish teens perform significantly above average in maths, reading and science - OECD”. Education (RTÉ News). (3 December 2013) 27 August 2015閲覧。

- ^ “CSO - Measuring Ireland's Progress 2013”. 中央統計局 (2014年). 27 August 2015閲覧。

- ^ “World's top 500 Universities per capita”. Nationmaster.com. 23 June 2011時点のオリジナルよりアーカイブ。30 June 2011閲覧。

- ^ “Third-level student fees”. Free fees. Citizens Information Board. 25 July 2010閲覧。

- ^ Michael B. Sauter and Alexander E. M. Hess, The Most Educated Countries in the World, 24/7 Wall St., 21 September 2012

- ^ Samantha Grossman, And the World's Most Educated Country Is..., Time, 27 September 2012

- ^ “Health care”. Irish Citizens Information Board. 29 December 2014閲覧。

- ^ a b Health at a Glance 2015, OECD, (2015-11), Chapt.7.1, doi:10.1787/19991312, ISBN 9789264247680

- ^ Charges for hospital services, Citizens Information board, (26 July 2011)

- ^ “OECD Better Life Index”. www.oecdbetterlifeindex.org. 30 July 2017閲覧。

- ^ “Ireland has EU's highest birth rate”. Irishtimes.com. (7 July 2010) 30 June 2011閲覧。

- ^ “Euro Health Consumer Index 2012”. 民間医療調査機関 (15 May 2012). 25 May 2017時点のオリジナルよりアーカイブ。23 November 2016閲覧。

- ^ “アイルランド 安全対策基礎データ「犯罪発生状況、防犯対策」”. 外務省. 2021年12月5日閲覧。

- ^ Ireland, Office of the President of. “Welcome | President.ie | President of Ireland” (英語). president.ie. 2020年7月15日閲覧。

- ^ “What is Saorview?”. Saorview official website. 30 August 2011閲覧。

- ^ “Listenership 2011/1 Summary Results”. JNLR/Ipsos MRB (28 July 2011). 30 August 2011閲覧。

- ^ a b “Media landscape: Ireland”. European Journalism Centre (5 November 2010). 24 August 2011時点のオリジナルよりアーカイブ。30 August 2011閲覧。

- ^ Ireland still lags behind EU counterparts in access to broadband The Irish Times, 18 December 2013 (accessed on 19 December 2013) Archived 29 December 2013 at the Wayback Machine.

- ^ McElwain, Aoife (28 October 2017). “Now we know ... What's so spooky about barmbrack?”. The Irish Times 15 September 2018閲覧。

- ^ “Food & Drink in Ireland”. 19 January 2011閲覧。

- ^ “Eoin Colfer signs Artemis Fowl spin-off series deal”. Irish Times. (11 April 2018) 5 September 2018閲覧. "Colfer is The New York Times best-selling author of eight books in the Artemis Fowl series, with sales in excess of 25 million copies"

- ^ Houston, Eugenie (2001). Working and Living in Ireland. Working and Living Publications. ISBN 0-9536896-8-9

- ^ Mason, Anthony (24 May 2015). “U2: What they're still looking for”. CBS News 25 May 2015閲覧。

- ^ “Contemporary Music Ireland”. Contemporary Music Centre - Links. 24 February 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。9 July 2009閲覧。

- ^ “About the Festival” (英語). Wexford Festival Opera 2020. 2020年7月17日閲覧。

- ^ “Showband legend Butch Moore dies”. RTÉ (4 April 2001). 11 August 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。9 February 2012閲覧。

- ^ “Dana”. The Daily Show: Celebrity Guests. アイルランド放送協会 (11 March 2011). 9 February 2012閲覧。

- ^ “Eurovision Song Contest Statistics”. eurovisioncovers.co.uk (2011年). 9 February 2012閲覧。

- ^ “A Little Bit Eurovision”. アイルランド放送協会 (6 July 2011). 9 February 2012閲覧。

- ^ “On The Road with Riverdance”. アイルランド放送協会 (1 December 2004). 24 November 2012時点のオリジナルよりアーカイブ。9 February 2012閲覧。

- ^ “The Megalithic Monuments of Ireland”. Megalithomania. 19 November 2011閲覧。

- ^ “The Prehistoric Monuments of Ireland”. About.com. 19 October 2009閲覧。

- ^ “AD 43-410 Roman Iron Age”. WorldTimelines.org.uk. 13 October 2010時点のオリジナルよりアーカイブ。19 October 2009閲覧。

- ^ Meinardus 2002, p. 130.

- ^ a b “AD 410-1066 Early medieval”. WorldTimelines.org.uk. 12 October 2010時点のオリジナルよりアーカイブ。19 October 2009閲覧。

- ^ Moody 2005, p. 735.

- ^ “Altman 2007 Unpublished thesis”. 10 May 2011時点のオリジナルよりアーカイブ。5 November 2010閲覧。

- ^ “Irish Castles”. Castles.me.uk. 19 October 2009閲覧。

- ^ Butlin RA (1977): The Development of the Irish Town, Croom Helm

- ^ Butlin RA: op cit

- ^ Greenwood 2003, p. 813.

- ^ “The Later Middle Ages: 1350 to 1540”. AskAboutIreland.ie. 19 October 2009閲覧。

- ^ “Early Tudor Ireland: 1485 to 1547”. AskAboutIreland.ie. 19 October 2009閲覧。

- ^ a b c Greenwood 2003, p. 815.

- ^ “Thatching in Ireland”. BallyBegVillage.com. 11 October 2017時点のオリジナルよりアーカイブ。19 October 2009閲覧。

- ^ “Exterior of Church of Christ the King, Turner's Cross”. Parish of Turner's Cross. 9 November 2008閲覧。

- ^ “About Adamstown”. South Dublin County Council. 3 September 2015時点のオリジナルよりアーカイブ。13 August 2010閲覧。

- ^ “Docklands Authority - About Us”. 27 September 2011時点のオリジナルよりアーカイブ。31 August 2011閲覧。

- ^ “About the RIAI”. 28 September 2010時点のオリジナルよりアーカイブ。17 November 2010閲覧。

- ^ “Irish Audiovisual Content Production Sector Review”. Irish Film Board (2009年). 2012年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月16日閲覧。

- ^ "Ten films that Ireland banned under the 1923 Censorship Act," The Irish Post, 2015

- ^ “Social and Economic Value of Sport in Ireland”. 12 July 2015時点のオリジナルよりアーカイブ。5 February 2009閲覧。

- ^ Whelan, Daire (2006). Who Stole Our Game?. Gill & Macmillan Ltd. ISBN 0-7171-4004-0

- ^ “About FAI”. FAI official website. 28 August 2011閲覧。

- ^ “Ireland” (英語). Golf Advisor. 2020年7月16日閲覧。

- ^ a b c d e f Cricket Ireland 国際クリケット評議会 2023年9月29日閲覧。

参考文献

編集- Gilland, Karin (2001). Ireland: Neutrality and the International Use of Force. Routledge. ISBN 0-415-21804-7

- Greenwood, Margaret (2003). Rough guide to Ireland. Rough Guides. ISBN 1-84353-059-7

- Mangan, James Clarence (2007). James Clarence Mangan - His Selected Poems. Read Books. ISBN 978-1-4086-2700-6

- Meinardus, Otto Friedrich August (2002). Two thousand years of Coptic Christianity. American Univ in Cairo Press. ISBN 977-424-757-4

- Moody, Theodore William (2005). A New History of Ireland: Prehistoric and early Ireland. Oxford University Press. ISBN 0-19-821737-4

関連項目

編集外部リンク

編集アイルランド政府

日本政府

観光・その他