ダウンフォール作戦

ダウンフォール作戦(ダウンフォールさくせん、英語: Operation Downfall)は、太平洋戦争時のアメリカ軍やイギリス軍を主力とする連合国軍による日本本土上陸計画の作戦名である。作戦実施前に日本が降伏したため、この計画は中止された。

| ダウンフォール作戦 | |

|---|---|

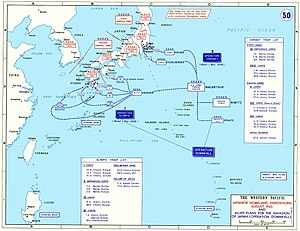

ダウンフォール作戦の全体図 | |

| 戦争:太平洋戦争/第二次世界大戦 | |

| 年月日:1945年11月(航空撃滅戦は6月より開始) | |

| 場所:日本本土及び周辺島嶼、海域 | |

| 結果:日本の降伏により中止。 | |

| 交戦勢力 | |

| 枢軸国側 | 連合国側 |

| 指導者・指揮官 | |

| 戦力 | |

| ・大日本帝国陸軍4,335,500人[1] ・第1総軍(東日本) ・第2総軍(西日本) ・第5方面軍(北海道) ・航空総軍6150機(戦史叢書 陸軍軍戦備 8月時点) ・海軍総隊 戦艦2 空母2 巡洋艦2 駆逐艦23 潜水艦23 海軍機6659機(戦史叢書 海軍軍戦備 終戦時) |

・アメリカ軍2,000,000人以上[2][3] ・第6軍 |

| 損害 | |

| 作戦中止につきなし[5] | 作戦中止につきなし[5] |

ダウンフォール作戦は、1945年11月実施を前提に計画された「オリンピック作戦」と、1946年春に実施を前提に計画された「コロネット作戦」に分かれており、オリンピック作戦では九州南部を占領し、コロネット作戦では関東平野の占領を目的としていた。仮にこの作戦が実行されていたなら、1944年6月に行われたノルマンディー上陸作戦を遥かに超える史上最大の水陸両用作戦となった[6][7]。

アメリカの作戦計画

編集作戦構想

編集米国は、戦前から世界規模での戦争計画(レインボープラン)に於いて、対日戦(オレンジプラン)では太平洋上の艦隊決戦で日本艦隊に勝利すれば、戦争に勝利するものと考えてきた。また、その当時の戦争の規模では日本本土に何個軍にも及ぶ地上軍を展開させる能力があるのか疑問視されていた事もある。しかし、太平洋戦争が始まり日本降伏に向けた予備計画は、ガダルカナル島の戦いが開始された1942年8月に既に協議が始まっており、1943年4月にはアメリカ統合参謀本部に「日本の無条件降伏を貫徹するには、日本本土侵攻が必要になるかもしれない」とする報告書が作成されている。しかしこの時点では、アメリカ陸海軍の代表者で構成された統合参謀本部統合戦争計画委員会(JWPC)は日本本土侵攻は不可避という結論は出さず、その「JWPC15」という計画書において対日戦争を第5段階作戦とし、最後はアメリカ軍が海軍力で日本を封鎖し、本土を意のままに爆撃できる飛行基地を手に入れたときに戦争は終結できるとまとめている[8]。しかし、「JWPC15」に対しては異論も多く、1943年10月25日にはアメリカとイギリスの計画策定チームが1946年夏に北海道に進攻、続いて同年秋には東京を攻略すべきと提言している。この提言についても異論は多く活発な議論が行われ、1943年11月のカイロ会談でも協議されたが、合衆国艦隊司令長官アーネスト・キング元帥など、日本本土に進攻するのであれば北海道よりは九州を先に攻略した方が合理的であるという意見が主流を占めるようになる[9]。

このように日本本土侵攻は戦争終結の選択肢のひとつに過ぎなかったが、マリアナ沖海戦とサイパンの戦いにより戦争終結への道筋が見えてくると、1944年7月11日ジョージ・マーシャルアメリカ陸軍参謀総長は日本本土侵攻を今後の戦争遂行における作戦のひとつとして認可した。その計画書となる「JCS-924」においては以下の様に定められている[10]。

- 日本の本州侵攻作戦の準備として戦略爆撃の強化とシーレーンを遮断するため、小笠原諸島、沖縄、中国南東沿岸部に侵攻する

- 日本の防衛力の漸減と前進基地確保のため九州に侵攻する

- 九州からの支援で本州の関東平野に侵攻し日本の心臓部を粉砕して無条件降伏に追い込む。

また、この計画書においては、中国大陸の日本軍が本土防衛の増援とならないように、九州侵攻と同時にソ連が対日参戦するのが望ましいとも述べている[10]。

第2回ケベック会談においてイギリス首相ウィンストン・チャーチルは日本本土侵攻作戦を承認し[10]、これまでアメリカ軍に任せきりであった太平洋戦線でのイギリス軍の貢献拡大についても協議されたが、ヨーロッパから大量の部隊を太平洋に輸送するだけの船舶はイギリスにはなく、またドイツとの戦争で国力が疲弊していたイギリスははるか遠くの日本本土の自国の部隊に補給物資を供給するのは困難であって、所詮はアメリカ頼りであった。また、イギリス軍は同じ英連邦のオーストラリア軍、ニュージーランド軍、インド軍の参加も申し出たが、陸軍の総司令官に任じられていたダグラス・マッカーサー元帥は「軍内部で同一の言語が必要とされるこの複雑な作戦では、インド人の部隊を使用するという方法の妥当性には疑問がある」「イギリス軍はアングロ・サクソン人でなければならない」と言ってインド軍の参加を拒否した。結局、英連邦軍の地上部隊の参加はイギリス、カナダ、オーストラリアの各1個師団の計3個師団の支援要員を含む75,000人に限られ、参加時期も関東平野侵攻の後期からとされた[11]。

1945年2月のヤルタ会談直前に、フランクリン・ルーズベルト大統領とチャーチルがマルタ島で協議し、1945年9月にヨーロッパの連合軍部隊の一部を太平洋に移動させると同時に九州侵攻を開始、1945年12月に本州に侵攻するといったタイムテーブルがチャーチルに提示された。そしてヤルタ会談ではルーズベルトがソ連のヨシフ・スターリン書記長に、日本本土侵攻作戦の陽動としてソ連対日参戦を促して、いわゆる「極東密約」(ヤルタの密約)が交わされた[10]。3月29日には、これまでの連合軍内の一連の合意事項や戦況の推移も含める形で統合参謀長会議が「対日攻撃戦力最終計画」を作成し、日本本土侵攻作戦全体を「ダウンフォール作戦」、九州侵攻作戦を「オリンピック作戦」、関東侵攻作戦を「コロネット作戦」と命名した[12]。アメリカ陸軍参謀総長ジョージ・マーシャルはマッカーサーに「コロネットは日本にとどめを刺す作戦となるが、それはオリンピックの延長として実施される運びになろう」「ヨーロッパの戦争が1945年7月までに終わるという仮定に基づけば、オリンピック作戦の開始時期は12月1日、コロネット作戦の開始時期は1946年3月1日を目標に、計画を作成することとなる」とタイムスケジュールを説明している[13]。

しかし、1945年4月12日にルーズベルトが脳卒中で突然死し、副大統領ハリー・S・トルーマンが大統領に昇格したが、トルーマンはこれまで世界大戦の戦況やソビエト連邦と既に繰り広げていた地球規模の戦略地政学のことを殆ど知らされていなかった[6]。日本本土侵攻の「ダウンフォール作戦」の計画は進められてはいたが、太平洋戦域も軍事戦略と外交政策の基本的な問題はまた白紙に戻った感があった。そこで、日本本土侵攻は本当に必要なのか?海上封鎖と空襲の強化で日本を降伏に追い込めるのではないか?連合軍は中国沿岸に上陸すべきではないのか?ソ連の参戦は必要なのか?などの再検討がなされた[14]。アメリカの指導者層はごく一部の知日派を除いて、天皇や日本に対する知識はウィリアム・S・ギルバート脚本、アーサー・サリヴァン作曲による二幕物のコミック・オペラ(英国式オペレッタ)「ミカド」で得た程度のもので、天皇裕仁が戦争を終わらせるほどの力と影響力を行使できるのかも未知数であった[15]。

アメリカ海軍と陸軍航空隊は、日本本土侵攻は不要で避けるべきとし、B-29と機動部隊の艦載機による空襲と海上封鎖が絶大な効果を挙げつつあると主張した。また、アメリカ陸軍でも中華民国派遣アメリカ陸軍総司令官アルバート・ウェデマイヤー少将が「中国沿岸地方の拠点の確立は、もちろん中国側を感動させ、陸上の連絡とそれによる自由な情報伝達を獲得する彼らの努力を倍加させる」として、中国沿岸へのアメリカ軍上陸を主張した。これには海軍のチェスター・ニミッツ元帥も賛同し、東シナ海上の舟山群島と揚子江河口の寧波半島を攻略して中国への上陸拠点として、のちには中国大陸に多数の飛行場を建設し、日本をひたすら空襲して屈服させるという作戦を主張した。この作戦は「ロングトム作戦」と仮作戦名を付されて、1945年8月の実施が計画された[16]。

このようなアメリカ本国での動きに対して激しく反発したのがマッカーサーであった。マッカーサーは「中国沿岸部をつっつきまわすのは、時間と人命と貴重品の無駄遣いである」「日本は封鎖と爆撃だけでは敗北に追い込めない」と中央の議論を一蹴し、「日本最強の軍部隊は陸軍で、我々の成功が確実になる前にこれを打ち負かさなければならない。それは大規模な地上部隊の使用によってのみ達成できる」「我々の戦略は我が地上部隊が敵地上部隊と決定的な地点で接触するような方法と手段を考え出さねばならない」と可能な限り早い日時での日本への直接侵攻を主張した[6]。そして、主導権争いの結果(詳細は#指揮権問題で後述)作戦の総司令官となったマッカーサーによって、「ダウンフォール作戦」が進められることとなり、「ロングトム作戦」は廃案となった[17]。

ドイツの敗戦が予想より早まると、オリンピック作戦も前倒しされ、5月25日に発令されたオリンピック作戦指令においては、Xデイと名付けられた九州上陸は1945年11月1日朝6時とされた[18]。6月18日にトルーマンはホワイトハウスに、ウィリアム・リーヒ合衆国陸海軍最高司令官(大統領)付参謀長副司令官、ジョージ・マーシャル陸軍参謀総長、ヘンリー・スティムソン陸軍長官、アーネスト・キング合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、ヘンリー・アーノルドアメリカ陸軍航空軍司令官(体調不良のためアイラ・エーカー副司令官が代理出席)らアメリカ軍の戦争指導者たちを招集した。トルーマンは激戦が続いていた沖縄戦での損害を見て、「ダウンフォール作戦」に懐疑的になっており、アメリカ軍指導者たちの見解を聞いたうえで、特にアメリカ人の人命をできうる限り節約する目的として、日本本土侵攻が本当に必要であるのか判断しようと考えていた[19]。トルーマンは各軍指導者から損害の見積もりや(詳細は#被害予想で後述)作戦の必要性を聞いたうえで、まずは九州侵攻作戦である「オリンピック作戦」を承認した。損害の見積もりについては不透明なままでの決定となったが、その懸念を打ち払うかのように、作戦決定の覚書で、死傷者の予想に関する項目には歯切れの悪い精神論が記述されることとなった[20]。

戦争で血を流さずに楽に勝利を得る方法がないということは、厳然たる事実である。表面上どっしりとした態度をとることが、指揮官にとって縁の下の力持ちを果たしていることになる。指揮官のそうした態度が、部下に決然たる覚悟を固めさせるのである。指揮官がすこしでも優柔不断の態度を見せると、部下たちのあいだに動揺を生じ、高価な犠牲を強いられることとなる[20]。

作戦に投入される兵力は、アメリカ軍だけでもオリンピック作戦では上陸部隊574,730人、支援要員や航空部隊も含めると766,700人[2]、コロネット作戦では1,171,646人[3]となるが、間接的に関与する人数も含めると500万名以上に上るとみられていた。また英連邦軍も地上部隊の他に海空軍や支援要員を含めると約20万名が投入され、アメリカと同様に間接的に関与する人数を含めると100万人以上となる予定であり、第二次世界大戦で最大規模の軍事作戦となる予定であった[4]。

オリンピック作戦

編集オリンピック作戦は九州南部への上陸作戦であり、目的は関東上陸作戦であるコロネット作戦のための飛行場を含む拠点確保であった[21]。作戦予定日は「Xデー」と呼称され、1945年11月1日が予定されていた。上陸作戦前に重視されたのが、航空戦力の撃滅であった。そのため、アメリカ軍は沖縄戦の戦局の見通しがついた1945年6月には、作戦機を沖縄周辺での任務から、南九州、宮古島、八重山列島への空襲や制空戦闘に振り向けており、日本軍飛行場に加えて高射砲陣地や各種航空関連施設を徹底的に叩いた[22]。同時に、鉄道や道路などの交通インフラの破壊も重視された。アメリカ軍は当初、鉄道や道路の破壊は行わず上陸後に利用しようと検討していたが、日本の鉄道や道路の規格はアメリカの機関車や大型車両が運航するのには狭すぎたため大規模な改修が不可避と判断された。そのため、まずは日本軍の移動を妨害するため徹底的に破壊し、占領後に工兵隊を大量動員して、アメリカ規格の鉄道や道路を敷設するといったスクラップアンドビルドの手法を行うこととしたが、これは1944年6月のノルマンディ上陸作戦と同様の方針であった[18]。

1945年7月の時点で、史上最大規模となる侵攻艦隊は太平洋全域の各港に集結しつつあり、その数は輸送艦、貨物船だけで1,371隻、その輸送能力は兵員539,290人、戦車を含む車輛61,190輌にも上った。しかし、兵員数についてはこれだけ膨大な人員を準備することはできず、当初の計画では陸軍兵士337,000人、海兵隊員87,000人が九州に上陸する予定であったが[23]、その後の計画の進展によってさらなる増員が図られ、マッカーサーが示した統合参謀本部に報告した兵員数は合計で681,000人に達した。作戦計画では、この半数が最初の15日間に投入され、その後に残ったすべての兵力が投入される計画であった[24]。

オリンピック作戦の主目的は、あくまでも次のコロネット作戦のための拠点確保であり[21]、占領地域は南九州の約3,000平方マイルだけとされた。しかし、山地が多い南九州には大規模な飛行場を構築したり、大軍が侵攻できる土地は少ないと考えられており、アメリカ軍の地理担当官は、九州の詳細な地図や航空偵察写真を参照して、条件に適した場所を4か所見出した[24]。

- 鹿児島市から東シナ海方向へ西に伸びる細長い土地

- 志布志湾から伸び広がる沿岸平野

- 鹿児島湾の東岸付近の町、鹿屋から放射状に広がる平野

- 南東沿岸の港。宮崎から北に向かって走る沿岸の細長い土地

アメリカ軍はこれらの候補地が実際に上陸や大軍の進軍地として使用できるのか調査することとし、軍の工兵隊のみならず、地質学者や古生物学者といった専門家まで動員し、その地形や土壌の組成に至るまで詳細に調査した。調査に関与した地質学者によれば、南九州のシラス台地は、フィリピンルソン島のバタンガス州と酷似しており、道路の敷設状況や側溝の配置、また地面の凹凸状況も一致しており、ルソンの戦いで日本軍が地形を巧みに利用し、アメリカ軍を苦戦させた状況の再来の懸念があった。また、九州は傾斜の急な坂が多く、谷は深く急峻であり車輛の運行が困難と判断された[25]。

緻密な検討の後に、上陸地点は以下の3海岸とされ、アメリカ第6軍の各軍団が上陸することが決定した[26]。

- 吹上浜沿岸(アメリカ軍呼称ロードスタービーチ)串木野から神之川までが主上陸地点。第5海兵上陸軍団98,914人が上陸予定。

- 志布志湾正面(アメリカ軍呼称ステーションワゴンビーチ)志布志から肝属川河口までが主上陸地点。第11軍団112,684人が上陸予定。上陸予定地点では唯一、機械化された装備を持つ部隊が上陸でき、その後の機動作戦を遂行できる地形と分析されたため、機甲師団などの機械化部隊が割り当てられ、作戦最大戦力が上陸予定であった[25]。

- 宮崎海岸(アメリカ軍呼称タウンカービーチ)川南から松崎までが主上陸地点。第1軍団93,266人が上陸予定。

アメリカ軍海岸呼称は自動車に因んで名づけられた。うち海浜地区の呼称は上記の通り、自動車の形状由来であり、他にはリムジン海岸とタクシーキャブ海岸があった。また、海浜地区は海岸ごとに呼称が分けられたが、これはアルファベット順に自動車メーカーの名前がつけられ、Austin(オースチン)、BUICK(ビュイック)、Cadillac(キャデラック)、Chevrolet(シボレー)、Chrysler(クライスラー)などと呼称された[27]。

まずは「Xデー」の5日前に、第40歩兵師団が甑島列島に上陸する計画であった。これは、沖縄戦で沖縄本島上陸前に慶良間列島を確保したのと同じであり、主要上陸地点の近くにある島嶼を攻略し、そこにレーダーサイトと水上機基地及び損傷艦などが避難する緊急避難用の泊地として利用する計画であった[28]。種子島については、大隅海峡に震洋などの特攻艇が出撃してくれば、第158連隊付戦闘部隊が上陸して、日本軍の反撃を断つ計画であったが、種子島の日本軍が夥しい数の連合軍艦隊を突破して反撃してくる可能性は低いと考えられていたため、その際は第158連隊付戦闘部隊は「ステーションワゴンビーチ」上陸部隊の予備戦力となる計画であった[29]。

「Xデー」に3か所から上陸する各軍団は、まず海岸橋頭保を確保し、その後は第1軍団が内陸に向かって進軍し佐土原-本庄-高岡町 (宮崎県)-青井岳を結ぶラインを確保、第11軍団は檍-岩川町-高隈山地-鹿屋を結ぶ線を確保、そして両軍は可能な限り早く都城での合流を目指していた。第5海兵上陸軍団は川内と鹿児島に進軍する計画であった。そして、海上に待機している予備部隊の第9軍団(司令官 チャールズ・ライダー中将) の3個師団79,155人を、上陸開始後5日目で戦場に投入して日本軍守備隊を追撃させると共に、第11空挺師団が串良町、笠野原台地、鹿屋の高台一帯に構築してある飛行場付近に空挺降下し、日本軍守備隊を背後から脅かす計画であった[30]。これらの目標地点が全て確保されると、西海岸の川内から東海岸の都農を結ぶ線以南の南九州地区を日本本土から“分断”され、きたる関東侵攻作戦の拠点や他の日本全土を破壊し尽くす航空基地として運用する計画であった[31]。

そして、この上陸部隊を支援する艦隊及び航空部隊も史上空前規模であった。第3艦隊(司令官ウィリアム・ハルゼー・ジュニア大将)と第5艦隊(司令官レイモンド・スプルーアンス大将)は、これまで同じ艦隊であり、司令官と司令部の人員が交代するときに、日本軍に対する欺瞞も兼ねて形式的に艦隊名を変更してきたが、オリンピック作戦においては、実際に別々の艦隊として編成されることとなった。両艦隊合計での主要艦船だけでも、正規空母14隻、軽空母6隻、護衛空母36隻、戦艦20隻、巡洋艦45隻、駆逐艦462隻以上、それにイギリス海軍太平洋艦隊(司令官ブルース・フレーザー大将)の正規空母6隻、軽空母4隻、航空機補修空母2隻、護衛空母9隻、戦艦4隻、巡洋艦10隻、駆逐艦35隻が加わった。輸送艦でも戦車揚陸艦だけで555隻、合計は約2,900隻にもなったが[26]、これは、狭いドーバー海峡を渡るためだけにかき集められた、錆びだらけの旧式の貨客船や、ずんぐりした曳舟、平底の上陸用舟艇などの小舟まで数えて約4,000隻の陣容としているノルマンディー上陸作戦[32]を実質的には遥かに上回る、史上最大の艦隊となる予定であった。

装備される兵器も最新型が準備された。連合国側の軍事技術は大戦期間中に加速度的に進化してきたが、ダウンフォール作戦にその進化した兵器が大量投入される予定であった。それも単純な進化型ではなく、頑強に抵抗してきた日本軍に対抗するため独自進化した“対日特殊進化兵器”が多数準備された[33]。艦載機は従来のレシプロ機の完成形となる「F8Fベアキャット」の他に、一度射出されたらまともな迎撃が困難で「これまでに遭遇したもっとも手に負えない攻撃目標」とアメリカ海軍が評していた特攻兵器「桜花」に対抗するため、開発や配備が急がれた「FH-1 ファントム」や「ロッキードP-80シューティングスター」のジェット戦闘機[34]。これまでの日本軍との戦いの戦訓から、艦上機の爆撃機と攻撃機を一本化し、より打撃力を高めた「A-1 スカイレイダー」などの航空機の他、それらの航空機を運用できる大きなサイズと、また前級の「エセックス級航空母艦」の飛行甲板が木材と薄い鋼板であったため特攻機によって度々甚大な損害を被っていたことから、飛行甲板を89mmの装甲板として防御力を高めた「ミッドウェイ級航空母艦」も投入される予定であった[33]。

地上兵器も、河川三角地や田畑といった軟弱地盤の多い日本本土で、重砲を容易に移動するための「M40 155mm自走加農砲ビッグショット」などの自走砲、沖縄戦で「M4シャーマン」を多数撃破した日本軍の対戦車肉薄攻撃に、その重装甲で対抗可能な「M26パーシング」[33]、また、沖縄戦にも投入され活躍した、日本の山岳地帯でも人力で容易に運搬可能な重量で、なおかつ砲撃の反動が少ないM18 57mm無反動砲、M20 75mm無反動砲、などの無反動砲[35]、他にもグライフ作戦で活躍したオットー・スコルツェニー親衛隊中佐率いる特殊部隊第150SS装甲旅団を壊滅させ、スコルツェニーにも重傷を負わせた近接信管付きの重砲弾[36]、他にもエレクトロニクス技術を結集した暗視スコープ付きの狙撃銃や対砲兵の音波探知機なども投入される予定であった[35]。

新兵器の投入に加えて、硫黄島の戦いや沖縄戦でアメリカ軍を徹底的に苦しめた日本軍の地下要塞と洞窟陣地対策も強化された。工兵隊に破壊専門班が編成され、破壊技術が研究されたが、洞窟陣地の攻略法として、まずは燐の手榴弾を投げ込んで日本兵の視力を奪ったのち、遅延式の雷管がついたカバン型の爆発物を投げ込むこととしたが、雷管は本物に加えてダミーの雷管もつけた。これは洞窟内の日本兵が雷管を引き抜こうとした際に、どちらが本物が迷っている間に爆発するように考えられたものであった。また、地下要塞対策としては、地上から地中にある日本軍地下陣地まで達するパイプを埋め込み、そのパイプから地下要塞内にガソリンを注ぎ込み、また日本軍が空けている換気用導管を見つけ出して、そこには航空機用爆弾を押し込んで塞いでしまい、タイミングを見てパイプから洞窟内のガソリンに向けて種火を投げ込み、洞窟内に火災が起こって日本兵が混乱しているときに航空機用爆弾を爆発させて一網打尽にする計画であった。アメリカ兵はこの地下要塞、洞窟陣地対策の訓練を徹底して行った[37]。

これらの新兵器や新戦術に加えて、予想される頑強な日本軍の抵抗への対抗措置とアメリカ軍兵士の人命重視のために、化学兵器生物兵器の使用に加えて、マンハッタン計画で開発中の原子爆弾の使用が前向きに検討されていた。(詳細は#化学兵器・生物兵器の使用計画と#原子爆弾の使用計画参照)

作戦の展開については、相応の損害は覚悟していたものの、比較的楽観視されていた。その楽観的な見通しはマッカーサーとその幕僚らによる日本軍戦力の分析に基づくものであったが、アメリカは日本側の暗号を解読しており、マジックやウルトラと称された日本軍の極秘情報によれば、九州には続々と日本軍の増援が送られていた。しかし、自分の経験や勘を重視するマッカーサーは、マジックやウルトラを嫌悪しておりその情報をなかなか受け入れようとはしなかった[38]。しかし、1945年7月になると、九州の日本軍の戦力増強は疑いのない事実となっており、マッカーサーも認めざるを得なくなり、楽観的な見通しが大きく見直されることとなった(詳細は#アメリカ陸軍参照)。アメリカ軍はこれまでの上陸作戦で、従来から戦略の定法とされている「攻撃3:防御1」以上の戦力差を堅持してきたが、ここで初めて「攻撃5:防御8」と単純な兵力数では劣勢な作戦となってしまった。アメリカ軍はサイパンの戦いの上陸時に、全上陸兵員の10%にあたる2,000人が死傷するという甚大な損失を被ったが[39]、これは、ノルマンディ上陸作戦最大の激戦地となったオマハ・ビーチ『ブラッディオマハ』の死傷率を上回っていた[40]。しかし、オリンピック作戦においては吹上浜に上陸する第5海兵上陸軍団と、宮崎海岸に上陸する第1軍団は、サイパン上陸時にアメリカ軍が戦った時より3倍以上も優勢な日本軍守備隊と相まみえることとなった[41]。

日本軍とアメリカ軍の火力差は大きく、単純にこの兵力比が作戦の勝敗に直結するものではないが、アメリカ軍が九州の日本軍を撃破するために十分に戦闘力を集中できたのかは議論が分かれているところである。表面上は大量の兵員を揃えているように見えるが、師団の兵力を個別に検証すると、オリンピック作戦に割り当てられたアメリカ軍11個師団のうち8個師団は、フィリピン作戦に、1個師団は沖縄戦に従軍しておりいずれも大きな人的損害を被っていた。無事であった兵士も多くが激戦により心身ともに疲労しており、特に1/3の兵員は3年間も海外に派遣されたままにもかかわらず、休息もろくにとっていないため疲労困憊の状態にあった。また、兵員の死傷によって生じた欠員の補充も遅々として進んでおらず、師団の戦闘力は想定をかなり下回っていた[42]。

それに対して日本軍は、これまでの島嶼攻略戦において本土に戦場が近づき補給線が短くなるたびに戦闘力が強化されてきた[43]。そして、九州の日本軍守備隊は、これまでの島嶼防衛隊とは比較にならない装備を有し、さらに本土防衛のため狂信的な勇気を吹き込まれていたため、どれだけの頑強さを示すのかは全く予想がつかなかった[44]。戦後になってオーストラリア国防軍士官学校教官のR・L・バーナード准将とジム・アンダーウッド中佐は、オリンピック作戦での日本とアメリカの戦力を詳細に調査したのち、オリンピック作戦の見通しについて以下の様に評している[45]。

第6軍が相当の増援兵力なしに、その任務を完遂するのに足る戦闘力を発揮することができたかどうか疑わしい。

オリンピック作戦でのこの増援兵力や人的、物的資源の追加消耗はコロネット作戦に損害を与えたことだろう。

第6軍はおそらく足場を獲得維持しただろうが、その後の戦闘で兵士と資材とを途方もなく消耗して、戦争終結を何か月も遅らせることになっていただろう。

日本軍が、まだそんなに立派な状態にあったとは、自分は本当に認識していなかった。

欺瞞作戦

編集オリンピック作戦を支援するため、兵力誘導する目的で「パステル作戦 (Pastel)」が計画されていた。パステル作戦は、連合国軍の作戦目標が日本が占領下に置いていた中華民国上海や高知県に上陸するものと見せかけ、日本軍の兵力をそちらへ誘導させるものであった。

また、直前の陽動作戦として、10月23日~30日に、アメリカ軍第9軍団(8万人)が高知県沖でもって、陽動上陸行動を行うことや、イギリス本土の爆撃機軍団やイギリス領インド帝国から引き抜かれた対日戦用に航続距離を伸ばしたアブロ・ランカスターが連邦爆撃機派遣団である「タイガー・フォース」の主力爆撃機として沖縄から出撃する予定であった。

一方中国軍も10月の後半に中国大陸での全面攻勢を計画していた。

コロネット作戦

編集同作戦は後に最終調整が行われず複数の作戦計画が存在していた。各案に共通するのはオリンピック作戦で得られた九州南部の航空基地を利用し、関東地方へ上陸する点であり、上陸予定日は『Yデー』と呼ばれ、1946年3月1日が予定されていた。コロネット作戦は洋上予備も含めると25個師団が参加する作戦であり、対日作戦で最大の上陸作戦となる予定であった。上陸地点は相模湾の湘南海岸(相模川沿いを中心に北進し、現相模原市・町田市域辺りより進路を東京都区部へ進行する計画予定)と九十九里浜から鹿島灘沿岸にかけての砂浜海岸が設定され、関東平野にて日本軍主力(36A)を挟撃、包囲殲滅し、尚且つ敵首都東京を陥落させ戦争を終結させる計画であった。また、万が一日本が降伏しない場合は、爾後作戦の為の占拠すべき拠点が指定されていた。相模湾には第8軍、九十九里浜には第1軍が割り当てられていた。この内主力は相模湾に上陸する第8軍でYデイ初日に投入される兵力は後方支援要員も含めて301,104人と、九十九里浜に上陸する第1軍の241,326人を上回っていた[46]。(なお、関東平野に存在する日本軍の師団数を、兵站上の問題から多くて12個と見ていたが、実際には22個師団、多数の独立混成旅団や戦車旅団が存在していた *千葉県の歴史 資料編近現代史2)

アメリカ軍が主力を相模湾に置いたのは東京までの距離が近いというほか、九十九里浜は海岸線が長く一見は上陸に適しているように見えるが、太平洋の外洋に面しているのに荒波を緩衝するような地形がほとんどなく、普段でも波が高いため上陸には困難が伴うという判断がされたためであった。これは、先の硫黄島の戦いの際の二ツ根浜上陸の経験から、環礁などで外洋の荒波が緩和されない海岸線の上陸は非常に困難を伴うという実体験に基づくものであった。また上陸に成功しても、東京に至るまでには江戸川と荒川を渡河しなければならず、特に先にあたる江戸川においては空襲である程度焼失したとはいえ東京外縁の住宅地が広がっており、上陸軍は渡河しながらの市街戦を戦わねばならず、困難な事態に直面する可能性が大きいというのも、相模湾を主戦場にするという判断に繋がった[46]。また相模湾近辺には厚木基地などの重要な軍事拠点が多数存在していることと、また交通の要衝で、日本西部からの増援の経路になる可能性が高く、日本軍の防備が最も堅固であるはずという分析もあって相模湾が重視されることとなった[47]。

マッカーサーは「上陸部隊の直接指揮に当たり、本土での集団作戦を指導する」と明言しており、上陸作戦では最高司令官自ら部隊を直卒するつもりであった。マッカーサーに率いられる戦力は、アメリカ軍の後方支援部隊を含まない戦闘人員のみで575,000人にもなり、これはかつて行われたどんな作戦をもしのぐ兵力であった。上陸に先立っては、Y -180、つまり上陸半年前から在日航空兵力の撃滅が行われ、上陸船団の脅威である特攻戦力を削る計画であった。(尚、日本側はこの航空撃滅戦に積極的に乗らず、敵が大型爆撃機のみなど勝機のある場合のみ出撃許可を出すなどして、航空兵力の温存に努め終戦時にもそれなりの数の航空機を保有していた)また、上陸地点にはY-10 つまり10日に渡る艦砲射撃が海岸の防御陣地に叩き込まみ、攻略船団の脅威となるであろうものを排除する計画であった。因みに、激戦で知られる硫黄島の戦いでは3日間の艦砲射撃が行われたが、109師団(を基幹とする小笠原兵団は秘匿された地下陣地に篭っており、殆ど損害はなかった。艦砲射撃を加える艦船は、史上最大であったオリンピック作戦の艦艇数を更に上回る規模で、空爆はこれまで日本本土爆撃を行ってきた太平洋戦略空軍(司令官カール・スパーツ大将・カーチス・ルメイ中将)指揮下の第20空軍(司令官ネーサン・ファラガット・トワイニング少将)「B-29」1,000機以上に加えて、ドイツ本土を瓦礫の山にした第8空軍(司令官ジミー・ドーリットル少将)も「B-17 フライングフォートレス」を「B-29」に機種転換して加わり、さらに極東空軍(司令官ジョージ・ケニー中将)の「B-24 リベレーター」と新型機「B-32 ドミネーター」も加わる予定であった。他にもアメリカ海軍とイギリス海軍の艦載機に海兵隊の航空隊も加わり[48]、その総数は6,000機以上で[49]、投下される爆弾は、1945年9月~12月までが10万トン、1946年1月~2月が17万トン、そして上陸予定の3月には22万トンと1年も経過しない間に、第二次世界大戦中に連合軍がドイツ本土に投下した爆弾の総量を上回る量の爆弾の投下が予定されており、もはや上陸前に、軍事的価値があるターゲットは全て叩き終わっているものと思われた[48]。

オリンピック作戦では地形的制約によって戦車の十分な運用ができなかったが、関東平野では大規模な運用が可能と判断された。そのため、これまで太平洋戦域では最大規模の機甲部隊が投入される計画であった。海岸沿いには要塞群が強固に構築されていることが予想されたため、それを砲撃で打ち砕くために大量の自走砲の投入も計画された。自走砲の中にはアメリカ軍が保有する最大規模の巨砲「M1 240mm榴弾砲」を「M26パーシング」の車体に搭載した「T92 240mm自走榴弾砲」もあった。この巨砲は、厚さ1.5 mの強化コンクリートを貫通する絶大な威力を持ち、「T92 240mm自走榴弾砲」はその巨弾を2分に1発砲撃できた。アメリカ軍はコロネット作戦のため、この自走砲を210輌も発注し、既にアメリカ国内ではこの自走砲を運用する第784機甲野砲大隊が編成されて、イタリア戦線やノルマンディーでの戦闘を経験した熟練の戦車兵が配属されて訓練を積んでいた[50]。一方で日本軍も、戦車第1師団、戦車第4師団の2個戦車師団が、反撃戦力として関東平野に配置されており、太平洋戦争ではかつてなかった大戦車戦が行われる可能性もあった[51]。

マッカーサーはこの太平洋戦争の締めくくりとも言える戦いを、なるべくアメリカ軍単独で行いたいと考えており、上陸日の『Yデー』に相模湾と九十九里浜に上陸するのはアメリカ人のみとしていた。他の連合軍となる英連邦第10軍 (司令官サー・チャールズ・F・ナイトリー中将)のイギリス第3歩兵師団、カナダ第6歩兵師団、オーストラリア第10歩兵師団については、「日本本土の心臓部がアメリカ軍の手に墜ちたあとでも、日本がまだ抵抗を続ける場合には投入されるだろう」と考えていた[52]。

マッカーサーに率いられた上陸部隊は、東京湾を真ん中に挟んで、東の九十九里浜と西の相模湾から「日本本土の心臓部」である東京を目指して進撃、相模湾から上陸した部隊の一部がそのまま北上し、熊谷から古河まで伸びる線まで前進して、日本軍の増援を食い止めている間に[52]、東西から「日本本土の心臓部」東京をあたかも万力のように左右から挟み潰してしまおうという計画であった[53]。しかし、日本側も水際撃滅が失敗した場合は、東京の防衛を強化するはずであり、上陸前の砲爆撃で灰燼に帰しているはずの帝都を死守するため、日本軍兵士は瓦礫の中でも死に物狂いで戦い、くすぶり続ける瓦礫の山の中で両軍の夥しい血が流されることは確実視されていた。また、一般市民も槍や包丁を手に取って、見つけられる限りのアメリカ兵を殺害するように求められており、ヨーロッパ戦線における最後の戦いとなったベルリンの戦いより凄惨な戦闘になることも懸念された[54]。

しかし、アメリカ軍はたとえ「日本本土の心臓部」の東京を占領したとしても、ドイツ軍がベルリンの戦いで崩壊したようにはいかないと考えており、戦争の終着点を見いだせていなかった[55]。また、アメリカ軍内の事情も戦争の見通しを暗くさせており、アメリカ軍は「ポイント制度」という制度によって、一定期間戦場にいて戦功を積み重ねれば帰国して軍を除隊できるという制度があったが、ヨーロッパ戦線や太平洋戦線に従軍している兵士の多くがその「ポイント」が規定に達しており、帰国して除隊できる権利を取得していた。しかし、アメリカ軍はその戦場に滞在しなければいけない期間を後出しで少しづつ延長し容易に帰国を許していなかったが、それも限界に達しており順次除隊を容認せざるを得なくなっていた。ある師団においては、コロネット作戦が開始される頃には25,000人の兵員のうちで40%以上の11,600人の将兵が除隊する予定であったが、除隊する将兵の殆どが実戦経験が深い熟練兵や下士官であって、その補充は訓練が十分でない新兵で行われる予定であった。従って関東では実戦経験のない大量の新兵が戦うという事態が予想されており、不慣れな戦闘で多大な損害が見込まれていた。そして、新兵中心のアメリカ軍の死傷者を少しでも減少させる手段として、オリンピック作戦より大規模な大量破壊兵器の使用も計画されていた[56]。

化学兵器・生物兵器の使用計画

編集第一次世界大戦で毒ガス戦を経験したアメリカ軍は戦後も化学兵器の研究と生産を継続していた。しかし、化学兵器に充てられた予算は少なく、1941年時点では500トンの備蓄しかなかったが、これは第一次世界大戦でアメリカ軍が1日に使用した量にも満たないものであった[57]。太平洋戦争が開戦すると、アメリカ陸軍はドイツ軍と日本軍が生物化学兵器の研究を進めているという情報からその対抗策として、研究を強化しており、1942年9月には「生物戦研究部」(指揮官:ウィリアム・N・ポーター少将)を立ち上げている[58]。化学兵器の予算は30倍に増やされ、エッジウッド陸軍兵器工廠を中心として大量の毒ガスが生産された。実験施設も各地に設営され、あらゆる種類の毒ガスが研究されたが、対日戦使用のために、より熱帯性の条件が備わったフロリダ州ブッシュネルとパナマサンホセ島に実験施設が設置され、さらに国外にもオーストラリアクイーンズランド州ブルック島にもアメリカ軍の毒ガス実験施設が設置された[59]。

実験施設には志願により、約65,000人もの軍関係者が集められ、ガスマスクや防護服などを着用させて、ガスが充満した部屋内に最長1時間入れるなどの人体実験が繰り返し行われた。志願者は実験前後に入念な健康診断を受診したが、それでも中毒者は後を絶たず、多数の軍関係者が病院に収容された。日本軍に対する化学兵器の使用が本格的に検討されるようになったのは、1943年11月のタラワの戦いでアメリカ軍海兵隊が多大な損害を被ってからであった。ポーターは「毒ガスを適正に使用すれば、太平洋戦争を早期に終結させ、多くのアメリカ人の損失を防げるであろう」と積極的な化学兵器の使用を提案している。アメリカ陸軍参謀総長ジョージ・マーシャルも「我々が即座に使え、アメリカ人の生命の損失が間違いなく低減され、物理的に戦争終結を早めるもので、我々がこれまで使用していない唯一の兵器は毒ガスである」とも述べていた[60]。そのため、対日戦使用を見据えて、日系二世兵士の志願者も募り、毒ガスがアジア人に対して白色人種と異なる効果があるのか?との実験も行われたが、相違は何も認められなかった[61]。

毒ガスの実験・研究が進んでいくのと並行して、毒ガス兵器も驚異的なスピードで生産され、1945年までには550万発の毒ガス砲弾、100万発の毒ガス爆弾、10万以上の航空機による毒ガス散布タンクが生産されていた[62]。また、従来の毒ガス兵器に加えて新たな兵器も開発されており、中には、ガラス瓶をシアン化水素で満たし、敵戦車や敵兵の籠る塹壕に投げ入れるといった毒ガス手榴弾や、容量1ガロンの金属製の缶にマスタードガスを入れ、導火線や電子信管を取り付けて、一定の時間が経過したら毒ガスが噴出して周囲一帯を汚染するいったマスタードガス地雷も開発された。毒ガス手榴弾は輸送時の危険性が大きいことや、都合よくガラス容器が割れるかも未知数であったため大量生産されることはなかったが、マスタードガス地雷は製造が容易であったことから、容器だけで200万個が製造され、更にダウンフォール作戦を見据えて、1945年4月迄までには太平洋各地の貯蔵庫にマスタードガスを装填したマスタードガス地雷が43,000発も貯蔵されていた[63]。

やがて、日本本土空襲が開始されると、アメリカ軍は、東京市に効果的に化学兵器を散布するための詳細な研究を行っており、散布する季節や気象条件を初めとして散布するガスの検討を行い、マスタードガス・ホスゲンなどが候補に挙がっていた[64]。また、ナチス・ドイツが降伏すると、アメリカ軍はナチス・ドイツが開発を進めていたサリンなどの毒ガスなどの製法を接収し、対日戦で使用する毒ガスの候補に入れていた[65]。

また生物兵器の研究も行われた。ポーターは学会への協力を求めて、ハーバード大学やウィスコンシン大学の学者と細菌研究に関する契約を締結した。1943年に入って「生物戦研究部」はキャンプ・デトリックの研究施設と、ミシシッピ州のホーン島と[58]、ダグウェイ実験場に隣接した丘陵地グラナイト・ピークに試験場を設置し、大学からの報告書をもとにして研究を開始した。しかし、ホーン島の試験場は本土に向かって風が吹いていることから危険性が高いことが判明し、主要な実験場はダグウェイ実験場となった[66][注釈 1]。試験工場では、ボツリヌス毒素をかなりの規模で製造しており、製造の過程で乾燥した粉末よりは液体に浮かべ微粒子として使用した方が、より効果が高いことが判明した。また炭疽菌については乾燥粉末か、スラリーとして散布する技術も確立した[58]。当初はこれらの研究はアメリカ陸軍によるものあったが、のちにアメリカ海軍も協力することになり、2つの実験施設と1つに生産工場で約4,000人の軍関係者が従事していたが、うち1/4がアメリカ海軍関係者だった。海軍はペスト菌の兵器としての可能性を追求していたが、主に研究された細菌は毒性の高いボツリヌス菌と炭疽菌となった。デトリックでの研究は極秘事項とされ、研究施設周辺の住民にも知らされることはなかったが、施設外での感染事故が多発し、約250件の病原菌感染事故が発生しうち60件が施設からの感染が原因と特定された。幸運にも感染事故による死亡者は出なかったが、万が一のため施設で業務に従事する者は「埋葬に関する同意書」に署名させられた[66]。

1944年1月には陸軍長官スティムソンから「細菌兵器に関する研究、予備的生産計画の実施」が命じられ、ポーターはこれまでの研究結果を踏まえて、細菌毒素生産工場をアラバマ州のハンツビルに建設するように進言した。この工場の生産能力は月産約280トンとされ、これは炭疽菌爆弾であれば100万発、ボツリヌス菌爆弾であれば22万発に当たる量であった[67]。この進言はアメリカ陸軍需品科司令官ブリーホン・ソマベル少将に採り上げられ「日本本土に対する我が軍の進攻が指示されているなかで、この細菌毒素製造により、アメリカは生化学薬剤の補給にかんして、有利な立場に立つことだろう」と承認された。イギリス軍も同様に生物兵器の研究を行っており、アメリカ軍のこの動きを知って両軍の中で活発な情報交換も行われている[68]。ハンツビルの他にも、インディアナ州・テレホートにヴィゴ軍需工場内に生物兵器工場が建設された。ヴィゴでは主に炭疽菌爆弾が製造される計画で、まずは月50万発の製造が計画されたが、オリンピック作戦計画が進むと、上陸までには100万発の増産が可能になり、その後のコロネット作戦のときにはその2~3倍まで生産能力が高まる予定であった[69]。

それでも、日中戦争で生物化学兵器を使用した日本軍がアメリカ軍相手には生物化学兵器を使用しなかったので、アメリカ軍も使用することはなかった。しかし、アメリカ陸軍の化学戦責任者のポーターは、日本軍が中国軍に毒ガスを使用したため「日本軍は毒ガスの報復的使用権を既にアメリカに渡してしまった」と早急な使用を主張し続け、海軍の チェスター・ニミッツ元帥や第5艦隊司令スプルーアンスも、栗林忠道中将率いる硫黄島守備隊が、硫黄島に強固な要塞を構築していることを掴むと、毒ガスの使用の許可を求めている[70]。陸海軍有力者から相次いだ生物化学兵器使用の進言に対しては、フランクリン・ルーズベルト大統領に強い影響力を有したウィリアム・リーヒ合衆国陸海軍最高司令官(大統領)付参謀長 (Chief of Staff to the Commander in Chief, U.S. Army and Navy, the President of the United States) が「化学兵器や生物兵器の使用はキリスト教の倫理にも、一般に認められている戦争のあらゆる法律に背いていることになり、また我々が使用すれば敵も使用する」と主張しており、ルーズベルトも「日本軍がこの種の非人道的な戦争(中国軍に化学兵器を使用したこと)を続けるなら、アメリカ軍は毒ガスで報復するだろう」と警告するなど、アメリカ軍の使用方針はあくまでも日本軍が使用した場合の報復的なものに限るとの決定を行った[71]。

その後、硫黄島の戦いや沖縄戦でアメリカ軍が甚大な損害を被ると、背に腹は代えられぬとして、アメリカ軍の損害を減らすために、積極的な生物化学兵器の使用の主張が強まった。沖縄戦では、アメリカ陸軍第10軍を指揮したサイモン・B・バックナー・ジュニア中将が戦死するほどの苦戦となったが、その後任のジョセフ・スティルウェル中将は、「毒ガスの使用が考慮に入れられるべきです。攻撃を軍事目標に限定すれば、民間人への使用という不名誉は回避できます」と主張していた[72]。アメリカ統合参謀本部は、生物化学兵器の使用を世論に認めさせるため、マスコミと協力して世論づくりをしていたことを記録した極秘資料が情報公開により明らかになっている[73]。当局の世論工作もあって、シカゴ・トリビューンは「彼ら(日本軍)をガスで片付けろ」という社説を紙上に掲載したが、「毒ガスを非人道的とする非難は誤りでもあるし、的外れでもある」「ガスの使用は数多くのアメリカ国民の命を救うと同時に、日本人の命もある程度は救う可能性がある」などと、アメリカ国民に生物化学兵器使用の罪悪感を軽減させるような主張をしていた[72]。

アメリカ軍はオリンピック作戦準備として、オーストラリアとハワイに生物化学兵器を貯蔵する大きな倉庫を大量に建設し、太平洋上の島々にも小規模な貯蔵施設が設置した。やがてルソン島と沖縄を攻略したアメリカ軍は、生物化学兵器7,500トンをルソン島に、16,000トンを沖縄に貯蔵する計画を立てた。そしてオリンピック作戦が開始されると、8,500トンの生物化学兵器を積載した輸送艦をマニラ湾に待機させて、いつでも前線に送り込めるようにする予定であった[74]。実戦部隊での準備も着々と進んでおり、上記のスティルウェルの毒ガス使用提案に対して、アメリカ陸軍航空軍司令官アーノルドは「対日戦での毒ガス使用について考慮が払われつつある。化学戦部を有するアメリカ陸軍航空軍は、航空機によるガスに戦略的および戦術的使用の両者について、検討を続けている」と答えており、実際に貯蔵中の毒ガスはいつでも簡単に使用できる状態となっていた。これはアメリカ海軍も同様であり、毒ガスの使用が許可されれば、全爆撃作戦の20%を毒ガス爆弾の投下とし、毒ガス爆弾6万発以上を常に前線に供給できるような体制を整える計画であったが、これは戦闘60日分の備蓄にあたるものであった[75]。航空機による散布だけではなく、地上部隊においても「日本の洞窟要塞を掃討する」ための「毒ガスの攻撃的使用」の訓練が進んでいた。このアメリカ軍の方針について、前大統領のルーズベルトは「毒ガス使用は報復の場合に限る」と明言していたが、トルーマンはそれを否定し「毒ガスの攻撃的使用」を黙認していた[56]。

また、アメリカ軍は日本の農産物に対する有毒兵器の使用も計画していた。1942年にメリーランド州ベルツビルにあるアメリカ合衆国農務省研究本部でアメリカ陸軍の要請により日本の特定の農産物を枯れ死にさせる生物兵器となる細菌の研究が開始された。しかし、日本の主要な農産物である米やサツマイモなどは細菌に対して極めて抵抗力が強いことが判明したので、細菌ではなく化学物質の散布を行うこととなり、実際に日本の耕作地帯にB-29で原油と廃油を散布したが効果はなかった。さらに検討が進められて、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸を農作物の灌漑用水に散布する計画も進められた[74]。2,4-ジクロロフェノキシ酢酸は、B-29で編成された第1010爆撃隊によって主に四国と本州南部の水田に散布される計画で、その量は約1,645トンとされた。そしてこの作戦によって、1945年9月までに日本の水稲作付面積の10%の水田を破壊できると試算していたが、この計画は拡大されて、期間を1946年4月まで延長する代わりに水田の30%を破壊すると修正された。終戦直前にこの農作物破壊実験がオーストラリアで行われることとなり、アメリカから農学の専門家が派遣された。アメリカのマスコミも毒ガスと同様にアメリカ国民への世論工作に手を貸しており、1945年6月号のタイム誌に以下の様な記事が掲載された[76]。

日本が行っている総力戦は、さきのナチス・ドイツやいかなる近代的軍事大国のそれよりはるかに総力的である。総力戦では敵を全面的敗北に追い込まなければならない。ということは、あらゆる日本の資源、日本人の男、女、子供で構成される戦力が破壊されなければならないということである

原子爆弾の使用計画

編集生物化学兵器に加えて、陸軍参謀総長ジョージ・マーシャル元帥は、マンハッタン計画によって完成間近であった原子爆弾をダウンフォール作戦において戦術使用するつもりであり「不十分な装備しかしていない兵力でも、上陸部隊に恐るべき損失を引き起こせる。日本人は依然として狂暴であり、我が方には、彼らを一人残らず抹殺する必要があった。そこで、我々は考えた。原爆は防御としても上陸準備を整えるにしても最適な兵器ではないか」と述べている[77]。マンハッタン計画の責任者レズリー・グローヴス少将の副官であったケネス・ニコルス准将によれば、そのまま戦争が続いた場合、「ガジェット」「リトルボーイ」「ファットマン」の3発に加えて、1945年9月までにさらに3発、そしてその後は月産7発の生産が可能となり「マッカーサー将軍の侵攻の兵器リストには数発の原爆も載っていただろう」「実際に上陸が行われていたなら、我々は将兵支援用として、原爆を15発供給していたかも知れない」と述べている[78]。

しかし、ダウンフォール作戦計画の策定にあたって、公式には原爆使用に関する言及は全くなかった。これは簡単な話で、国家機密であったマンハッタン計画を知っている者が作戦計画者に殆どいなかったからである。最高司令官のマッカーサーですら原爆のことを知らされたのはトリニティ実験成功の10日後であり、他の殆どの作戦関係者も同様であったが[79]、海軍のニミッツだけは1945年2月の時点で概要を掴んでいた。これは、日本本土に投下する原子爆弾の燃料となるウラン235やその他資材を海軍艦艇によってマリアナ諸島まで運搬する必要があったため、事前に知らされていたものであったが、国家機密でもありニミッツが作戦関係者に他言することはなかった。この特殊任務は重巡洋艦「インディアナポリス」が行ったが、運搬任務完了後に日本海軍の潜水艦「伊号第五十八潜水艦」(回天特別攻撃隊・多聞隊、艦長:橋本以行少佐)に魚雷で撃沈された[80]。

従って、生物化学兵器と異なり、原爆使用が作戦当事者によって具体的に検討されたことはなかったが、マンハッタン計画を知っていた関係者や後日知った関係者からは作戦使用について様々な発言が上がっており以下列挙する[81]。

マンハッタン計画の責任者レズリー・グローヴスとロスアラモス国立研究所所長ロバート・オッペンハイマー

グローヴス「対日侵攻を実施した場合、塹壕に隠れている敵と対決する将兵を助けるために、何か役に立ちそうな兵器は開発できるか?」

オッペンハイマー「ファットマンならたぶん戦術使用に改造できる」

グローヴス

「爆心地から800フィート以内で塹壕に入っている兵士は死亡するだろうが、1マイル離れた洞窟にいる兵士はおそらく無傷で這い出てくる」

「アメリカ兵は保護眼鏡を必要とし、爆心地から少なくとも6マイルは離れておくべきだ」

「戦場の1,800フィート上空で原子爆弾がさく裂すれば、アメリカ兵と戦車は直ちにその地域を抜けて進撃できる。その場合は車輛が望ましいが、必要な場合は徒歩でも構わない」

陸軍参謀総長ジョージ・マーシャル

「オリンピック作戦では3個軍団をそれぞれ3発ずつの原子爆弾で支援する。まずは上陸前に、それぞれの軍団に割り当てられた沿岸部に1発ずつ落とし、浜辺から内陸に入った地点に集結している日本軍を標的に2度目の原爆を落とし、北九州から山脈を通過して近づこうとする敵増援部隊に最後の原爆を投下する」

ダウンフォール作戦総司令官(予定)ダグラス・マッカーサー[注釈 2][82]

ロスアラモス国立研究所員の科学者(氏名不明)

「戦場で敵の目を見えなくするために使用できる」

「原爆を搭載した航空機に付き添う他の航空機が、強力な光やサイレンで敵の注意を引き付けて、敵の将兵の目を原子爆弾の閃光に向けさせる」

「半径5マイル以内で原子爆弾を直視できたり、視力を保っていられる者は誰もいないだろう」

アメリカ海軍リチャード・コノリー准将

「こんなもの(原子爆弾のこと)を6つもらい、(九州に)将兵が上陸する前に、それぞれの上陸地点の両端に1つずつ置きたい」

どの発言も、友軍兵士への放射能による健康被害を全く考慮していない暴論にも見えるが、当時は放射線障害についてあまり研究が進んでおらず、この後、広島市への原子爆弾投下や長崎市への原子爆弾投下の被爆者の追跡調査した後の1947年の時点においてすら、権威あるとされているブリタニカ百科事典での被爆者への放射能の影響については、「強度のX線に過度にさらされた結果と類似している。この2都市ではいずれも放射能の有害な蓄積は認められなかった」と記述されていたほどであった。この後、被爆者の健康被害の更なる研究・調査と、繰り返し行われた原爆実験によるアメリカ軍関係者の被爆者『アトミック・ソルジャー』の放射線障害などもあって、その深刻さが次第と明らかになっていった[83]。

オリンピック作戦開始前に原爆は完成し、ポツダム会談に臨んだトルーマンの元にトリニティ実験の成功の報がもたらされた。マーシャルら日本本土侵攻推進派は、原爆を日本本土侵攻作戦での戦術使用を考えていたが、陸軍長官ヘンリー・スティムソンら慎重派は日本に最終的な決断を促す一つの手段とみており、慎重派、推進派ともに日本に対する原爆の使用を提唱した[84]。そしてトルーマンはスティムソンらの慎重派の意見を採り上げて、降伏を促す手段として原爆の使用を決定し、8月6日には広島市への原子爆弾投下、8月9日には長崎市への原子爆弾投下が行われた[85]。それでも日本が降伏することはなかったため、推進派のマーシャルは東京大空襲の例を出して「我々は1晩で、10万人の人間を殺害した。だがそれでも、表面的には何の効果も上げなかった」と振り返り「2発の原爆でも日本指導部が降伏に傾かないときは、侵攻は不可避である。それ故、次の使用可能な原爆はダウンフォール上陸を支援するため確保しておくべきだ」と強くダウンフォール作戦の決行と原子爆弾の戦術使用について主張したが、ソ連対日参戦と昭和天皇の聖断によって日本は降伏し、3発目の原子爆弾が投下されることはなかった[78]。

指揮権問題

編集太平洋戦線は大規模な水陸両用作戦を連続して行う必要があることから、陸軍が中心となるヨーロッパ戦線とは異なり陸海空3軍の緊密な連携が必要であった。そのため、陸軍のドワイト・D・アイゼンハワー元帥が、連合国遠征軍最高司令官(Supreme Commander, Allied Expeditionary Force、略称:SCAEF)として一元統括したヨーロッパ戦線と異なり、太平洋戦線は、陸軍のマッカーサーが南西太平洋方面の連合軍を指揮する南西太平洋方面最高司令官(Supreme Commander of Allied Forces in the Southwest Pacific Area 略称:SWPA)、海軍のチェスター・ニミッツ元帥が太平洋中央の連合軍を指揮するアメリカ太平洋艦隊司令長官兼太平洋戦域最高司令官(Commander in Chief, United States Pacific Fleet and Commander in Chief, Pacific Ocean Areas. 略称:CINCPAC-CINCPOA)として二元統括していた。両司令部は作戦区域を分割して担当しており、日本本土は従来の作戦区域からすれば、ニミッツの太平洋戦域最高司令部が担当であったが、マッカーサーはこれを不満に思っており「我々は現在、人為的な区分境界線及び指揮機構によって、極めて不利な状況下にあるので、対日戦争の究極の成功は、もっとも重大な危機にある」という意見書をアメリカ陸軍参謀総長に送っている[86]。しかし、フランクリン・ルーズベルト大統領の下では、その指揮権問題は棚上げされており、1945年に入ってからはマッカーサーとニミッツの間の軋轢やライバル意識は悪化していく一方であった[87]。

しかし1945年4月12日にルーズベルトが死去すると、マッカーサーは要望をエスカレートさせた。マッカーサーは海軍に対して日本本土進攻では海上援護任務のみを行い、マッカーサーに空陸全戦力の指揮権を与えるように要求してきた。ルーズベルトの死の翌日である4月13日に副官のリチャード・サザランド中将をニミッツがいるグアム島に派遣し、マッカーサーの指揮下にあった第7艦隊はニミッツに返すので、その代わりとして、沖縄戦が終わればニミッツの指揮下にある全陸上部隊の指揮はマッカーサーが引き継ぐと通告した。そしてサザーランドは「いかなる陸軍部隊も(ニミッツ)提督のもとで勤務することは許されないでしょう」と付け加えた[88]。

マッカーサーの提案はアメリカ陸海軍の円満な離婚に等しく[88]、当然、ジェームズ・フォレスタル海軍長官やニミッツは激しく抵抗した。マッカーサーは海軍の頑なな態度を見て「海軍が狙っているのは、戦争が終わったら陸軍に国内の防備をさせて、海軍が海外の良いところを独り占めする気だ」「海軍は陸軍の手を借りずに日本に勝とうとしている」などと疑っていた。結局、この問題はマッカーサーとニミッツが直接協議することとなって、マッカーサーはこの要求を取り下げた[89]。それでも、この問題は解決する見通しは立たず、最後にはトルーマンの裁定をあおがなければならないところまできていた。しかし、海軍贔屓であったルーズベルトに対して、トルーマンは元陸軍軍人でもあり、またマッカーサーがニミッツよりは先任で、国民的人気や名声も圧倒していたことから、最終的には海軍側が譲歩してマッカーサーが作戦の「一義的責任」を負うと決められた。ただし、海軍側の面子を保つため、ニミッツとニミッツが任命する司令官には作戦の水陸両用上陸段階では、独立ではないにしろ、大幅な自由裁量が与えられるという但し書きがつけられることとなった[90]。

ドイツが降伏し、敵がいなくなったヨーロッパ戦線の指揮官らはこぞってマッカーサーにラブコールを送り、ダウンフォール作戦の従軍を希望した。なかでもバルジの戦いなどで戦功を重ねていた第3軍司令官ジョージ・パットン大将などは「師団長に降格してもいいから作戦に参戦させてくれ」と申し出ている。しかし、彼らの上司であるアイゼンハワーと違い部下の活躍を好まなかったマッカーサーは、ヨーロッパ戦線の指揮官たちは階級が高くなりすぎているとパットンらの申し出を断り、第1軍司令官コートニー・ホッジス大将らごく一部を自分の指揮下に置くこととした[91]。ただし、部下を信頼して作戦を各軍団指揮官に一任していたアイゼンハワーと異なり、自分を軍事の天才と自負していたマッカーサーは作戦の細かいところまで介入していたため、ヨーロッパ戦線では軍団指揮官であった将軍らに「1個の部隊指揮官」としてきてほしいと告げていた。アイゼンハワーとウエストポイント陸軍士官学校の同期生で親友の第12軍集団司令官オマール・ブラッドレー大将も太平洋戦線での従軍を希望していたが、マッカーサーの「1個の部隊指揮官」条件発言を聞いたアイゼンハワーが激怒し、ブラッドレーは太平洋戦線行きを諦めざるを得なかった[92]。一方でマッカーサーも、アイゼンハワーへの対抗意識からか、太平洋戦線の自分の部下の指揮官たちがヨーロッパ戦線のアイゼンハワーの部下の指揮官よりは優秀であると匂わせる発言をしたり[92]、「ヨーロッパの戦略は愚かにも敵の最強のところに突っ込んでいった」「北アフリカ戦線に送られたアメリカ軍の戦力を自分に与えられていたら3ヶ月でフィリピンを奪還できた」などと現実を無視した批判を行うなど評価が辛辣で、うまくやっていけるかは疑問符がついていた[93]。

作戦準備

編集1945年に入るとオリンピック作戦の準備行動が開始され、上陸地点となった九州南部への爆撃が本格化した。沖縄に前進基地を確保したアメリカ極東航空軍は日本軍の飛行場を無力化し輸送網と都市を破壊しておくために、枕崎、宮崎、鹿児島など南九州の主要な都市を短期間で焼き払った[94]。とくに鹿児島県はオリンピック作戦の上陸地点として激しい爆撃の対象となり、単なる補給地、背後地、内地ではなくなり「戦場」と化した[95]。アメリカ軍の鹿児島市に対する攻撃は他の地方都市と比較にならない激しさで、8度にわたる空爆によって市街地の93%が焼失し、死者3,329人負傷者4,633人の被害を出した[95]。

『鹿児島市戦災復興誌』では「沖縄戦が峠を越したあとは、南九州における日本空軍の迎撃、及び対空砲撃の機能はほとんど零の状況となり、完全な米空軍の制空圏下に入り、米軍機は自由に飛行、攻撃した。大牟田、熊本、鹿児島、都城などの小都市には照空隊の配備もなく、夜間の焼夷攻撃に対しては無策といってよかった」と苛烈な爆撃の様子が記述されている。これは、大本営が敵本土上陸部隊への全機特攻戦法への航空機確保を優先させて防空戦闘を局限する方針をとったことによるもので[96]、具体的な運用としては、損害が増大する敵小型機(戦闘機)への迎撃は原則抑制したため、B-29への戦闘機による迎撃はB-29に戦闘機の護衛がなく有利な状況の時に限る方針となり、戦闘機の護衛が増えた1945年6月以降は日本軍機の迎撃は極めて低調で、日本軍戦闘機からのB-29の損害は激減している[97]。また、鹿児島県の岩川基地(現曽於市)に配備されていた夜間戦闘機隊「芙蓉部隊」では、特に敵攻撃機の迎撃を制限されていなかったにもかかわらず指揮官美濃部正少佐の方針で[98]、実際にはアメリカ軍に発見されていたのに[99]「敵に岩川基地を発見されないため」などという理由で迎撃を禁止するなど、一部の部隊ではアメリカ軍機迎撃に消極的な姿勢も見られるようになった[98]。

8月になると日本軍が本土決戦用に温存していた航空機を破壊するため約10日間の爆撃作戦が実施され、爆撃機や空母機動部隊の艦載機が全国各地の都市や飛行場、工場を爆撃した。しかし、巧みに隠された日本軍航空機に大きな損害はなく、終戦時においても日本軍の特攻機を含めた航空戦力は17,900機(うち可動機10,700機)であり、アメリカ軍も特攻による多大な損害を想定していた(詳細は#アメリカ海軍で後述)[100]。原爆の投下後も、空襲を含むオリンピック作戦の準備行動は、15日に戦闘中止命令が出る直前まで断続的に続けられた[94]。

作戦中止決定

編集知日派のアメリカ合衆国国務次官ジョセフ・グルーは、双方に甚大な損害をもたらすダウンフォール作戦には反対であり、「天皇制の容認を含む処遇を示せば、日本人は武器を置く」とトルーマンの説得を試みているが、トルーマンは一旦は軍の意見を取り上げて、オリンピック作戦を承認している[101]。グルーの意見は陸軍長官ヘンリー・スティムソンに引き継がれた。スティムソンは何度も日本を訪れたことがあり、そのときの記憶から「(日本本土は)硫黄島や沖縄で見られた最後の望みをかけた防御がやりやすく、戦車による機動戦はフィリピンやドイツより困難」との感想を抱いていたため、1945年7月にポツダム会談に向けて準備中のトルーマンに「我々が実際に侵攻を始めた場合は、ドイツよりさらに苛烈な最後の戦いを覚悟しなければならない。我々はドイツの場合より重大な損失を被ることは間違いないし、一層徹底的に日本を破壊する必要がある」として「日本の現皇室の下での合法的な君主制は排斥しない」という言葉を盛り込んだ「実質的に無条件降伏に等しい申し出を行い」「降伏のための一定の機会を与えてはどうか」と進言している[102]。

この頃になると、オリンピック計画作成時の日本軍戦力分析は過小評価であったことが判明しており[103]、損害の見積が上方修正されていた(#被害予想)。特にドイツ軍との戦いの対比が論じられ、スティムソンの「ドイツ本土よりも戦車の運用が困難」「ドイツとの戦いよりも大損害を覚悟する必要がある」という意見の他にも[102]、ヨーロッパ戦線で連合軍と戦ったドイツ軍は、部隊が崩壊すると大量の兵士が降伏し残りは速やかに敗走するため、連合軍は先を争って急進撃し大勝利を得たのに対し、太平洋戦線で連合軍と戦った日本軍は、退却するにしてもじわじわと退き、さらにドイツ兵とは異なり日本兵はほとんど降伏することがなかったので、連合軍は延々と続く戦いを強いられることとなっていた[104]。そのため、太平洋戦域でのアメリカ軍地上部隊の1日の兵員1,000名に対する平均死傷者は、ヨーロッパ戦域の3.5倍という高い水準となっていた[注釈 3][105]。例えば、大戦末期のヨーロッパ戦線の最大の激戦となったバルジの戦い(1944年12月16日 - 1945年1月25日)において[106]、アメリカ軍は戦死者8,607人から[107]19,000人、捕虜・行方不明者21,144人(うち捕虜が20,000人以上[108][109])に負傷者を加えた75,000人~[110]76,000人[107]~80,000人[111]という甚大な人的損失を被ったが、太平洋戦争の激戦地となった沖縄戦(1945年3月26日 - 9月7日)では、それに匹敵する、死者・行方不明者20,195人[112]、戦傷者55,162人[113]、戦闘ストレス反応患者26,211人という莫大な損失を被っていた[114]。 この沖縄戦での人的損失が日本の抵抗の激しさを示すものであれば、日本本土侵攻にどれほどの犠牲を伴うのかアメリカの指導部内に不安が蔓延することとなった[115]。

沖縄戦での日本軍の激しい抵抗はアメリカ軍に衝撃を与えており、歴史家ジョージ・ファイファーは、オーヴァーロード作戦におけるドイツ軍と比較して「前年の夏にノルマンディを防御した一部のドイツ軍部隊は、極めて多い死傷者にもかかわらず、持ち堪え、逆襲すら行って、連合軍指揮官に強い感銘を与えた。しかし、ドイツ軍の兵器の多くは日本軍のものと違って、対抗する連合軍の兵器より優れていた。暗い見通しに関わらず、優れた戦術と忍耐で戦ったドイツ機甲師団も、沖縄で日本軍が示した離れ業には匹敵できなかった」「このような状況にくじけることなく、多くの死傷者が出るという悲劇にも耐える事ができたのが日本陸軍だけであったろう。驚くべきことは、組織や軍紀が低下せず、これほど長く保持されていたことである」と日本陸軍が夥しい損失にもかかわらず、最後まで組織的な戦闘を継続したと評された[116]。

太平洋戦線における、アメリカ軍の苦戦ぶりと多大な人的損害が、センセーショナルに報じられて、ヨーロッパ戦線でのアメリカ軍の活躍に有頂天となっていたアメリカ国民に衝撃を与えている[117]。特に硫黄島の戦いにおける報道はアメリカ国内世論を沸騰させ、雑誌タイムの「硫黄島の名前はアメリカ史上、アメリカ独立戦争でのバレーフォージ、南北戦争でのゲティスバーグ、今次大戦でのタラワ島と並んで記されるであろう」という報道もあって[118]、アメリカ軍に対して批判が高まって、兵士の親からの批判の投書も殺到し、アメリカ合衆国海軍長官ジェームズ・フォレスタル自らが返信をせざるを得なくなるほどであった[119]。連合国遠征軍最高司令官としてノルマンディ上陸作戦を指揮したドワイト・D・アイゼンハワーも、不毛で狭小な硫黄島と「広く開放的な空間」であったノルマンディ海岸とを比較し、この小さな島に60,000人ものアメリカ海兵隊が上陸して戦闘したことに対して「こんな制約された地形で、(自分は)そんな規模の戦いを思い描くことはできない」と驚愕し、かつての上官であったマッカーサーが硫黄島での大損害を批判していたことにも触れて「彼には(このような戦闘を)なかなか理解できなかったのだろう」と述べている[120]。

これらの大きな損害と被害予測、国内世論がスティムソンら日本本土侵攻慎重派の発言力を後押しすることとなった。トルーマンは「日本本土侵攻では、第2の沖縄が再現されないように望む」と述べ、統合参謀本部のオリンピック作戦にゴーサインを出した。一方で関東上陸作戦コロネットは保留となった。

やがてポツダムで会議に臨んだトルーマンの元にトリニティ実験の成功の報がもたらされた。ポツダム宣言草案には、対日侵攻慎重派スティムソンらが提唱した「天皇制の保障」は明記されていなかったが、トルーマンは外交チャンネルを通じて口頭では天皇制の保障を匂わすことをスティムソンに約束し、慎重派の進言通り、降伏を促す手段として原爆の使用を決定し、日本にポツダム宣言による無条件降伏を迫った[85]。しかし、日本政府がポツダム宣言をいったん“黙殺”したため、8月6日には広島市への原子爆弾投下、8月9日には長崎市への原子爆弾投下が行われ、またソ連の対日参戦もあって、トルーマンらの目論見通り、日本がポツダム宣言を受諾したため、ダウンフォール作戦は中止となった。

日本側の対応

編集日本軍は絶対国防圏の一角であったサイパン島がサイパン島の戦いによって陥落すると、連合軍の侵攻に備えて本土決戦の準備を開始した。しかし日本陸軍の総兵力400万人のうち、日本内地所在兵力は沖縄や小笠原諸島を含めても86万人に過ぎず、早急な戦力増強が求められた[121]。1944年7月時点で内地にあったのは一般の歩兵師団8個、戦車師団1個と高射砲師団に過ぎなかったが、大本営は本土決戦に必要な兵力は40個師団と22個の混成旅団と軍直轄の砲兵部隊など150万人と算定し、外地からの兵力の移送と、根こそぎ動員による新設師団の編成を進めていった[122]。

根こそぎ動員によって、兵員こそ大幅に増強したものの装備の調達に苦慮していた。昭和天皇は1945年6月9日に中国大陸の視察から帰ってきた参謀総長梅津美治郎から「在満洲と在中国の戦力はアメリカ陸軍師団に換算して4個師団程度の戦力しかなく、弾薬も近代戦であれば1会戦分ぐらいしかない」という報告を受け、この報告で昭和天皇は「日本内地の部隊は在満部隊より遙かに戦力が劣ると聞いているのに、在満部隊がその程度の戦力であれば、統帥部のいう本土決戦など成らぬではないか」と認識した。1945年8月時点で日本には65個の師団が存在したが40個師団分の装備と30個師団分の弾薬しか存在しなかった[123]。日本陸軍は乏しい物資を集中するため九州方面に全弾薬の40%を与えており[124]、アメリカ軍主力が上陸すると予想されていた南九州東正面の部隊は2.45会戦分、西正面にも1.2会戦分の弾薬を蓄積していた。日本軍が1会戦以上の弾薬を保有して作戦に臨むことは少なく、南九州の弾薬量は日本軍としては潤沢であったと言える[125]。一方で九州方面の増強を優先した結果として他の方面に配備予定だった装備資源を使い果たすことになった[126]。とくに東京防衛を担う九十九里浜の陣地構築の遅れは政治的にも影響を与え、昭和天皇は「本土決戦本土決戦と云ふけれど一番大事な九十九里浜の防備も出来て居らず、又決戦師団の武装すら不十分にて、之が充実は九月中旬以後となると云ふ。……いつも計画と実行とは伴わない。之でどうして戦争に勝つことが出来るのか」と語りポツダム宣言受諾の意向を示す大きな要因ともなった[127]。

日本軍の戦力配置

編集| 方面軍 | 軍管区 | 軍団数 | 師団数 |

|---|---|---|---|

| 第11方面軍 | 東北軍管区(東北地方) | 1 | 6個歩兵師団 |

| 第12方面軍 | 東部軍管区(関東・甲信越地方) | 4 | 18個歩兵師団、2個戦車師団、1個高射師団 |

| 第13方面軍 | 東海軍管区(東海・北陸地方) | 1 | 6個歩兵師団、1個高射師団 |

| 第15方面軍 | 中部軍管区(関西・中国・四国地方) | 2 | 8個歩兵師団、1個高射師団 |

| 第16方面軍 | 西部軍管区(九州地方) | 3 | 14個歩兵師団、1個高射師団 |

| 兵器名 | 総数 |

|---|---|

| 火砲 (口径40mm以下) | 375,141 |

| 火砲 (口径40–50mm) | 2,606 |

| 火砲 (口径60–79mm) | 4,216 |

| 火砲 (口径80–99mm) | 4,693 |

| 火砲 (口径100mm以上) | 4,742 |

| 火砲 (その他) | 38,262 |

| 重機関銃と軽機関銃 | 178,097–186,680 |

| 拳銃 | 247,125 |

| 小銃と自動小銃 | 2,232,505–2,468,665 |

| その他小火器 | 15,461 |

| 装甲車 | 98 |

| 豆戦車 | 633 |

| 戦車 | 5,286 |

※接収された兵器のみであり、その前に処分や散逸されたものは含まれない。

| 場所 | 戦闘機 | 爆撃機 | 偵察機 | 輸送機 | 練習機 | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本州 | 2,906 | 1,259 | 707 | 1,626 | 2,180 | 284 | 8,962 |

| 四国 | 199 | 31 | 13 | 214 | 142 | 32 | 631 |

| 九州 | 668 | 187 | 153 | 923 | 630 | 76 | 2,637 |

| 北海道 | 101 | 35 | 131 | 151 | 36 | 0 | 454 |

日本軍の戦略

編集対攻略部隊 対機動部隊

日本側としては、対機動部隊攻撃によって勝利を収めようとする海軍と、攻略船団攻撃によって勝利を収めようとする陸軍で相反していた。しかし、これまでの戦訓、機動部隊攻撃に完全な勝利を収めていない(マリアナ沖や、台湾沖により敵機動部隊に対する、通常攻撃による昼間強襲は殆ど戦果を上げる事はできないと言うことが実証された)海軍は陸軍に譲歩し、特攻による対攻略船団を中心として、一部の性能優秀機による機動部隊攻撃と言う形で落ち着いた。この計画は、S20年、1SA(文字符:東方)と2SA(文字符:西方)と同時に設置された、航空総軍(文字符:帥)が陸海軍の航空艦隊、航空軍を併せ、陸海軍の戦力集結及び航空戦の指揮を取る[129]。

先に、性能優秀機が機動部隊攻撃を行うと述べたが、航続距離、巡航速度などの優れる性能優秀機が敵機動部隊に向かうことにより迎撃機を引きつけ、機動部隊に打撃を与える事に成功すれば更に攻略船団への突入成功率も向上するからである。これまでの練習機を特攻に於いても、敵の機動部隊に対する攻撃は殆ど不可能であるが、駆逐艦や輸送船になら突入できた先例がある為である。これにより、陸海軍凡そ17000機の特攻機であっても、可動率6割、奏功率1/6*としても

17000機×6/10×1/6=1700機

が突入に成功し、攻略船団1500隻を充分に洋上撃滅できると計算された。

*この奏功率1/6と云う数値は、大本営は六航軍及び八飛師の奏功率が1/3程と見積もっていた(実際は、1/6程)状況から、さらに奏功率が下がると見積もられていたからである。しかし、これはあくまで大本営の予想した数値であり、米側として「特攻機はレーダーに捕まる高空を飛ぶ必要がなくなる事」「同時多方面からの侵入が容易である事」「機動部隊本隊の防空で手一杯になり、特攻機に対して十分な数の戦闘機を向かわせる事ができなくなる事」等の条件から、沖縄戦よりも奏功率が向上するという見積りもされていた。

また海上、水中特攻では

震洋(20個戦隊、2000隻)基地消耗1/10 ×奏功率1/10で180隻が攻撃に成功するものとされた(南方での震洋の攻撃成功率もそんななものであり、信用できる数値である)

回天、海龍()基地消耗1/10×奏功率1/3

鮫龍()基地消耗1/10×奏功率2/3(大本営の見積もったこの2/3と云う数値は、甘めの見積もりであるという見方が多い)

でもって、攻略船団を撃滅する腹づもりであった。また、万が一撃滅し損なっても洋上で戦力を削がれ、装備の海没させれば地上軍の作戦もやり易くなる。

対上陸部隊

編集日本軍は対上陸部隊への戦術としてタラワの戦いなど、上陸部隊の弱点である海上もしくは水際付近にいるときに戦力を集中して叩くという「水際配置・水際撃滅主義」を採用していた。タラワ島ではこの方針によってアメリカ軍海兵隊に大打撃を与えたが、サイパンの戦いにおいては、想定以上の激しい艦砲射撃に加え、日本軍の陣地構築が不十分であったことから、水際陣地の大部分が撃破され、その後の反撃も戦力の逐次投入という失敗を侵して、短期間のうちに大きな損害を被ることとなった。このサイパン島の敗戦は日本軍に大きな衝撃を与えて、のちの島嶼防衛の方針を大きく変更させた。その後に作成されたのが1944年8月19日に参謀総長名で示達された「島嶼守備要領」であり、この要領によって日本軍の対上陸防衛は、従来の「水際配置・水際撃滅主義」から、海岸線から後退した要地に堅固な陣地を構築し、上陸軍を引き込んでから叩くという「後退配備・沿岸撃滅主義」へと大きく変更されることとなった[130][131]。

本土決戦についても、この方針は基本的に維持されて、1945年3月に示達された「対上陸作戦に関する統帥の参考書」や「国土築城実施要領」において、陣地を海岸線に構築するのではなく、後退した要地に可能な限り堅固に設置し、その陣地に籠る部隊が激しい抵抗で可能な限り上陸軍の橋頭保構築を妨害し、そこを機動力を持った部隊が攻撃をかけて上陸軍を殲滅するという「後退配備・沿岸撃滅主義」が採用された[132]。その作戦方針に基づき第一次兵備で陣地で防衛戦を戦う沿岸配備師団(師団名100番台の師団)と第二次兵備で戦車師団や常備師団と反撃を行う機動打撃師団(師団名200番台の師団)が根こそぎ動員で編成された。

| 歩兵連隊(守備任務) | 歩兵連隊(反撃任務) | 師団砲兵隊 | 師団速射砲 | |

|---|---|---|---|---|

| 兵員 | 3,850 | 3,207 | ||

| 重擲弾筒 | 158 | 111 | ||

| 軽機関銃 | 81 | 54 | ||

| 重機関銃 | 54 | 24 | ||

| 短機関銃 | 72 | 12 | ||

| 歩兵砲 | 18 | |||

| 速射砲 | 4 | 12 | ||

| 山砲 | 8 | |||

| 野砲 | 10 | |||

| 噴進砲 | 36 | |||

| 迫撃砲 | 12 |

※歩兵連隊(守備任務)は3個、歩兵連隊(反撃任務)1個の四単位制 この後独立野砲兵連隊や独立山砲兵連隊を改編した、野砲兵連隊や山砲兵連隊が指揮下に入る。また、三次兵備兵団に生産の容易な噴進砲を配備され、師団噴進砲隊を編成した師団もある。対舟艇射撃用に89式中戦車や97式中戦車の余剰となった砲塔を配備された。

| 歩兵連隊 | 迫撃連隊 | 砲兵連隊 | 師団速射砲 | 師団機関砲隊 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 兵員 | 4,368 | ||||

| 重擲弾筒 | 112 | ||||

| 軽機関銃 | 108 | ||||

| 重機関銃 | 48 | ||||

| 短機関銃 | 96 | ||||

| 速射砲 | 12 | ||||

| 山砲 | 4 | ||||

| 野砲 | 60 | ||||

| 迫撃砲 | 16 | 36 | |||

| 高射機関砲 | 9 |

※三単位制 編制は、従来型師団よりも突破力のある兵団にする為、短機関銃や自動小銃が多く配備されている。また、敵制空下を機動するため高射火器が多く配備されているのも特色である。

沿岸配備師団は装備が貧弱であり、また、これまでに二十代から三十代の健常な男子の多くは既に徴兵されており、動員されるのは四十代の老兵や、徴兵で何らかの身体的問題を抱えている者もいた。(とは言っても、徴兵検査にて乙種以上合格が2/3を占める)水際で上陸軍の足止めをするという役割と相まって「はりつけ師団」や「かかし師団」などと呼ばれていた。しかし、決戦師団が機動打撃師団と改名された理由を探ると、『沿岸配備師団も決戦の一翼を担う為』とある通り、反撃部隊の反撃にも期待が掛けられていたことがうかがえる。また[134]同じ根こそぎ動員師団でも、上陸軍への反撃を行う機動打撃師団は、既存兵団と比較しても装備は充実していた[133]。なりふり構わない戦力増強策で日本本土には54個の師団が展開することとなったが、大半はこの根こそぎ動員で編成された師団であり、既設の師団はこのうちの12個師団に過ぎなかった[135]。

前述の通り、当時の日本軍は装備調達に苦慮していたため、()()根こそぎ動員で動員された師団の装備は不十分であった。昭和天皇も東久邇盛厚王から「海岸の防備のみならず、決戦師団も武器が十分に補給されず、敵の落した爆弾の鉄を利用してシャベルを作る有様である」との報告を受けて「これでは戦争は不可能と云ふ事を確認した」と語っている[136]。特に第三次兵備で編成された師団の装備が不足しており、第53軍の第316師団にように、1個小隊に重機関銃2丁に小銃15~16丁しか配備されないなど、小火器の充足率は約40%、重機関銃や迫撃砲の充足率は約50%、火砲も未充足というものであった。本土決戦の日本軍の装備で象徴的に語られるのは、この第3次兵備で編成された師団で、兵器の不足に対応するため、木製の突撃棒やなかには中世の弩を自作する兵士もいたが[51]、これはあくまでも戦力不足の第3次兵備師団の話が中心で、本土決戦時点の日本軍の平均的な状況ではない。(戦史叢書によると、1、2次配備兵団には概ね配備されている)本土決戦前にあらゆる兵器を戦場に投入しようとするのは、第二次世界大戦で全世界的に見られた状況であり、ナチスドイツの上陸の危機が迫ったイギリスにおいても、当時の首相ウィンストン・チャーチル自らが考案したとされるホームガードパイクという鉄槍も戦場に投入される予定であった[137]。

戦力増強と並行して詳細な作戦の検討も進められた。ペリリューの戦いや硫黄島の戦いなどでは有効であった「後退配備・沿岸撃滅主義」方針が、レイテ島の戦いにおいてはアメリカ軍に容易く上陸を許してしまうなど、かえって作戦方針の変更が混乱をもたらした戦訓も報告された[138]。また、作戦方針変更での成功例と言われる硫黄島の戦いの戦訓を分析したり、また沖縄戦から生還した第32軍作戦参謀森脇弘二中尉からの報告より、「水際陣地による水際撃滅主義は艦砲射撃により成立しない」とする分析は必ずしも正しくなく、徹底して陣地構築した硫黄島や沖縄では艦砲射撃による損害は、サイパン島に比較すると軽微であったことや[139]、逆にペリリュー島や硫黄島では艦砲射撃を耐えた水際陣地が「砲兵火力をもって果敢な反撃を加え、敵に上陸初動に相当の打撃を与えた」という事実もあり、対策が不十分であったサイパンにおける戦訓を重視するあまり、「水際に於ける敵の必然的弱点」を見逃してしまうといった愚を避けて、上陸軍が最も弱いときに最大限の打撃を与えるとする、「水際撃滅」方式が復活することとなった。これは、サイパン島で失敗した水際撃滅と大きく異なり、常に数倍の大兵力を相手に戦わざるを得ない孤島の防衛戦とは違って、本土決戦においては、敵に匹敵する大兵力をもって「連続不断の反撃」を行うことができるという利点もあった。つまり、これまでの戦訓を踏まえた水際配備と、後退配備の長所を兼ね備えたハイブリッド戦術とでも言うべきものであり、方針変更を主導した大本営第1部長宮崎周一中将は「従来どんなに切望しても達成しえなかった「敵上陸直後の連続不断の反撃」が今度こそ成熟できる」と意気込んでいた[132]。

この方針転換は上記の通りの戦訓の分析という理由のほかに、現実的な問題として、沖縄戦における反撃の失敗のように、火力が圧倒的に劣る日本軍では上陸軍が戦力を整える内陸部での反撃の成功はおぼつかないということと、根こそぎ動員でかき集めた兵士に複雑な防御戦闘は困難であり、ひたすら上陸直後の敵に対して突撃するという単純明快な戦術の方がまだ成功の確率が高いというという判断もあったとされる。また、今までの上陸軍を足止めし大きな出血を強いて時間稼ぎをするといった島嶼防衛とはそもそも作戦目的が異なり、アメリカ軍に一大決戦を挑んで、局地的にも勝利して有利な条件の講和に持ち込むという「一撃講和」が作戦目的であって、守っているだけではその作戦目的を達成できないという日本側の事情もあった[140]。

しかし、アメリカ軍侵攻直前の作戦方針の大転換は、防衛準備を進めていた日本軍に少なからず混乱をもたらせ、既に陣地構築を完成させつつあった九州方面の部隊は作戦変更を拒否し、従来の「後退配備・沿岸撃滅主義」で作戦準備を続けているなど、全軍の統一方針とはならなかった[141]。参謀本部も本土決戦に備えて現地視察を頻繁に行ったが、その報告は概ね築城、物資、訓練、後方補給などいずれも不十分であるのみならず、決戦の気風にも欠けているというもので、参謀本部も実際には厳しい現状を認識していた[127]。軍の報告を受けた昭和天皇も「従来勝利獲得の自信ありと聞くも、計画と実行が一致しないこと、防備並びに兵器の不足の現状に鑑みれば、機械力を誇る米英軍に対する勝利の見込みはないことを挙げられる」との認識を示した[127]。

対洋上艦船

編集海軍大臣の米内光政は決号作戦の準備として、全海軍部隊を指揮できる海軍総隊を新設し、その司令長官に連合艦隊司令長官豊田副武大将を兼務させ強力な権限を与えて本土決戦準備を進めた。また5月29日には豊田は軍令部総長に任じられ、軍令部次長には「特攻生みの親」大西瀧治郎中将が任命された[142]。沖縄戦の大勢も決した1945年6月8日に、本土決戦の方針を定めた「今後採ルヘキ戦争指導ノ基本大綱」が昭和天皇より裁可されたが[143]、その御前会議の席で参謀本部次長河辺虎四郎中将が「皇国独特の空中及び水上特攻攻撃はレイテ作戦以来敵に痛烈なる打撃を與えて来たのでありますが累次の経験と研究を重ねました諸点もあり今後の作戦に於きまして愈々其の成果を期待致して居る次第であります。」と、特攻を主戦術として本土決戦を戦う方針を示した。軍令部総長豊田は「敵全滅は不能とするも約半数に近きものは、水際到達前に撃破し得るの算ありと信ず」と本土に侵攻してくる連合軍を半減できるとの見通しを示したが、これは豊田自身も過大と自覚しており、臨席していた昭和天皇が一言も発さなかったのを見て、相当不満であったと感じている[144]。

この豊田の御前会議での上陸部隊半数を洋上で撃破という言葉がそのまま決号作戦における海軍の方針となり、6月12日には軍令部で「敵予想戦力、13個師団、輸送船1,500隻。その半数である750隻を海上で撃滅する。」という「決号作戦に於ける海軍作戦計画大綱」が定められたが[145]、その手段は、7月13日の海軍総司令長官名で出された指示「敵の本土来攻の初動においてなるべく至短期間に努めて多くの敵を撃砕し陸上作戦と相俟って敵上陸軍を撃滅す。航空作戦指導の主眼は特攻攻撃に依り敵上陸船団を撃滅するに在り」の通り、特攻であった[146]。海軍総隊参謀長兼連合艦隊参謀長であった草鹿龍之介によれば、本土決戦では九州に上陸してくる連合軍に対し、「六分の一が命中すれば上々」として、約1,000機を一波とし、これを10派、10,000機の特攻機で攻撃をかける目算であった。内命された時点ですでに九州南部に、訓練中のものを含めて5,000機が用意されていたという[147]。

大本営の目論見では、フィリピンでも沖縄でもできなかった、連合軍の迎撃を無力化するほどの十分な数の特攻機を集め、陸海軍交互に300機 - 400機の特攻機が1時間ごとに連合軍艦隊に襲い掛かる情景を描いていた。そのために稼働機は練習機であろうが旧式機であろうがかき集めて全て特攻機に改造するつもりであった[148]。

水中・水上特攻兵器も大量に投入される計画であった。生産が容易な特攻艇震洋は1945年7月までに2,500隻を整備する計画であったが、物資の不足や空襲の激化により計画通りの生産はできなかった。また、地上基地から発射される基地回天や特殊潜航艇海龍や蛟竜の生産も並行してこちらは計画の41%であった[149]。それでも連合軍のオリンピック作戦に備えて整備された水上・水中特攻兵器は、特殊潜航艇100隻、回天120基、特攻艇4,000隻(陸軍マルレを含む)にもなり、連合軍の上陸が予想される南九州から四国にかけての各基地に配備された。主なものでは、鹿児島には海龍20隻、震洋500隻、宮崎の油津には海龍20隻、回天12基、震洋325隻、大分佐伯には海龍20隻、高知宿毛には海龍12隻、回天14基、震洋50隻、高知須崎には海龍12隻、回天24基、震洋175隻などである。またコロネット作戦に備えて、海龍180隻、回天36隻、震洋775隻が東京を中心とする関東一円に配備されていた[150]。また、潜水服を着用した兵士が、柄の付いた爆雷で敵上陸用舟艇を攻撃する特攻兵器伏龍も準備され、650名からなる伏龍部隊が編制された。海軍は連合軍が侵攻してくるまでに4,000名の伏龍部隊を訓練しておく計画であった[151]。

九州の状況

編集九州においては、大本営など軍中央が本土決戦準備に入るもっと前の1944年7月から西部軍司令官下村定中将が「敵は早ければ、来年の春以降には、本格的な上陸作戦を企画して、南九州を襲う可能性が十分にある」「上陸地点は志布志湾正面の16 kmにわたる長い砂浜」と予想し、翌8月には早速「内之浦臨時要塞」と呼ばれる沿岸防備工事を命じた。この一台土木工事は「チ号演習」という暗号名が付けられた[152]。陣地の構築は硫黄島や沖縄で効果のあった「後退配備・沿岸撃滅主義」主義に基づき、海岸線から4 - 8 km後方に構築されることとなったが、これにはコンクリート等の資材が不足しており、天然の洞窟などを最大限活用せざるを得ないという事情もあった[153]。南九州特有のシラス台地はもろく堅固な陣地を構築するのは困難と思われていたが、工夫を重ねて工事は進んでいった[154]。南九州への侵攻・上陸は緊急性が高いと判断した日本軍は関東の兵備を犠牲にしてでも九州方面の増強を優先、結果として他の方面に配備予定だった装備資源を使い果たすことになった[126]。

アメリカ軍の上陸予測地点の防衛を担当する第16方面軍司令官横山勇中将は、常徳殲滅作戦を指揮するなど実戦経験豊かな指揮官であったが、アメリカ軍の上陸地点を正確に予想し、有刺鉄線とコンクリートの障害物をびっしりと構築し、機関銃座と速射砲のトーチカや掩体壕も大量に構築させていた。隷下の火砲は沿岸の崖や丘陵地の地中深く埋め込んであらかじめ射程を定め、激しいアメリカ軍の砲爆撃のなかでも照準を計算する必要もなく正確な砲撃をできるようにさせており、大量の特攻機や特攻兵器による輸送艦の撃沈と、砲撃や自爆攻撃により上陸してくる大量のLVTを叩き潰せば、侵攻軍の勢いは鈍るはずと自信を深めている[155]。一方で、司令官横山の自信に対して、「第16方面軍会戦指導構想」によれば陸、空、海にわたるアメリカ軍の強大な侵攻兵力と随時四周からの同時攻撃に対して日本軍は兵力装備面で多くの問題点を有しており、対上陸防御という受動的態勢が作戦準備を困難にしていたと指摘している[156]。

九州方面の視察に赴いた参謀本部第1部長の真田穣一郎少将は第2総軍総司令官の畑元帥に対して「十二分な装備、海軍の戦略、そして好ましい地形を鑑みれば、敵軍の第一派を確実に海へ押しのけることが出来ると思います。しかしながら、敵軍が第二第三の上陸を試みた場合それを完全に撃退できるかはきわめて疑わしいと思います」と語り畑も「我が方に第二・第三の防衛線が欠けている以上、敵の第二波・第三波を防ぐのは難しい」と返答している[157]。

戦力比の日本軍側の分析としては、第2総軍作戦課長だった井本熊男大佐が「九州の第16方面軍は、師団14・混成旅団8・戦車旅団3で重点は南九州。米軍は第二次輸送を含めて約14個師団で、師団数はほぼ同数であるが、日米の師団の戦力比は1対10くらいである。すなわち日本の140個師団に相当する。また、我が方の航空機は特攻機を含めて約1万機。米軍の海・空軍は絶対優勢で、その比はやはり日本の10倍くらいである。このように両軍の戦力比から観察すると、上陸後の侵攻を挫折させたり大打撃を与えることは、非常に困難ではないか。結局、我が方は決死敢闘、玉砕戦法あるのみ。それで敵にある程度の打撃を与える事ができるであろう」と戦力において連合軍が10倍以上優勢であったと証言している[要出典]。しかし、横山は南九州の陣地構築状況については「ある程度散兵壕はできており、終戦までにはかなり進捗していたように思う」と相応の陣地構築は進んでいたと述べており、横山と同時期に九州を視察した陸軍士官学校第55期の近藤新治も、特に志布志方面の陣地は堅固に構築されてかなり有効な戦闘ができたのではないかとの印象を抱いたという[158]。第2総軍は連合軍が上陸した際に第1総軍と第15方面軍から3~5個師団をもって九州を増強することを企図していたが、増援部隊が爆撃と砲撃の中で長距離移動するのは確実な方法ではなかった。そこで第2総軍司令部は関東で最も有力な第36軍麾下の4個師団(2個機甲師団、2個決戦師団)の増援を大本営に要請した。しかし大本営は東京防衛の中核たる第36軍の派遣に消極的で第2総軍の要請を黙殺している。

戦闘準備と並行して進められたのが住民の疎開であった。沖縄戦では住民疎開の途中でアメリカ軍が上陸してきたため、多くの住民が戦闘に巻き込まれて犠牲となった。昭和天皇は、住民を戦場に巻き込むことに反対し、速やかに避難が行われることを望んでいたが、軍から住民の疎開計画の策定を指示された鹿児島県と宮崎県は、疎開先の住居施設や食糧確保についてシミュレーションを行ってみたが、まずは数十万人にものぼる、老人婦女子をどうやって移動させるか?という入り口でまず躓いてしまった。トラックなどの車輛は軍が陣地構築に使用しており、住民疎開に必要な台数を確保できる見通しが全くつかなかった。また、移動ができたとしても食糧の確保の目途も全くつかなかった。優先されているはずの軍でさえ、陣地構築で疲労している兵士に十分な量を支給できておらず、戦闘が始まれば“足手まとい”扱いされる住民に食糧が行き届くはずもなかった。そのため、疎開計画は策定開始からわずか2か月で暗礁に乗り上げてしまい、具体的な住民保護の計画のないまま、アメリカ軍の上陸を備えざるを得なくなってしまった[159]。

四国の状況

編集太平洋に面し航空兵力の展開が容易な四国南部は当初から連合軍の主要な上陸目標だと考えられていた。四国防衛を受け持つ第55軍は正規師団である第11師団を中核に根こそぎ動員で編成された第155師団、第205師団、第344師団、独立混成第121旅団を加えた4個師団と1個独立混成旅団を指揮下に置いた[160]。第55軍は内陸における持久作戦は一切考慮せず、南四国の水際を含む沿岸地域での決戦を想定[160]。連合軍の上陸公算の最も多い高知平野物部川から須崎にかけて第11師団を配置、高知県西部に第155師団と独立混成第121旅団を、徳島県南部に第344師団をそれぞれ配置した。また機動打撃師団である第205師団が高知県東部の北方高地に布陣し、上陸してくる連合軍を追い落とす役目を担った。他にも軍直轄の戦車第45連隊が陸軍補充隊や海軍陸戦隊と合同で対空挺作戦に従事する予定だった。第一線陣地の強度は爆撃及び艦砲射撃に耐えるよう洞窟陣地とすることを目標として進められたが、作業に習熟しない兵士が多く予定通り進捗しない箇所も多かった[160]。愛媛・高知両県は四国中央部を南北に貫く予土連絡道路(現国道194号)に大量の民間人・学徒を動員し工事を進めたが、終戦までに完成することはなかった。四国の日本軍も他方面の部隊同様に未教育兵や老兵が大量に召集され、装備についても歩兵全員に小銃や鉄帽が行き渡らず、竹製の銃剣や水筒などが支給されるという部隊もあった[160]。一方で参謀本部が四国防衛を重視したこともあって装備の充足率は比較的高く、1 kmにおける部隊密度・火力密度は関東・九州の部隊よりもはるかに高かった[161]。アメリカ軍が主攻撃を想定していた相模湾の第53軍と比べると火砲は2倍、臼砲・ロケット砲は3倍の密度で配置されていた[161]。ただし連合軍は四国を日本軍の兵力を分散させるための囮としかみておらず、日本軍を四国にひきつけるための欺瞞作戦パステル作戦を計画していた。

関東の状況

編集関東地区では日本軍の作戦方針の大転換によって、「水際配置・水際撃滅主義」の方針で陣地や作戦の再構築がアメリカ軍侵攻直前になって開始されるという事態となっていた。しかし、日本軍のこの方針はアメリカ軍も想定しており「人的資源は極めて軽んじられ」「最強部隊を比較的犠牲の少ない内陸部の防衛に使用して戦力の温存をはかるので」「水際の防衛には正規兵の増援で補強された予備の大集団が当たるであろう」と水際の沿岸配備師団が捨て石となって、上陸軍の足止めをはかるであろうと予想していた[162]。そして上陸した部隊はその捨て石部隊との近接戦闘に巻き込まれて、敵味方が近接するなかで「アメリカ軍の空爆、重火器攻撃、海軍の艦砲射撃はターゲットの選定に重大な制限を受ける」と懸念していた[163]。これがまさに日本軍が方針変更で目指しているものであり、間隔を開け米軍に半包囲の様な布陣を強要させる陣地で沿岸配備師団が徹底抗戦し、10日程で内陸から対米反攻軍たる36Aが到着、米軍を撃破する計画であった。

日本軍は九十九里浜に主力が上陸するものと想定して(実際にアメリカ軍が主力を投じる予定だったのは相模湾)、長い海岸線に第52軍の「はりつけ師団」の沿岸配備師団2個と、機動打撃のために、近衛第3師団、機動打撃師団1個の合計4個師団が配置された。そしてこの4個師団が上陸軍を足止めしている間に、第36軍の戦車第1師団、戦車第4師団、第81師団、第93師団と機動打撃師団4個の合計8個師団が決戦を挑むという作戦であった[51]。第36軍は戦況に応じて、二次的戦線とされた相模湾に対する反撃にも対応できるよう、九十九里浜と相模湾の中間地点、浦和に軍司令部を置いていた[164]。しかし、砂地への陣地構築は想定以上に困難であり、いくら掘っても、次から次へと砂が崩れ落ちてせっかく掘った穴が埋まってしまった。そこで木材で箱型の陣地を作って砂地に埋没させようとしたが、重さが完全に平均していないと、箱は砂地のなかで傾いてしまい、一部が地上に露出してしまうなど、なかなか陣地構築が進まなかった[165]。昭和天皇は御前会議において、本土決戦を諦めポツダム宣言受諾を支持する理由として、九十九里浜の陣地構築も出来ていないことを指摘し、従来の例からしても計画に則った防衛体制は望めないであろうとの見通しを示唆している。関東の防衛を受け持つ第12方面軍及び東部軍管区司令部の参謀長であった高島辰彦少将もこの天皇の発言に対して「本土決戦は、結局九十九里浜の陣地に象徴される “ 砂上の楼閣 ” であった」とのちに回想している[127]。

二次的戦線とされた相模湾に配置されていたのは第53軍であり司令官は徐州会戦などでの勇猛果敢な作戦指揮で「鬼赤柴」の異名を持つ赤柴八重蔵中将であった。司令官は、総軍司令部が九十九里浜が主攻と判断する中、相模湾が主攻と判断し、「相模湾こそが昭和の多々良浜と心得よ」と訓示を行い、麾下将兵の士気高揚に努めた。しかし麾下戦力は2個歩兵師団と1個戦車旅団と少ないものでであったが、主力の第84師団は根こそぎ動員で編成された急造師団ではなく、廃止された陸軍教導学校の学校幹部を中心に留守第54師団の兵力で編成された師団で、ことに将校の質が非常に高く、1個中隊が他の1個大隊に匹敵すると評されるぐらいの精鋭師団であり、第32軍から引き抜かれた第9師団の代わりに沖縄に派遣が検討されたほどであった。その際は、本土防衛の貴重な戦力として大本営第1作戦部長宮崎周一中将の猛反対で沖縄行きは中止されて、この重要な相模湾の防衛に配置されたものであった[166]。もう1個の第140師団は沿岸配備師団であったが、近衛師団の留守師団を中心として編成された精鋭師団であった[167]。同師団は相模湾に配置されてからは、精力的に陣地構築を行い、終戦までに1個連隊ごとに約100,000mの長大な坑道を掘削しており[168]、構築された陣地には海軍の要塞砲も含めた、二十八糎砲、四五式二十四糎榴弾砲、九六式十五糎榴弾砲、八九式十五糎加農砲、九二式十糎加農砲などの大口径砲と山砲、野砲、四式四〇糎噴進砲など多数の火砲が多数配置された。特に大磯の海岸に対しては濃密な火線を形成しており、上陸部隊に痛撃を与えられると考えられていた[169][168]。

相模湾に上陸するアメリカ第8軍がコロネット作戦での主力であり、上陸初日のYデイにはアメリカ4個師団と支援部隊の203,434人が相模湾に殺到する計画であった[46]。それに対して第53軍司令官の赤柴中将は「敵、我が正面に殺到すべしと判断する兵力,此は10対1と考へて施策を考ふべし」と将兵に訓令するなど、兵力の圧倒的劣勢を自覚しており、大本営に戦力増強を求めていたが、1945年7月に京都で編成された第三次兵備の第316師団(兵団文字符:山城)が増援として送られてきた[139]。赤柴は上陸軍の主力が平地で障害物のない茅ヶ崎から藤沢に至る地帯に上陸してくるものと予想していたが、陣地構築が順調に進んでいる大磯と比較すると、沿岸一帯に強固な陣地を構築できる地形が少なくその対策に苦慮していた。そこで、赤柴は対上陸の基本方針である「後退配備・沿岸撃滅主義」は困難と判断し、陣地を海岸線にまで前進させて「水際配置・水際撃滅主義」に方針転換をした。その方針転換に基づき、増援として送られてきた第316師団を茅ヶ崎から藤沢に至る地帯の水際に配備することとした。しかし、砂浜への陣地構築は困難で、また装備が不十分な第三次兵備の第316師団ではまともな戦闘は困難であったため、散兵壕を大量に掘削し、そこから敵戦車に対して爆雷を背負って肉弾攻撃するといった特攻作戦の訓練が連日行われた[170]。奇しくもこの「水際配置・水際撃滅主義」への回帰は日本軍全体の方針転換とも一致しており、茅ヶ崎を視察した陸軍大臣の阿南惟幾大将も赤柴の作戦方針を了承している[171]。

日本の戦争遂行能力

編集輸送路の断絶と食料危機

編集アメリカ軍内においては、多大な損害が予想される上陸作戦に代わる代替戦略として日本の海上・陸上輸送路を標的にした爆撃作戦が本格化した[172]。1945年8月11日に新たに発せられた一連の爆撃命令にはドイツでの戦略爆撃の予備的分析が反映されており、輸送機関と石油が最も効果的な標的とされた[172]。この新たな命令は都市(都市工業地区)よりも輸送機関、特に鉄道網の破壊を優先していた[172]。その他の標的には航空産業、軍需品倉庫、軍需工場、石油貯蔵施設、化学工場などがあげられた。先進工業国の中で日本は唯一、国外の貨物輸送と国内運輸の両方を海上輸送に依存しており、1945年8月には壊滅的な商船損失に機雷敷設と厳重な海上封鎖による締めつけが重なり、統制のとれた国内海上輸送網が機能しなくなっていた[172]。その結果大量の食料を余剰地域から不足地域に配送する手段としては、ごく限られた鉄道網が生命線となっていた[172]。戦略爆撃調査団の分析によればB29と輸送機による作戦を2日間ほど行えば、関門トンネルでの本州と九州、および鉄道連絡船による本州と北海道の鉄道接続を遮断しさらに本州の鉄道を約6カ所で分断できるとされた[172]。これにより「経済資産としての日本の鉄道網は事実上破綻し」日本人口のほぼ半数が餓死の危険に陥ると考えられた[172]。

実際に爆撃や水害、海上封鎖の影響で日本の食料事情は急速に悪化しており、日本の米生産量は1942年の1002万7474トンから1944年の878万3827トンまで減少し、1945年11月の政府の予測によれば翌年用のコメはわずか635万5000トンとされた[172]。さらにカロリー摂取量の約10%を供給する漁獲量が急減、海運業の潰滅によって輸入食料も入らなくなり、1日当たりのカロリー摂取量も激減、1941年には約2000カロリーだったが1945年には1640カロリーに下向、飢餓とビタミン欠乏に関連する疾病の発生率が急激に上昇していた[172]。日本陸軍は「1945年から46年の冬の間におそらく広範な飢餓が起き人口のかなりの部分が命の危険にさらされること」を明らかに理解していた[173]。緊急国会の特別会で柴山陸軍次官は日本が戦争を継続できるのは食料事情により最大1年だと認めている[173]。米内光政海軍大臣は「もし敵が侵攻をせずに、空軍および海軍による圧迫をジワジワとくわえてきたならば、大本営はもっと危険な局面に当面するであろう」と幕僚に語っており、航空総軍司令官の河辺大将と参謀本部の情報部長の有米精三中将は「大本営の幕僚の大多数は、米軍が一九四五年の終りまでに本土に侵攻することを、実際に待ちのぞんでいた」と語り連合軍の侵攻が遅れれば遅れるほど日本が弱体化し飢えていく現状を理解していた。

燃料備蓄の枯渇

編集燃料についても備蓄量は乏しく、日本海軍の資料によれば終戦時の燃料備蓄量は陸海軍・民間を合わせても37万kL、満洲、朝鮮、台湾の備蓄を合わせても48万kL(開戦時に保有していた石油備蓄の4%)にすぎず、そのうち航空機用揮発油は10万kLであった(1945年1月から終戦までの陸海軍の石油消費量は84万kL)[174]。航空機用ガソリンの低質化も進みオクタン価は92から87へ低下、他にも訓練期間の短縮、技量の低下、非熟練工員の動員等により、1944年には新造機の空輸中の喪失率は短距離飛行で10パーセント、海上飛行では30パーセントに達し、製造した航空機が途中で墜落し基地に届かない状況が多発していた[175]。

しかし、戦後にアメリカの米国戦略爆撃調査団が日本軍の燃料備蓄について調査したところ、特攻用の航空燃料については優先的に確保されており、終戦時点でも100万バレル(16万kL)のストックがあった。これは1945年7~8月1か月間の日本軍の航空燃料使用量実績で換算するとおよそ7か月分の備蓄量であり、20万機の特攻機を一度に出撃させられる量にあたっていた。従って特攻機に限れば燃料は十分に確保できていたと米国戦略爆撃調査団は結論づけている[176]。

被害予想

編集アメリカ陸軍

編集1945年6月14日、リーヒはマッカーサーに、オリンピック作戦の上陸90日目までの連合軍の人的損失の試算を要求した。これは、トルーマンが「沖縄戦の二の舞いになるような本土攻略はしたくない」と考えているのを知ったリーヒが、「大統領は沖縄での損失にひどく心を痛めておられる」と考えて「貴官が立てている推定に基づき、オリンピックでの戦闘で上陸時から最大90日までに発生する推定死傷者数を回答されたし」とマッカーサーに要求したものであった[177]。マッカーサーは、アメリカ軍の情報機関から、日本軍が南九州に歩兵師団3個師団、北部九州に歩兵師団3個師団、戦車2個連隊の合計30万人の兵力を配置しているという情報を得ており、連合軍投入予定の兵力が14個師団68万人であることから、連合軍兵力が圧倒しているという前提での試算であった[178]。

| 経過日 | 戦闘死傷者数 | 非戦闘死傷者数 |

|---|---|---|

| 上陸日から30日 | 58,000名 | 4,200名 |

| 上陸日から60日 | 27,150名 | 4,200名 |

| 上陸日から90日 | 10,170名 | 4,200名 |

| 合計 | 95,320名 | 12,600名 |

しかし、陸軍参謀総長ジョージ・マーシャル元帥がこの推定値に懸念を示したことから、マッカーサーはこの推定を撤回した。あまりに大きい推定は、沖縄での損害で日本本土進攻作戦に難色を示しているトルーマンの態度をさらに硬化させかねないと理解したマッカーサーは、なるべく楽観的な推定を行うこととした。そこでマッカーサーは「これまで提案されてきたほかのどの作戦と比べても、今回の作戦では大きな損失が生じる可能性は低い」とし、一転してルソン島の戦いにおける実績を参考に、上陸日から30日で死傷者31,000名とする報告書を作成した[179]。

マッカーサーは同時に「経験に基づいた推測」として、ダウンフォール作戦全体の損害推定も行ない、トルーマンに報告書を提出した[180]。

| 戦死者・行方不明者 | 戦傷者 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 南九州と関東平野を攻略する場合 | 43,500名 | 150,000名 | 193,500名 |

| 九州全域を攻略した場合 | 27,500名 | 105,000名 | 132,500名 |

| 九州全域と関東平野を攻略した場合 | 50,000名 | 170,000名 | 220,000名 |

※非戦闘での死傷者約30,000名を加え、全死傷者25万人

6月18日にトルーマンがホワイトハウスにリーヒ、マーシャル、キング、陸軍長官ヘンリー・スティムソンといった戦争指導者を招集して戦略会議が開催され、オリンピック作戦について議論が交わされたが、その席でもアメリカ軍の死傷者推定が話し合われた。ダウンフォール作戦遂行派はトルーマンの懸念を和らげるべく、なるべく楽観的な指標を取り上げた。レイテ島の戦い以降、沖縄戦までのアメリカ軍と日本軍のキルレシオの一覧表を作成し、マッカーサーが指揮したレイテ島の戦いやルソン島の戦いでは、補給が途絶した日本軍に大量の餓死者、病死者が出たことによって、キルレシオはアメリカ軍が圧倒していたが、その数値を基にアメリカ軍の死傷者はあまり多くはならないと主張した[181]。しかし、日本本土に近づくにつれて日本軍の抵抗は激烈となり、太平洋戦域でのアメリカ軍地上部隊の兵員の死傷率は、ヨーロッパ戦域の3.5倍という高い水準となっており[182]、沖縄戦では投入兵力の39%が死傷するという大損害を被っていた。リーヒはその沖縄戦での実績を基に、オリンピック作戦での投入兵力約68万人~76万人の35%が死傷するとすると推定、マッカーサーのルソン島での実績を考えればもっと低下すると反論する者もあったが、会議に出席したメンバーの多くはリーヒの推定である、投入兵力の35%約25万人以上がオリンピック作戦だけで死傷するという印象を持ち、トルーマンもこの25万人という推定値をよく引用するようになった[183]。

その後に、オリンピック作戦の準備が進んでいくと、6月に行った推定は、日本軍の戦力を過小評価していたということが明らかになった[103]。アメリカ軍は1945年8月までにマジックによる暗号解読によって、56万人の日本軍が既に九州に集結しており、さらに12万人の国民義勇隊が南九州に配置されているという情報を掴んでいた。「強襲軍は3対1の割合で防衛軍より兵力が勝っていなければならない」という上陸戦の公式に従えば戦力不足は明らかであり、公式報告書では「我々が攻撃する時点までには戦力比は1対1まで増加するであろう。これは勝利のための公式ではない」と危機感を強めていた[163]。この分析に基づき、オリンピック作戦での上陸戦闘を担う予定であった第6軍は、九州の攻略だけで394,859名の戦死者もしくは復帰不可能な重篤な戦傷者が発生するものと推定し、マーシャルはこの推定を危惧してマッカーサーに上陸地点の再検討を求めたほどであった[184]。軍人以外でもハーバート・フーバー元大統領が「50万人から100万人」の人的損害が生じるという推定を示して、トルーマンにダウンフォール作戦の撤回と講和による戦争終結を求めている[185]。

さらに、トルーマンがポツダム会談に向かう前に、アメリカ統合参謀本部によって、ダウンフォール作戦全体の現実的な損害の再見積が行われた[21]。アメリカ統合参謀本部は、戦力誤認によるマッカーサーらの損害過小推定に警鐘を鳴らして、以下のような分析を行っている。

さらに、戦争協力を行っていた物理学者ウィリアム・ショックレー(のちにノーベル物理学賞受賞)にも意見を求めたところ、下記の回答があった。

日本に関する歴史的事例において、国家の行動が、実際の戦闘中の軍の行動と常に一致していたことが明らかになれば、敗戦時の日本人の死傷者数は、ドイツ人の死傷者数を上回ることになる。

言い換えれば、我々は少なくとも500万から1,000万人の日本人を殺さなければならないでしょう。

その結果、我々に170万人から400万人の死傷者が出る可能性があり、そのうち40万人から80万人が死亡するでしょう[187]。

この推定値はスティムソンやマーシャルにも伝えられて、のちの戦争遂行方針の決定に大きな影響を及ぼした[188]。7月22日、ポツダムでマーシャルからこれらの推定値の報告を受けたトルーマンは以下の発言を行っている。

日本の関東平野、その他の場所に上陸すれば、どれほどの人命が失われるだろうか、と私はマーシャルに聞いた。

彼の意見では、そのような侵攻では、アメリカ軍側だけでも少なくとも25万人が死亡し、場合によっては100万人に達する可能性もあり、敵にもほぼ同様の被害がでるかも知れないということだった。

その場のほかの陸・海軍の軍人もそれに同意した[189]。

以上のようにアメリカ軍の人的損害推定は、当初のマッカーサーらによる楽観論から一転してかなり悲観的となっていった。楽観的であったマッカーサー自身も「ダウンフォール作戦では、アメリカ軍だけで100万人の死傷者が出るだろう」と認識を改めている[93]。ダウンフォール作戦の損害予想は原子爆弾投下の正当化にも巧みに利用された。陸軍長官スティムソンが「ハーパーズ・マガジン」194号(1947年2月刊)に投稿した論文では、日本本土への上陸作戦「ダウンフォール作戦」によるアメリカ兵の新たな犠牲は100万人と推定され、戦争の早期終結のために原子爆弾の使用は有効であったとの説明がなされており、この論文は原爆投下を妥当であったとするアメリカ政府の公式解釈を形成する上で重要な役割を果たしている[190]。学術的にも、エディンバラ大学名誉教授・スコットランド日本協会会長のイアン・ガウは「沖縄戦はアメリカ軍と日本軍の交戦の中でもっとも苛烈なものであった、沖縄の占領に莫大な人的、物的代価を払ったことが、原子爆弾の使用に関する決定に大きな影響を及ぼしたことは言うまでもない事である。アメリカの指導者たちは、アメリカ軍が日本本土に接近するにつれて人的損失が激増する事に疑問をもってはいなかった。沖縄での経験から、アメリカの指導者たちは日本本土侵攻の代価は高すぎて払えない事を確信していたのである。」沖縄戦の大損害とそれに伴うダウンフォール作戦の大損害の予想が、トルーマンに原爆投下を決断させたと著書で指摘している[191]。この見解はアメリカ国内世論の主流となっており、原爆投下によってダウンフォール作戦での甚大な損害を回避できたと考える国民が、年々低下基調にあるとは言え過半数を占めている[192]。

アメリカ軍はダウンフォール作戦での大損害を想定し、パープルハート章を大量に製造しており、第二次世界大戦中に製造した同勲章は合計で150万個に達した。結局、ダウンフォール作戦は実施されず、終戦時には495,000個の同勲章が残ることになったが、その後の朝鮮戦争やベトナム戦争などでも使い切ることはできなかった[193]。この在庫は2003年時点でも総数12万個程あり、底をついたのは2010年頃である。

一方で、原爆投下否定派のアメリカ国内の学者からは反論も出されており「原爆投下によって回避されたとされる犠牲者の公式解釈での推定数『50万人』あるいは『100万人』には根拠がない」と指摘もある[190]。そのため、原爆投下に否定的な見解の学者などはダウンフォール作戦の損害予想を少なく見る傾向が強く、スタンフォード大学の歴史学者バートン・バーンスタインは日本本土作戦によるアメリカ軍犠牲者を2万人~4万6000人と推定している[194]。

作戦計画策定のために入念にシミュレーションされたアメリカ軍側の損害予想に対して、日本側の犠牲者予想については、あまり緻密に検討されたことはなかった。マッカーサーの幕僚は、日本人(含一般国民)とアメリカ兵の死亡比率を22:1と推定し、上陸開始から2週間で30万人の日本人が死亡し、戦闘が4か月続いた場合の日本人犠牲者は300万人に達すると推定した[195]。また、上記の通り物理学者ショックレーは、500万人から1,000万人の死者が出ると予想している[187]。

アメリカ陸軍航空隊

編集アメリカ陸軍航空隊司令官アーノルドは「大規模な日本上陸侵攻になれば、さらに50万人のアメリカ人の命が犠牲になるかも知れない」と予測していた[196]。これはアメリカが第二次世界大戦の4年間で太平洋とヨーロッパで失った416,800人を上回る甚大な損害予測であり[197]、アーノルドは甚大な損害が予想される日本本土上陸を回避するため、日本本土空襲を指揮していた第21爆撃集団司令官のカーチス・ルメイ少将を「やってみろ。B-29で結果を出せ。結果が出なかったら、君はクビだ」と叱咤した。ルメイはアーノルドの期待に応えるため、従来の工場などの生産拠点を高空から精密爆撃するという戦術から、大都市を低空から焼夷弾で無差別爆撃するといった戦術に変更し、東京大空襲などで着実に成果を挙げていた[198]。アーノルドはルメイの挙げてきた成果を見て、爆撃と海上封鎖のみで日本を降伏に追い込めると考えていたが、B-29の損失が485機にものぼったことから[199]「私はB-29がいくらか墜落することは仕方ないと思っている。しかし空襲のたびに3機か4機失われている。この調子で損失が続けば、その数は極めて大きなものとなるだろう。B-29を戦闘機や中型爆撃機やB-17フライング・フォートレスと同じようにあつかってはならない。B-29は軍艦と同じように考えるべきである。原因を完全に分析もせずに軍艦をいっぺんに3隻、4隻と損失するわけにはいかない。」という考えを抱くようになり[200]、1945年6月18日のホワイトハウスで開催された戦略会議で、自分が入院中のために代理出席させた副司令官アイラ・エーカー中将に以下の見解を代読させて、当初の考えを改めてオリンピック作戦を了承している[201]。

日本に対して航空戦力のみを主張する者はきわめて重大な事実を見過ごしています。航空機のみが敵と対決するときは、航空兵の死傷数は常に激増し地上軍が投入されるまで死傷者数は決して低下しないという事実です。

現在の航空兵の死傷率は1度の任務ごとにつきおよそ2%であり、1月あたりでは30%です。

時期を逸すれば、敵が有利になるだけです。

アメリカ海軍

編集フィリピンと沖縄で主に日本軍の特攻によって多数の艦船を失っていたアメリカ海軍のリーヒやニミッツといった高官は、ダウンフォール作戦の損害推定については悲観的となっていた。ニミッツは海軍作戦本部長キングに対して「日本を侵攻する場合は、我々は甚大な被害を受け入れる覚悟が必要である」「食料状態が悪く、ろくに補給も受けていない日本軍を我々の圧倒的な空と海からの攻撃で打ちのめしたが、その成功も、敵の物資がより豊富な日本本土で直面する抵抗を推し量る基準としては使えない」と警鐘を鳴らして、ダウンフォール作戦最初の30日の犠牲を海軍死傷者5,000人を含む4万9,000人と推定している[202]。戦争が終わると、日本に乗り込んできたアメリカ戦略爆撃調査団は徹底した調査を行い、ダウンフォール作戦で出撃可能であった日本軍の特攻機を5,350機と推定して、連合国海軍が被ったであろう損害を以下の様に分析している。

戦争全期を通じての平均成功率を達成すれば、特攻機は約90隻を撃沈し、さらに900隻に損傷を与えたであろう。

ろくな訓練も受けていないパイロットが旧式機を操縦しても、集団特攻攻撃が艦船にとって非常に危険なことが、沖縄で立証された。

終戦時でさえ、日本本土に接近する侵攻部隊に対して、日本軍が特攻機で重大な打撃を与える能力があったことは明白である[203]。

連合軍の空軍がカミカゼ機を空中から一掃し、少なくとも連合軍の橋頭保や、沖合の艦船に近づかないようにできたかどうかの質問には、永遠に答えはでないだろう。

連合軍空軍は最大規模の上陸支援作戦を計画していたが、連合軍空軍の仕事はやさしいものではなかった。

上陸作戦時の連合軍艦船が、連合軍空軍が計画した多様な効果的対策にもかかわらず、大きな損害を受けたであろうことは疑問の余地はない[100]。

参加兵力

編集全て作戦開始前の予定であり、状況によっては追加・削減などもありうる。

オリンピック作戦

編集アメリカ

編集- 総司令官ダグラス・マッカーサー元帥

陸軍

編集- 第6軍司令部(司令官:ウォルター・クルーガー大将)

- 串木野

- 志布志

- 第11軍団 (司令官チャールズ・P・ホール中将)

- 宮崎

- 第1軍団 (司令官 イニス・P・スウィフト中将)

- 甑島列島

- 予備戦力及び陽動作戦

- 第9軍団 (司令官 チャールズ・W・ライダー中将)

- 後続部隊

- 兵力[204]

- 第6軍[205]

- 陸軍兵 252,150名

- 海兵隊員 87,640名

- 戦務要員 40,377名

- 支援要員 177,983名

- 海軍要員 15,772名(揚陸分遣隊員や通信隊員などであり、海軍の艦船水兵や艦載機搭乗員とは別)

- マッカーサー直轄(ヨーロッパ戦線より移動)

- 陸上部隊(工兵が主体)32,900名

- 戦務要員 75,900名

- 陸軍航空隊要員 48,000名

- 第6軍[205]

海軍

編集- 太平洋艦隊(司令官チェスター・ニミッツ元帥)

- 第3艦隊[206](司令官ウィリアム・ハルゼー・ジュニア大将)

- 第5艦隊[207](司令官レイモンド・スプルーアンス大将)

- 第7艦隊(司令官トーマス・C・キンケイド大将)

- 戦力未定

陸軍航空隊

編集- 太平洋戦略空軍(司令官カール・スパーツ大将・カーチス・ルメイ中将)

- 第20空軍(司令官ネーサン・ファラガット・トワイニング少将)兵員77,000名 B-29 1,000機以上

- 第8空軍(司令官ジミー・ドーリットル少将)

- 極東空軍(司令官ジョージ・ケニー中将)兵員119,000名

イギリス

編集- イギリス太平洋艦隊(司令官ブルース・フレーザー大将・バーナード・ローリングス中将)

- 正規空母6隻

- 軽空母4隻

- 航空機補修空母2隻

- 護衛空母9隻

- 戦艦4隻

- 巡洋艦10隻

- 駆逐艦35隻

- 戦略爆撃隊タイガーフォース アブロ・ランカスター爆撃機580機

コロネット作戦

編集アメリカ

編集- 総司令官ダグラス・マッカーサー元帥

陸軍

編集- 第1軍 (司令官 コートニー・ホッジス大将)九十九里浜

- 九十九里浜

- 第8軍 (司令官 ロバート・アイケルバーガー中将)相模湾

- 相模湾

- 兵力[208][49]

- 上陸部隊兵員 575,000名

- 支援要員を含めた合計 1,171,646名

- 車両195,000輌

- 航空機6,000機以上

陸軍再配備計画ではヨーロッパ戦線から部隊を移動させて、後続部隊や予備部隊を編成し、順次日本本土に投入する予定であった[209]。

- 後続部隊

- 兵力[210]

- ヨーロッパから直接太平洋に移動する兵力 395,900名

- ヨーロッパからアメリカ本土を経由して太平洋に移動する兵力 408,200名

イギリス

編集- 英連邦陸上部隊

- 英連邦第10軍 (司令官サー・チャールズ・F・ナイトリー中将)

イギリス軍は上陸後40日以降にさらに2個師団を追加派遣する予定であった[211]。

関連作品

編集小説

編集- 『日本本土決戦』(檜山良昭/光文社) - 日本が降伏せず、本土侵攻作戦が実行されていたらという想定で書かれた架空戦記。

- 『地には平和を』(小松左京) - 昭和20年10月末、学徒で編成された本土防衛特別隊の少年兵を描く短編SF小説。

- 『パラレルワールド大戦争』(豊田有恒) - 松代大本営跡に1980年代とつながるタイムトンネルが出現し、自衛隊が1945年の日本に介入する架空戦記。作中でコロネット作戦のみ予定を早めて決行される。

ボードゲーム

編集- Ty Bomba, "DownFall: If the US Invaded Japan, 1945", Strategy & Tactics No.230, Decision Games, 2005

- Christopher Cummins, Jim Dunnigan, Redmond A. Simonsen, Joe Youst, "Operations Olympic & Coronet", World at War No.27, Decision Games, 2012

- ふゅーらー中村 ,『本土決戦1945 ~オリンピック作戦からコロネット作戦へ~』,ゲームジャーナル 60号, シミュレーションジャーナル,2016[212]

- Donald Booth "Race to Tokyo",Command Magazine No.102,XTR社;『日本本土決戦』,Drum Games(中国), 2019 - 翻訳ルール

テレビゲーム

編集- RING of RED - 本作は日本がポツダム宣言を受け入れず、連合国軍との本土決戦に敗れた末に分断された設定。

- ワールドアドバンスド大戦略 〜鋼鉄の戦風〜

脚注

編集注釈

編集- ^ ダグウェイでは第二次世界大戦後も生物化学兵器の研究が続けられ、実験によって周辺の羊が大量死した『ダグウェイ羊事件』を引き起こしている。

- ^ 1950年に1月1日に出版されたフランク・ケリーとコーネリアス・ライアン共著の「MacArthur, Man of Action」において、ケリーとライアンの取材に対して約1時間に渡って原爆のことを述べた際に語ったと記述されている。しかし、後日にマッカーサーはGHQのスポークスマンを通じて、このような発言はなかったと否定している。

- ^ 1日の兵員1,000名に対する平均死傷者数 ○太平洋戦域 戦死、行方不明1.95名 戦傷 5.50名 総死傷7.45名 ○ヨーロッパ戦域 戦死、行方不明0.42名 戦傷1.74名 総死傷2.16名

出典

編集- ^ Cook (1992). Japan at War: an Oral History. New Press. ISBN 978-1-56584-039-3 p. 403. Japanese strength is given at 4,335,500 in the Home Islands and 3,527,000 abroad.

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 297

- ^ a b Staff Study Operations "Coronet" 15 August 1945 R・etrieved 2021.8.15

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 204

- ^ a b 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 37

- ^ a b c トール 2022b, p. 378

- ^ Richard B. Frank (1999). Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. New York: Random House. p. 340

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 176

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 180

- ^ a b c d 太平洋戦争⑧ 2010, p. 58.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 199

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 59.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 184

- ^ トール 2022b, p. 376

- ^ トール 2022b, p. 504

- ^ トール 2022b, p. 377

- ^ トール 2022b, p. 384

- ^ a b 太平洋戦争⑧ 2010, p. 60.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 234.

- ^ a b ウォーナー 1982b, p. 236.

- ^ a b c ウォーナー 1982b, p. 237.

- ^ 林博史 2018, p. 69

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 324

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 325

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 331

- ^ a b 太佐順 2001, p. 178

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 333

- ^ 太佐順 2001, p. 180

- ^ 太佐順 2001, p. 181

- ^ 太佐順 2001, p. 141

- ^ ウォーナー 1982b, p. 241.

- ^ ライアン 1967, p. 89

- ^ a b c 太平洋戦争⑧ 2010, p. 108.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 102.

- ^ a b 米国陸軍省 1997, p. 48.

- ^ ホワイティング 1972, p. 143

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 332

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 316

- ^ "United States Army in World War II The War in the Pacific Campaign In the Marianas"

- ^ ビーヴァー 2011a, p. 207

- ^ ウォーナー 1982b, p. 258.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 256.

- ^ 一ノ瀬俊也 2014, p. 240.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 254.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 262.

- ^ a b c 太平洋戦争⑧ 2010, p. 63.

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 64.

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 348

- ^ a b 太平洋戦争⑧ 2010, p. 65.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 347

- ^ a b c 土門周平 2015, p. 69.

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 354

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 62.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 357

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 356

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 360

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 244

- ^ a b c ウォーナー 1982b, p. 214.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 245

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 242

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 246

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 247

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 247

- ^ Britain considered chemical attack on Tokyo in 1944 Times June 26, 2009

- ^ “第2次大戦末期 米軍は日本本土上陸作戦でサリン攻撃準備”. NEWSポストセブン (2011年11月12日). 2023年3月12日閲覧。

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 254

- ^ ウォーナー 1982b, pp. 215–216.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 218.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 256

- ^ ウォーナー 1982b, p. 227.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 257

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 252

- ^ 第2次大戦末期 米軍は日本本土上陸作戦でサリン攻撃準備SAPIO2011年12月28日号

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 251

- ^ ウォーナー 1982b, p. 228.

- ^ ウォーナー 1982b, p. 229.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 362

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 394

- ^ ペレット 2014, p. 905

- ^ 太佐順 2001, p. 223

- ^ アレン・ボーマー 1995, pp. 364–366

- ^ 袖井 & 福島 2003, p. 119

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 366

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 381

- ^ a b 五百旗頭 2005, p. 149.

- ^ マンチェスター 1985, p. 81, 下巻.

- ^ トール 2022b, p. 381

- ^ a b トール 2022b, p. 383

- ^ マンチェスター 1985, p. 82, 下巻.

- ^ トール 2022b, p. 236

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 192

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 193

- ^ a b マンチェスター 1985, p. 84, 下巻.

- ^ a b “第三展示室 アメリカ軍の日本本土上陸作戦”. オンラインミュージアム 戦争と静岡. 静岡平和資料センター. 2023年4月14日閲覧。

- ^ a b “鹿児島市における戦災の状況(鹿児島県)”. 一般戦災死没者の追悼. 総務省. 2023年4月14日閲覧。

- ^ 戦史叢書19 1968, p. 583.

- ^ 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 148.

- ^ a b 渡辺洋二 2003, p. 255

- ^ Records of the U.S. Strategic Bombing Survey 「Bulletin No. 166-45, 15 August 1945. airfields in Kyushu. Report No. 3-i(14), USSBS Index Section 6」p.18

- ^ a b 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 201.

- ^ 五百旗頭 2005, p. 131.

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 378

- ^ a b ウォーナー 1982b, p. 235.

- ^ ハルバースタム 2012a, kindle版, 上巻, 位置No.7006.

- ^ : No bomb No end P.374-375 2021年5月4日閲覧

- ^ “The Battle of the Bulge”. ACCESSIBILITY/SECTION 508. 2022年3月13日閲覧。

- ^ a b ボールドウィン 1967, p. 402

- ^ ボールドウィン 1967, p. 141

- ^ “The National Lima Charlie Productions: A Memorial Day’s Solace”. Lima Charlie Media (2017年5月28日). 2022年3月13日閲覧。

- ^ “Battle of the Bulge”. U.S. Army Center of Military History. 2022年3月13日閲覧。

- ^ 山崎雅弘『新版 西部戦線全史』朝日新聞出版〈朝日文庫〉、2018年、560頁。

- ^ “The National Lima Charlie Productions: A Memorial Day’s Solace”. Lima Charlie Media (2017年5月28日). 2022年3月13日閲覧。

- ^ Flintham 2009, p. 22

- ^ アメリカ陸軍省 1997, p. 519

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 148

- ^ ファイファー 1995b, p. 240

- ^ ニューカム 1966, p. 173

- ^ ニューカム 1966, p. 174

- ^ ニューカム 1966, p. 176

- ^ トール 2022b, p. 184

- ^ 土門周平 2015, p. 60.

- ^ 土門周平 2015, p. 62.

- ^ Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire.―リチャード・B・フランク p176

- ^ Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire.―リチャード・B・フランク p177

- ^ 土門周平 2015, p. 74.

- ^ a b ketsu go japanese political and military strategy リチャード・B・フランク p57

- ^ a b c d 第二次世界大戦における日本の戦争終結―「終戦」の意味と要因―庄司 潤一郎 p72

- ^ a b 連合軍最高司令部 1946, p. 49.

- ^ 『戦史叢書 本土決戦準備(関東の防衛)』朝雲新聞社、11月。

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 80.

- ^ 土門周平 2015, p. 81.

- ^ a b 太平洋戦争⑧ 2010, p. 83.

- ^ a b c 太平洋戦争⑧ 2010, p. 69.

- ^ 『戦史叢書 陸軍軍戦備』朝雲新聞社、1979年7月。

- ^ 土門周平 2015, p. 93.

- ^ 第二次世界大戦における日本の戦争終結―「終戦」の意味と要因―庄司 潤一郎 p71

- ^ Home Guard Pike

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 81.

- ^ a b 市原誠 2018, p. 40.

- ^ 太佐順 2001, p. 58.

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 72.

- ^ 大島隆之 2016, 電子版, 位置No.2664

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 14

- ^ 大島隆之 2016, 電子版, 位置No.2702-2755

- ^ NHKスペシャル『特攻・なぜ拡大したのか』2015年8月8日放送

- ^ 土門周平 2015, p. 24

- ^ 草鹿龍之介 1979, p. 367.

- ^ 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 191

- ^ 木俣滋郎 2014, p. 354

- ^ オネール 1988, pp. 286–287

- ^ アレン・ボーマー 1995, pp. 319–320

- ^ 太佐順 2001, p. 65.

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 68.

- ^ 土門周平 2015, p. 88.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 337.

- ^ 防衛庁防衛研修所戦史室「戦史叢書」第57巻『本土決戦準備(2)九州の防衛』 p314

- ^ ketsu go japanese political and military strategy リチャード・B・フランク p66

- ^ 土門周平 2015, p. 86.

- ^ 太佐順 2001, p. 106

- ^ a b c d 愛媛県史近代「下」四 四国防衛軍の編成(昭和63年2月29日発行)

- ^ a b [歴史群像]太平洋戦史シリーズ60号『本土決戦』本土決戦余話

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 335.

- ^ a b アレン・ボーマー 1995, p. 336.

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 71.

- ^ 土門周平 2015, p. 151.

- ^ 偕行社 1982, p. 28.

- ^ 市原誠 2018, p. 42.

- ^ a b 市原誠 2018, p. 41.

- ^ 土門周平 2015, p. 79.

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 79.

- ^ 太平洋戦争⑧ 2010, p. 78.

- ^ a b c d e f g h i アジア・太平洋戦争の終結―新たな局面―リチャード・B・フランク p53~55

- ^ a b アジア・太平洋戦争の終結―新たな局面―リチャード・B・フランク p50

- ^ 戦争と石油(5)ー 世界最初の「戦略石油備蓄」 ー 岩間敏 p81

- ^ 戦争と石油(2)ー 世界最初の「戦略石油備蓄」 ー 岩間敏 p84

- ^ 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 138

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 286

- ^ ウォーナー 1982b, p. 253.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 288

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 290

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 296

- ^ National Interest: The 5 Most Precarious U.S. Allies of All Time 2021年5月9日閲覧

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 301

- ^ “The Biggest Decision: Why We Had To Drop The Atomic Bomb”. American Heritage (1995年6月1日). 2021年4月22日閲覧。

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 305.

- ^ 戦争史研究国際フォーラム 2010, p. 155.

- ^ a b Giangreco 1995, p. 581.

- ^ “Biography of William Shockley, American Physicist and Inventor”. ThoughtCo (2020年4月24日). 2021年4月22日閲覧。

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 376.

- ^ a b 中沢志保「原爆投下決定における『公式解釈』の形成とヘンリー・スティムソン」(「文化女子大学紀要 人文・社会科学研究」第15巻、2007年)

- ^ ファイファー 1995b, p. 413

- ^ “日本への原爆投下は「正しかった」か? アメリカ人の歴史認識に変化の兆し”. フォーブスジャパン (2020年8月15日). 2022年3月9日閲覧。

- ^ “Half A Million Purple Hearts”. American Heritage (2000年12月16日). 2021年4月22日閲覧。

- ^ リンリ・オードリッジ 1997, p. 14

- ^ The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb Skates, John Ray p79

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 111.

- ^ Research Starters: Worldwide Deaths in World War II WWII HISTORY 2021年10月6日閲覧

- ^ カール・バーカー 1971, p. 99.

- ^ 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 222.

- ^ 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 217.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 300

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 294

- ^ 米国戦略爆撃調査団 1996, p. 109.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 423.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 423

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 424

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 425

- ^ US Air Force: The Invasion that Didn't Happen 2021年5月4日閲覧

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 427.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 429.

- ^ アレン・ボーマー 1995, p. 428.

- ^ 本作の英語版 "Avenge Pearl Harbor",Special Ops #8,Multi-Man Pub,2018

参考文献

編集- 米国戦略爆撃調査団 編『JAPANESE AIR POWER 米国戦略爆撃調査団報告 日本空軍の興亡』大谷内和夫(訳)、光人社、1996年。ISBN 4769807686。

- アメリカ陸軍省(編)『沖縄:日米最後の戦闘』外間正四郎(訳)、光人社、1997年。ISBN 4769821522。

- 森山康平、太平洋戦争研究会(編)『図説 特攻 太平洋戦争の戦場』河出書房新社〈ふくろうの本〉、2003年。ISBN 4309760341。

- トーマス・アレン、ノーマン・ボーマー『日本殲滅 日本本土侵攻作戦の全貌』栗山洋児(訳)、光人社、1995年。ISBN 4769807236。

- 『幻の本土決戦 房総半島の防衛』(千葉日報社) - コロネット作戦実行―米軍上陸の場合は最前線になる事が予想された、房総半島東岸の防衛体制の跡をルポ。

- イアン・トール『太平洋の試練 レイテから終戦まで 上』村上和久(訳)、文藝春秋〈太平洋の試練〉、2022年。ASIN B09W9FL4K8。

- イアン・トール『太平洋の試練 レイテから終戦まで 下』村上和久(訳)、文藝春秋〈太平洋の試練〉、2022年。ASIN B09W9GN8FD。

- ウィリアム・マンチェスター; 鈴木主税, 高山圭 訳『ダグラス・マッカーサー 上』河出書房新社、1985年。ISBN 4309221157。

- ウィリアム・マンチェスター; 鈴木主税, 高山圭 訳『ダグラス・マッカーサー 下』河出書房新社、1985年。ISBN 4309221165。

- デニス・ウォーナー『ドキュメント神風』 上、時事通信社、1982a。ASIN B000J7NKMO。

- デニス・ウォーナー『ドキュメント神風』 下、時事通信社、1982b。ASIN B000J7NKMO。

- コーネリアス・ライアン; 広瀬順弘 訳『史上最大の作戦(原題:The longest day)』早川書房、1995年。ISBN 978-4150501877。

- コーネリアス・ライアン『現代世界ノンフィクション全集〈第11〉 史上最大の作戦 歴史への証言 スターリングラード決戦記』筑摩書房、1967年。ASIN B000JBC6D4。

- ハンソン・ボールドウィン『勝利と敗北 第二次世界大戦の記録』木村忠雄(訳)、朝日新聞社、1967年。ASIN B000JA83Y6。

- チャールズ・ホワイティング『ヨーロッパで最も危険な男―SS中佐スコルツェニー』芳地 昌三(訳)、サンケイ新聞社出版局、1972年。ISBN 978-4383012782。

- デイヴィッド・ハルバースタム; 山田耕介, 山田侑平 訳『ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争』 上(Kindle)、文藝春秋〈文春文庫〉、2012年。ASIN B01C6ZB0V4

- デイヴィッド・ハルバースタム; 山田耕介, 山田侑平 訳『ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争』 下(Kindle)、文藝春秋〈文春文庫〉、2012年。ASIN B01C6ZB0UU

- リチャード・F.ニューカム『硫黄島』田中 至(訳)、弘文堂、1966年。ASIN B000JAB852。

- ジェフリー・ペレット; 林義勝, 寺澤由紀子, 金澤宏明, 武井望, 藤田怜史 訳『ダグラス・マッカーサーの生涯 老兵は死なず』鳥影社、2016年。ISBN 9784862655288。

- B.M.フランク『沖縄―陸・海・空の血戦』加登川幸太郎(訳)、サンケイ新聞社出版局、1971年。ASIN B000J9HB0Y。

- 学習研究社 編『決定版 太平洋戦争⑧「一億総特攻」〜「本土決戦」への道 (歴史群像シリーズ) 完本・太平洋戦争』学研パブリッシング、2010年。ISBN 978-4056060577。

- 太佐順『本土決戦の真実 米軍九州上陸作戦と志布志湾』学習研究社〈学研M文庫〉、2001年。ISBN 4059010855。

- 草鹿龍之介『連合艦隊参謀長の回想』光和堂、1979年。ISBN 4875380399。

- 五百旗頭真『日米戦争と戦後日本』講談社〈講談社学術文庫〉、2005年。ISBN 978-4061597075。

- 林博史『沖縄からの本土爆撃: 米軍出撃基地の誕生』吉川弘文館、2018年。ISBN 978-4642058681。

- ジョージ・ファイファー『天王山―沖縄戦と原子爆弾』 上、小城正(訳)、早川書房、1995年。ISBN 978-4152079206。

- ジョージ・ファイファー『天王山―沖縄戦と原子爆弾』 下、小城正(訳)、早川書房、1995年。ISBN 978-4152079213。

- 一ノ瀬俊也『日本軍と日本兵 米軍報告書は語る』講談社、2014年。ISBN 978-4062882439。

- 大島隆之『特攻 なぜ拡大したのか』幻冬舎、2016年。ISBN 978-4344029699。

- リチャード オネール『特別攻撃隊―神風SUICIDE SQUADS』益田 善雄(訳)、霞出版社、1988年。ISBN 978-4876022045。

- アントニー・ビーヴァー『第二次世界大戦1939-45(下)』平賀秀明(訳)、白水社、2015年。ISBN 978-4560084373。

- 木俣滋郎『日本潜水艦戦史』図書出版社、1993年。ISBN 4809901785。

- 木俣滋郎『陸軍航空隊全史―その誕生から終焉まで』潮書房光人社〈光人社NF文庫〉、2013年。ISBN 4769828578。

- 木俣滋郎『日本特攻艇戦史 震洋・四式肉薄攻撃艇の開発と戦歴』潮書房光人社〈光人社NF文庫〉、2014年。ISBN 4769828578。

- 八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫プレミアム、2015年。ISBN 4122061180。

- カール・バーガー『B29―日本本土の大爆撃』中野 五郎(訳)、サンケイ新聞社出版局〈第二次世界大戦ブックス 4〉、1971年。ASIN B000J9GF8I。

- リンリ・オードリッジ「原爆投下」『日本語・日本文化研修プログラム研修レポート集』、広島大学留学生センター、1997年3月1日、ISSN 0917-9755。

- 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 本土防空作戦』 第19巻、朝雲新聞社、1968年10月。

- 防衛省防衛研究所編『戦争史研究国際フォーラム報告書 太平洋戦争とその戦略 第8回』防衛省防衛研究所、2010年。

- 渡辺洋二『彗星夜襲隊 特攻拒否の異色集団』光人社〈光人社NF文庫〉、2003年。ISBN 4769824041。

- 袖井林二郎; 福嶋鑄郎 著、太平洋戦争研究会 編『図説 マッカーサー』河出書房新社〈ふくろうの本〉、2003年。ISBN 4309760384。

- Giangreco, D. M. (1997). “Casualty Projections for the U.S. Invasions of Japan, 1945-1946: Planning and Policy Implications”. Journal of Military History 61 (3). doi:10.2307/2954035. ISSN 0899-3718. JSTOR 2954035.

- Supreme Commander for the Allied Powers (1946). Final Report Progress of Demobilization of the Japanese Armed Forces, 30 December 1946. Bibliogov. ISBN 978-1288576678

- Haruko Taya Cook (1992). Japan at War: an Oral History. New Press. ISBN 978-1-56584-039-3

- Vic Flintham (2009). High Stakes: Britain's Air Arms in Action 1945-1990. Pen and Sword. ISBN 1844158152

- Roy E. Appleman, James M. Burns, Russell A. Gugeler, John Stevens (1947). OKINAWA: The Last Battle. United States Army in World War II: The War in the Pacific. Washington DC: United States Army Center of Military History

- 和訳書:米陸軍省戦史局(編)『沖縄戦 第二次世界大戦最後の戦い』喜納建勇(訳)、出版社Muge、2011年。ISBN 978-4-9904879-7-3。

- 和訳書:米国陸軍省(編)『沖縄:日米最後の戦闘』外間正四郎(訳)、光人社、1997年。ISBN 4769821522。

- Antony Beevor(著)、D-Day: The Battle for Normandy, Viking Adult, 2009, ISBN 0-670-02119-9

- 和訳書:アントニー・ビーヴァー『ノルマンディー上陸作戦1944(上)』平賀秀明(訳)、白水社、2011年。ISBN 978-4560081549。

- 和訳書:アントニー・ビーヴァー『ノルマンディー上陸作戦1944(下)』平賀秀明(訳)、白水社、2011年。ISBN 978-4560081556。

関連項目

編集外部リンク

編集- 賢い兵士に必要なもの:欺瞞作戦 - 海上自衛隊幹部学校によるパステル作戦の解説。

- fas.org

- Operation Downfall