神秘主義

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年6月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

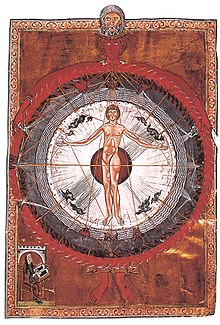

神秘主義(しんぴしゅぎ、英: mysticism)とは、絶対者(神、最高実在、宇宙の究極的根拠などとされる存在)を、その絶対性のままに人間が自己の内面で直接に体験しようとする思想的立場やその実践のことである[1][2][3]。またそこでの哲学を神秘哲学と呼ぶ。対立的思潮・理論として理性主義などがあげられる。英語: mysticism などが「神秘主義」と訳されている[1]が、この mysticism の語源をたどると ギリシア語: myein(眼や口を閉じる)に由来するとされており[1]、こうした表現が選ばれたことは、通常の表現に収まらない経験を示唆している[1]。

概要

編集神秘主義の根本的な特質は、unio mystica (ウニオ・ミスティカ、神秘的合一)と呼ばれる、絶対者と自己との合一体験にある[1]。行うことが人間を超えた絶対者との合一であり、通常の自己からすれば絶対的に他なる者との合一であるから、それは必然的に自己からの脱却、あるいは自己という枠を突破することを意味する[1]。つまり絶対者との合一は、脱自を行うということになり、神秘家というのは、いわゆる脱我(=エクスタシー)を体験している者である[1]。その体験において、我々が普段“自己”と信じているものは、絶対者の前に吸収されつくして無になり、同時に絶対者は対象ではなくなり、それが真の自己の根拠になる[1]。このような、“自己”の徹底的な死と復活と言える脱我的合一が神秘体験の宗教的な核心となっている[1]。

神秘的合一

編集神秘主義における神秘的合一は、あくまで自己自身の内面を通して体験される、自己の最内奥におけるできごとである[1]。だからこそ、神秘主義では《魂》や《霊》が強調される[1]。(その点で、神秘主義というのは絶対者が世界にあるとする汎神論からは区別される[1]。)

自己の最内奥において、“自己”が破られる体験であり、そこにおいて無限の深さが開かれることである。魂の内奥が“自己”という枠を超えて神の秘奥であるような内面性を体験する[1]。

合一体験はその最初期においては絶対的受動性とともにある[1]。自己が破られるという体験だからである[1]。自己からは突破できない自我性の最後の壁が彼方から破られる[2]。だが次に、それまで“自己”という枠によってふさがれてしまっていた《生の無限の泉》から新しい生命が湧き出てきて、それが自分の生命となる[1]。逆説的なことに、絶対的受動性を経ることによって生の活発な高揚や無限感が与えられる[1]。

こうした合一体験は、(日常的な感覚、当人以外の第三者が外面的・表層的に見ると)短い時間起きたように見え、長期間続いているようには見えない[1]。だが、それを体験した主体としては、自己理解や世界理解が根本的に入れ替わるほどに決定的なことが起きている[1]。

歴史

編集西洋の最初期の神秘主義として挙げられるものに、古代ギリシャのエレウシスの秘教、オルペウス教、ピタゴラス主義などがある。やや時代を下り、ネオプラトニズム、キリスト教神秘主義なども西洋神秘主義思想の例である。

ユダヤ教に付随する神秘主義思想としてはカバラが、イスラーム教に由来する代表的な神秘主義としてはスーフィズムがある。

南アジアにおいては、バラモン教のウパニシャッドに見られるアートマン思想を基としてタントリズムなどの神秘主義思想が派生し、後に仏教の密教にも影響を与えたとされる。また南インドのバクティ思想も神秘主義的な色彩があるとされている。これらのインドの神秘主義思想群は、20世紀後半のニューエイジ運動に多大な影響を与えている。

東アジアでの神秘主義の歴史は前漢の讖緯学に始まり、道教及びそれに付随する神仙思想、チベットの密教や日本の修験道などがそれに続く神秘主義思想とされている。禅宗は欧米人の一部の学者から神秘主義だと解釈されているが、日本人の禅宗学者と実践者は概してそれを否定している。

近世の神秘主義は、信仰的かつ共同体的な性格を持っていたが、一方、近代以降の神秘主義は、信仰のあるなしに関わらず個人的体験を中心とする[4]。近世ヨーロッパでは、人々が超常的な体験が起こりうると確信していたという信仰的現実があり、当時の神秘主義を理解する際には、そうした歴史性を考慮に入れる必要がある[4]。

脚注

編集参考文献

編集- 上田閑照「神秘主義」『宗教学辞典』東京大学出版会、1973年1月。

- 上田閑照「神秘主義」『世界大百科事典』平凡社、1988年。

- 金子昭「「図書紹介(98) 『ジャン=ジョゼフ・スュラン─17世紀フランス神秘主義の光芒─』」」『グローカル天理』第5巻、おやさと研究所 天理ジェンダー・女性学研究室、2017年。

関連項目

編集外部リンク

編集- 神秘主義 - コトバンク

- Mysticism - 神秘主義 - 古代エジプト、ユダヤ・キリスト教の神秘主義的伝統[リンク切れ]

- Mysticism - スタンフォード哲学百科事典「神秘主義」の項目。