越生町

埼玉県入間郡の町

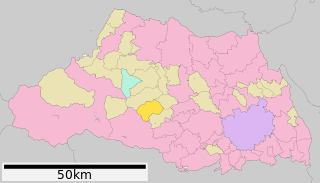

越生町(おごせまち)は、埼玉県のほぼ中央に位置し、入間郡に属する町。

| おごせまち 越生町 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 関東地方 | ||||

| 都道府県 | 埼玉県 | ||||

| 郡 | 入間郡 | ||||

| 市町村コード | 11327-1 | ||||

| 法人番号 | 6000020113271 | ||||

| 面積 |

40.39km2 | ||||

| 総人口 |

10,450人 [編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||||

| 人口密度 | 259人/km2 | ||||

| 隣接自治体 | 飯能市、入間郡毛呂山町、比企郡ときがわ町、鳩山町 | ||||

| 町の木 | ウメ | ||||

| 町の花 | ヤマブキ | ||||

| 町の鳥 | ウグイス | ||||

| 越生町役場 | |||||

| 町長 | 新井康之 | ||||

| 所在地 |

〒350-0494 埼玉県入間郡越生町大字越生900-2 北緯35度57分52秒 東経139度17分39秒 / 北緯35.9645度 東経139.29419度座標: 北緯35度57分52秒 東経139度17分39秒 / 北緯35.9645度 東経139.29419度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

人口は約1万1千人。関東三大梅林の1つである越生梅林を有する。

地理

編集歴史

編集町名の由来

編集「越生」を「おごせ」と読む難読地名であるが、その由来は諸説あるものの、この地が関東平野の西端で秩父山地に接しているために秩父地方との往来は尾根を越していかねばならず、その「尾根越し(おねごし)」が「尾越し(おごし)」となり、それがやがて「おごせ」と変化したと言われている[1]。また、柳田國男も次のように述べている。

埼玉縣入間郡越生(オゴセ)町、群馬縣利根郡赤城根村生越(オゴセ)などの例は、寧ろ峯越の意味ではあるまいか。(中略)地勢も峰越の方がふさはしいやうに思はれる。 — 柳田國男、『山の神とヲコゼ』寧楽書院、1936、pp.102-103.

人口

編集| 越生町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 越生町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 越生町

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

越生町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

行政

編集町長

編集- 新井康之(2021年2月25日就任、1期目)

歴代町長

編集- 越生町歴代町長[2]

広域行政

編集- 西入間広域消防組合:毛呂山町、鳩山町とともに、西入間広域消防組合の運営を行っている。

- 広域静苑組合:毛呂山町、鶴ヶ島市、鳩山町、坂戸市とともに、火葬場の運営を行っている。

- 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合:毛呂山町、鳩山町とともに、下水道事業を行っている。

- 坂戸地区衛生組合:坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町とともに、し尿処理を行っている。

- 埼玉西部環境保全組合:鶴ヶ島市、毛呂山町、鳩山町とともに、ごみ処理を行っている。

- 協議会

議会

編集町議会

編集- 定数:11人

- 任期:2019年8月1日 - 2023年7月31日

衆議院

編集| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 重複 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 当 | 大塚拓 | 48 | 自由民主党 | 前 | 117,002票 | ○ |

| 杉村慎治 | 45 | 立憲民主党 | 新 | 80,756票 | ○ | |

| 神田三春 | 67 | 日本共産党 | 新 | 21,464票 |

経済

編集産業

編集- 農業

江戸時代から越生梅林に表されるように、果樹生産・加工業が盛んである[注釈 1]。

- 工業

- 越生うちわ(伝統工芸) - 明治時代末には240万本の製造数があった大産業であったが、現在は1件を残すのみとなっている。一般的な丸い団扇ではなく、四角い形をしており頑丈であるため、強い風が起こせるという特徴がある。

- 建具 - 周辺地域と同じく、かつては建具産業が盛んだった。

金融機関

編集- 埼玉縣信用金庫 越生支店

- 飯能信用金庫 越生支店

- JAいるま野農業協同組合 越生支店

地域

編集教育

編集- 小学校

- 中学校

- 高等学校

- 専修学校

町の施設

編集- やまぶき公民館

- ゆうがく館

- 中央公民館

- 山吹保育園

- 地域交流センター

- 武道館

- 町立図書館

一部事務組合の施設

編集- 広域静苑組合越生斎場

警察

編集西入間警察署(坂戸市)管轄

- 越生交番

- 梅園駐在所

かつて当町には越生警察署があったが、1974年に入間郡坂戸町(現:坂戸市)に西入間警察署が建設され移転した。

消防

編集電話番号

編集市外局番は町内全域が「049」。市内局番が「2XX」の地域との通話は市内通話料金で利用可能(川越MA)。収容局は越生局のみ。

郵政

編集郵便番号は町内全域が「350-04xx」である。

- 越生郵便局 - 越生町全域の集配を担当

- 越生高取郵便局

交通

編集鉄道路線

編集中心となる駅:越生駅

バス路線

編集- 越生駅西口 - ニューサンピア埼玉おごせ - 梅林入口 - 黒山(黒山三滝)(川越観光バス:OS01、OS02、OS03、OS04系統)

- 越生駅東口 - 県立越生高校前 - チサン霊園 - せせらぎバスセンター(ときがわ町路線バス:と05-2系統)

- 越生駅東口 - 県立越生高校前 - 上熊井農産物直売所 - 高坂駅西口(鳩山町営路線バス:北部線)

かつて、当町には東武バスの車庫(川越営業所越生出張所)が存在したが、1977年に坂戸市に移転して川越営業所坂戸出張所となった。

タクシー

編集タクシーの営業区域は県南西部交通圏。

道路

編集- 県道

- 高速道路でのアクセス

高速道路は町内を通っていないが、鶴ヶ島市にある圏央道圏央鶴ヶ島ICの出口標識が「鶴ヶ島 越生」となっている。

- 首都圏中央連絡自動車道・圏央鶴ヶ島ICから、国道407号・埼玉県道114号川越越生線を利用して約13km

- 関越自動車道・東松山ICから、国道254号・埼玉県道41号東松山越生線を利用して約13km

観光ほか

編集名所

編集- 越生梅林周辺

- 黒山周辺

- 黒山三滝 - 室町時代に山岳宗教修験道の拠点として開かれ、江戸時代に人気の行楽地となった。

- 四寸道 - 下戸橋から高山不動(常楽寺)や子の権現を結ぶ尾根筋の旧道である[4]。

- 黒山鉱泉

- 龍穏寺 - 太田道真、道灌親子に縁のある寺。江戸時代には関三刹として明治維新までの間絶大な権力を持っていた。

- 戸神の代官屋敷

- 越生駅周辺

- その他

- 上谷の大クス

- あじさい山公園

- ゆうパークおごせ

- ニューサンピア埼玉おごせ (旧埼玉厚生年金休暇センター)

- 大宅壮一文庫越生分館

祭事

編集-

あじさい山公園

-

上谷の大クス

-

山吹の里歴史公園

著名な出身者

編集事件・事故

編集1996年に町民の7割にあたる8800名の集団感染事件が発生した。これは町営水道の消毒が不完全であったためクリプトスポリジウム原虫が水道水に混入したためである。なお、この原虫は越辺川上流においてヒト由来により混入したことが示唆されているものの、[6]具体的な混入地点が特定されたという情報は確認されていない。

脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ 越生町ホームページ「越生町の概要 町の紹介」

- ^ “越生町歴代町長「平成28年版統計おごせ 17選挙・行政より」” (PDF). 越生町総務課. p. 56. 2022年10月23日閲覧。

- ^ 新編武蔵風土記稿津久根村.

- ^ 新井良輔「四寸道随想」『奥武蔵』第176号、奥武蔵研究会、1977年、pp.4-5. 藤本一美「読図山行 「四寸道」とは? 高山街道(往還)探索行」『奥武蔵』第221号、奥武蔵研究会、1985年、pp.5-7.

- ^ 越生町公式ホームページ つつじ.

- ^ 水道水汚染によるクリプトスポリジウム症の集団発生 7ページ 2013年7月7日閲覧

参考文献

編集- 「津久根村」『新編武蔵風土記稿』 巻ノ174入間郡ノ19、内務省地理局、1884年6月。NDLJP:764003/100。

- “つつじ”. 越生町公式ホームページ. 2019年12月3日閲覧。

外部リンク

編集