義務について

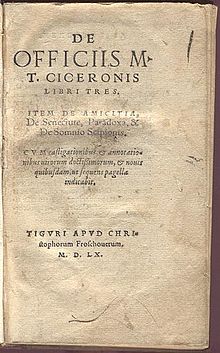

『義務について』(ぎむについて、ラテン語: De Officiis、『義務論』(ぎむろん)とも[1])は、古代ローマのキケロの著作。前44年成立。ストア派やプラトンの折衷的立場から道徳について論じる。キケロの全著作中で後世の影響が最も大きいとされ[2]、カントの義務論などに影響を与えた。

背景

編集成立

編集キケロ最晩年の前45年から前44年にかけて、『ホルテンシウス』を皮切りに成立した一連の哲学著作の一つにあたる。

具体的な成立時期は、前44年11月と推定される[3]。当時キケロは、9月にアントニウス弾劾演説(ピリッピカ)をした後、プテオリの別荘に逗留し、友人アッティクスと書簡で相談しつつ本書を執筆[3]。12月から著作活動をやめて政争に身を投じ、翌年12月に死亡した[3]。

書簡形式

編集本書は、キケロの息子(小キケロ、当時22歳)宛ての書簡の形式をとっており[3]、他の哲学著作が対話篇形式であるなか唯一異なる。

息子宛てだが、実際の想定読者は、他著作と同様ローマの若者全員だった[4][1]。その背景には、キケロがカティリナ弾劾で得た称号「祖国の父」(パテル・パトリアエ)があった[5]。

当時、小キケロはキケロの勧めでアテナイのペリパトス派クラティッポスのもとに留学中であり、本書はその話題から始まる[6]。

パナイティオスの『義務について』

編集本書は全3巻からなり、第1,2巻は、ストア派のパナイティオスの著作『義務について』(古希: Περί του καθήκοντος、断片のみ現存)の忠実な紹介となっている[7][8][9]。

一方、第3巻は、パナイティオスが論じずに済ませた問題について、ポセイドニオス・ヘカトン・プラトンら他の哲学者や歴史の故事をもとに論じる[10]。

パナイティオスは、キケロが理想視した小スキピオの知的サークル「スキピオ・サークル」の一員であり、ローマにストア派を広めた人物だった[11][9]。同時に、単なるストア派でなくプラトンやアリストテレスと折衷の面もある人物だった[12][9]。

義務・カテーコン・オッフィキウム

編集本書のいう「義務」は、古代ギリシア語の「カテーコン」(古希: καθῆκον)、ラテン語の「オッフィキウム」(羅: officium)の訳語である。

「義務」はあまり適切な訳語でなく[13]、より正確には「ふさわしい行為」[14][15][16]「自然本性に即した行為」[14][17]「理性(ロゴス)に基づいた行為」[18]を意味する。具体的には「父母や祖国を敬うこと」「友人と仲良くすること」「健康に留意すること」などの道徳的行為を指す[18]。

ストア派の倫理学において「義務」は2種あり[19][14][20]、

- 「完全義務」(羅: perfectum officium、古希: κατόρθωμα、カトルトーマ)[19] - ストア派の理想的賢者の義務。現代倫理学でいう「完全義務と不完全義務」とはやや異なる[21]。

- 「中間義務」(羅: medium officium、古希: μέσον καθῆκον、メソン・カテーコン)[19] - 一般人の義務。

とに分けられる。本書では「中間義務」を扱い、「完全義務」は『善と悪の究極について』で扱う[14]。

「オッフィキウム」は、キケロが「カテーコン」にあてた日常的ラテン語であり[15]、英語の「オフィス」(英: office)などの語源でもある[22]。

内容

編集第1,2巻では、義務とは「徳性」(羅: honestum、立派さ・高潔さ・美しさ)がある行為、または「有益性」(羅: utilitas、利益・功利)がある行為であるとし、「徳性」と「有益性」について分析する[23][24]。第3巻では、「徳性」と「有益性」が衝突する場合はどうするか、という問題を論じる[10][24]。最終的に、「徳性」と「有益性」が対立することはありえない(衝突しているのは見かけだけであり、悪徳だが有益という行為は実際は有益でない)と結論する[23][25]。

具体的なトピックは多岐にわたり、

- エピクロス派やキュレネ派の快楽主義の否定。

- ピュロンやアリストンの道徳懐疑論・アディアポラ論の否定。

- 心には「理性」(ロゴス)と「衝動」(ホルメー)の2部分があり[9]、前者に後者を統制させることで諸徳が生まれる[26]。

- 枢要徳(知恵・正義・勇気・節度)を分析し[11][27][28]、信義(フィデス)などを論じる[28]。

- ある行為が義務かどうかは、普遍的原則だけでなく個人の立場や状況にもよる(デコールム=プレポン論、ペルソナ論)[9][26][27]。

- 嘘をつくことが適切な状況もある(嘘も方便)[29]。

- 現代倫理学における「他者危害原則」「完全義務と不完全義務」の先駆的内容[30][21]。

- たとえ友人・国家・商業的利益のためでも悪徳を犯すべきでない(キケロ『友情について』やローマ法と関連)[31]。

- 有益性は自然法の根拠ではなく結果である[32]。

- ギュゲスの指輪の問題[33][33]。

- カルネアデスの板に似た問題[34]。

- レグルスの故事の讃美(自己の有益性よりも国家の有益性と徳性を優先して死亡した人物)[11][33]。

- 暴君は国家に徳性も有益性ももたらさないとし、カエサルやアントニウスを暗に非難したうえで、カエサル暗殺(暴君放伐[32])を正当化するような記述[35](キケロ『国家について』や[36]、プラトン『国家』『ゴルギアス』のトラシュマコス・カリクレス批判と関連[37])。

などがある。

受容

編集本書は古代から19世紀まで、倫理学の古典として読まれた[9]。同時に、ラテン語散文の模範として教科書に広く使われた[2]。

古代ローマでは、ホラティウス[2]、セネカ[2]、大プリニウス[2]、ウィトルウィウス[38]らが受容した。ラテン教父のアンブロジウスは、本書を下敷きにキリスト教倫理を述べる『教役者の義務について』を著した[5][16]。

中近世ヨーロッパでは、ソールズベリのジョン[39]、トマス・アクィナス[30]、ダンテ[40]、ペトラルカ[2]、エラスムス[2]、マキャヴェッリ[16]、グロティウス[41][16]、モンテスキュー[41][42][16]、フリードリヒ大王[2][43]、ジョン・ロック[30][32]、フランシス・ハチスン[44]、アダム・スミス[45][16][46][44]、トマス・リード[47]、ミル[30]、ヘーゲル[48]らが受容した。

19世紀以降は、文献学の発達により本書の校訂などが進んだ[2]。一方、哲学上の独自性が疑問視されるようになり、思想的影響力は低下した[2]。

カント

編集フリードリヒ大王は本書に感銘を受け、ドイツ語訳の制作を学者に命じた[44]。これを受け、クリスティアン・ガルヴェがドイツ語の訳注(1783年)を著した[41]。

カント『人倫の形而上学の基礎づけ』(1785年)は、このガルヴェの訳注に対する批判的応答として書かれた、と一般に言われる[41]。カントはキケロの「世俗的道徳哲学」「自然の導き」による義務を否定して、理性の優位を主張した[41]。しかし同時に、キケロの「人間性」(フマニタス)などの思想に影響を受けてもいた[41]。

また、カント『人間愛からなら嘘をついてもよいという誤った権利について』(1797年、通称「カントの嘘論文」)では、キケロと対照的に「嘘も方便」を否定している[29]。

日本語訳

編集新刊順

参考文献

編集著者名順

- 角田幸彦『体系的哲学者キケローの世界 : ローマ哲学の真の創設』文化書房博文社、2008年。ISBN 978-4-8301-1123-5。

- 門亜樹子 著「義務論(キケロからの展開)」、日本18世紀学会 啓蒙思想の百科事典編集委員会 編『啓蒙思想の百科事典』丸善出版、2023年、202-203頁。ISBN 978-4-621-30785-4。

- 加藤尚武『現代倫理学入門』講談社〈講談社学術文庫〉、1997年。ISBN 978-4-06-159267-4。

- 加藤尚武「キケローからミルへ」『実践哲学研究』第23号、実践哲学研究会、2000年。 NAID 120000892494。

- 國方栄二『ギリシア・ローマ ストア派の哲人たち セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウス』中央公論新社、2019年。ISBN 9784120051579。

- 近藤智彦 著「ローマに入った哲学」、伊藤邦武;山内志朗;中島隆博;納富信留 編『世界哲学史 2』筑摩書房〈ちくま新書〉、2020年。ISBN 9784480072924。

- 高橋宏幸「『義務について』解説」『キケロー選集9 哲学II : 大カトー・老年について / ラエリウス・友情について / 義務について』岩波書店、1999年。ISBN 9784000922593。

- 廣川洋一「義務論の淵源を尋ねて(上)」『思想』第1121号、岩波書店、2017a。 NAID 40021293740。

- 廣川洋一「義務論の淵源を尋ねて(下)」『思想』第1122号、岩波書店、2017b。 NAID 40021319524。

- 松尾大 著「キケロの受容」、日本18世紀学会 啓蒙思想の百科事典編集委員会 編『啓蒙思想の百科事典』丸善出版、2023年、200-201頁。ISBN 978-4-621-30785-4。

- 山田庄太郎「提題 アンブロシウスと枢要徳 : キケロの影響とアンブロシウスの独自性」『中世思想研究』第62号、中世哲学会、2020年。 NAID 40022417862。

脚注

編集- ^ a b 角田 2008, p. 239.

- ^ a b c d e f g h i j 高橋 1999, p. 392.

- ^ a b c d 高橋 1999, p. 384.

- ^ 高橋 1999, p. 387.

- ^ a b 山田 2020, p. 111.

- ^ 角田 2008, p. 225.

- ^ 廣川 2017a, p. 50;66.

- ^ 高橋 1999, p. 388.

- ^ a b c d e f 近藤 2020, p. 36.

- ^ a b 高橋 1999, p. 390f.

- ^ a b c 高橋 1999, p. 389.

- ^ 廣川 2017b, p. 164.

- ^ 角田 2008, p. 235.

- ^ a b c d 高橋 1999, p. 381.

- ^ a b 角田 2008, p. 229ff.

- ^ a b c d e f 廣川 2017a, p. 50.

- ^ 角田 2008, p. 234.

- ^ a b 廣川 2017a, p. 52.

- ^ a b c 山田 2020, p. 111f.

- ^ 角田 2008, p. 226.

- ^ a b 加藤 1997, p. 195.

- ^ 宮城徳也. “フィレンツェだより 2007年5月12日”. tokuyam.w.waseda.jp. 2025年1月25日閲覧。

- ^ a b 高橋 1999, p. 382f.

- ^ a b 角田 2008, p. 238.

- ^ 角田 2008, p. 243.

- ^ a b 山田 2020, p. 112.

- ^ a b 廣川 2017a, p. 53-57.

- ^ a b 山田 2020, p. 116.

- ^ a b 加藤 1997, p. 18-21.

- ^ a b c d 加藤 2000.

- ^ 角田 2008, p. 244f.

- ^ a b c 松尾 2023, p. 200.

- ^ a b c 角田 2008, p. 242.

- ^ 國方 2019, p. 97.

- ^ 角田 2008, p. 240f.

- ^ 角田 2008, p. 291.

- ^ 角田 2008, p. 248.

- ^ 瀬口昌久「建築倫理とウィトルウィウスの3原則」『技術倫理研究』第18号、名古屋工業大学技術倫理研究会、2021年。15-17頁。

- ^ 柴原大造 著「12紀ルネサンスとソールズベリのジョン」、橋口倫介 編『西洋中世のキリスト教と社会 : 橋口倫介教授還暦記念論文集』刀水書房、1983年。ISBN 4-88708-048-4。136頁。

- ^ 星野倫「キケローの哲学的著作とダンテ」『イタリア学会誌』第69号、イタリア学会、2019年。 NAID 130007974275。57-59頁。

- ^ a b c d e f 高橋 1999, p. 393.

- ^ 角田 2008, p. 292.

- ^ 角田 2008, p. 247.

- ^ a b c 門 2023, p. 202.

- ^ 廣川 2017a, p. 58.

- ^ 松尾 2023, p. 201.

- ^ 門 2023, p. 203.

- ^ 井川義次「十七世紀西洋人による『論語』理解」『人間科学』第8巻、琉球大学法文学部、2001年、11頁。