狂犬病ウイルス

狂犬病ウイルス (Rabies lyssavirus、英通例 : Rabies virus) とは、ラブドウイルス科リッサウイルス属に属するウイルスの1種。狂犬病の病原体である[1]。

| 狂犬病ウイルス | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

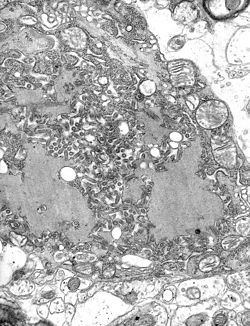

狂犬病ウイルスの電子顕微鏡写真(灰色の円形から棒状の粒子)。

| |||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

狂犬病ウイルスが確認されている地域(ピンク色)。

|

狂犬病ウイルスはヒトやイヌだけでなく、全ての哺乳類に感染する。増殖は感染した細胞の細胞質で行われる。乾燥や熱、アルコール消毒で容易に不活化する。

構造

編集狂犬病ウイルスはマイナス鎖の1本鎖RNA(ssRNA)ウイルスで、ビリオンは弾丸のような形をした円筒形である[2]。ヒトに感染するウイルスの多くは正多面体のビリオンを持つため、これは珍しい形である。円筒の長さは180nm、直径は75nmある。先端の一方は丸みを帯びた円錐形であり、もう一方は平坦か凹んでいる。リポタンパク質のエンペローブは平坦な部分以外を覆っている。内部には螺旋状のリポ核タンパク質とRNAがある。RNAはラブドウイルス科に多く見られる L (Large protein)、G (Glycoprotein)、N (Nucleoprotein)、P (Phosphoprotein)、M (Matrix protein) の5つの遺伝子が見られる[3]。ゲノム全体の長さは1万1615から1万1966塩基対である[4]。狂犬病ウイルスの遺伝子は約1500年間という短い期間で進化したと考えられている[5]。

分布

編集狂犬病ウイルスはほぼ全世界に分布しており、ウイルスを保持している動物の種類もイヌ、コウモリ、キツネ、マングースなど様々である。日本は1950年に定められた狂犬病予防法に基づき狂犬病ウイルスの撲滅を行い、約7年で撲滅に成功した。日本においては他国を旅行中にイヌに噛まれて感染し、帰国後発症し死亡したケースを除いては、1956年のヒトと、1957年のネコの発生を最後に確認されていない。1年間に約5万5000人が死亡しているが、そのうちの3万人以上はアジアである[6]。

他に感染が報告されていない国は、日本の厚生労働大臣が指定するものはオーストラリア、ニュージーランド、フィジー共和国、アイスランド、アイルランド、ノルウェー、スウェーデンと、アメリカ合衆国のグアムおよびハワイ、イギリスのグレート・ブリテン島および北アイルランドである。それ以外の国や地域は1人以上の感染が報告されているか、もしくは報告がない[6]。アメリカ疾病予防管理センターが土着の報告がないとする地域はもう少し広い地域が指定されている[7]。

ウイルス株

編集7種の遺伝子型に分類されている。日本国内には研究用として「西ヶ原株」「小松川株」「高橋株由来の高免株」など数種類のウイルス株が保管されている。2004年の国立感染症研究所の報告[8]によれば、高免株および西ヶ原株は、ヨーロッパ・中近東・アフリカからなる最も広い地域の分離株で形成されるクラスターに属し、小松川株は北極・カナダ・ロシアから分離されたウイルスのクラスターに属しているとされている。更に、1940年代に日本国内で分離された小松川株の由来は、中国およびロシア由来のウイルスと考えられるとしている[8]。

感染症

編集狂犬病ウイルスは主に感染した生物の唾液を経由し、傷口などから侵入して感染する。それ以外の感染経路は、稀なケースとして狂犬病の患者の臓器を移植した事による感染の報告はあるが[9]、輸血による感染は報告されていない[6]。

狂犬病ウイルスが体内に入ると、エンドソームを経由して神経細胞の細胞質に入り込みその中で増殖する。これは、エンドソーム内が低いpHに保たれているため、ウイルスのゲノムが生き残るためである。この時細胞質にはネグリ小体と呼ばれる特有の封入体が形成される。末梢神経を介して脳神経に達し、そこで初めて狂犬病を発症する。したがって脳神経から離れた部位から感染するほど、潜伏期間は長くなる。一般に潜伏期間は1ヶ月から3ヶ月であるが、長い場合には1年から2年に達する。

発症した場合、実験段階であるミルウォーキー・プロトコル[10]以外の有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡に至る。咬傷を受け発症前の場合、狂犬病ワクチンの複数回の接種が行われる[6]。

扱い

編集日本においては感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、4類感染症に指定されている。またこれとは別にイヌには狂犬病予防法、ウシやウマなどには家畜伝染病予防法が適用されている。咬傷事故を起こした動物は捕獲後2週間の観察が義務付けられている。これは、2週間以内に狂犬病を発症しない動物は咬傷時点での感染が否定されるからであるのと、感染の疑いがあるヒトを検査しても感染の有無を把握できないためである[6]。

ワクチン

編集ウイルスを保有している動物に対する予防接種のほか、ヒトの咬傷後の発症防止の為に「曝露前ワクチン接種」「曝露後ワクチン接種」用途に使用される。

狂犬病ワクチンは1885年にルイ・パスツールとエミール・ルーによって開発・使用された。現在では、ワクチンを製造する際の培養基により「感染動物脳組織由来ワクチン」「トリ発育胚ワクチン」「組織培養ワクチン」に大別される10種類程度のワクチンが存在する[11]。また、狂犬病ワクチンはリッサウイルス属のうちモコラを除き血清学的に交差するため、狂犬病ワクチンにより発症を防ぐ事が可能である[2]。

応用

編集トランスシナプス標識

編集神経伝達の経路を調べるためには途方もなく複雑で不明瞭な細胞の絡まりから関与する細胞を識別しなければならない。最も難しい課題である、指定した1つの細胞とシナプスで接続している細胞のみを正確に可視化するために狂犬病ウイルスを応用するトランスシナプス標識という手法がある。

狂犬病ウイルスは傷口から末梢神経に侵入すると、神経線維の軸索を遡り細胞体へ入って増殖して樹状突起へと移行しシナプスを渡って上流の次の細胞(前シナプス細胞)の軸索に侵入し、これを繰り返し最後に脳・中枢神経に達して様々な神経症状を引き起こす。

この狂犬病ウイルスの神経細胞を遡って移行する性質を応用して、無条件に増殖できない制限、感染した細胞に色を与える機能、自然界における哺乳類への無害化という遺伝子操作を加えた変異型の狂犬病ウイルスが作られた。このウイルスを神経細胞に導入し、調べようとする細胞にウイルス感染開始の条件を整える操作をする。ウイルスは増殖して病原性を発現しシナプスを渡って前シナプス細胞に侵入し、さら増殖しようとする。ところがこの細胞内の環境では阻害され感染力も失っているので、さらに遡ってシナプスを超えることはできない。代わりに組み込んでおいた蛍光タンパク質の遺伝子が発現して接続している神経細胞のみを可視化することができる。

出典

編集- 狂犬病に関して 大分大学 医学部 微生物学講座

- 狂犬病およびリッサウイルス感染症について 横浜市衛生研究所

脚注

編集- ^ 狂犬病 厚生労働省

- ^ a b 狂犬病とリッサ(狂犬病関連)ウイルス 日本ウイルス学会 (PDF)

- ^ Replication strategies of rabies virus. National Center for Biotechnology Information

- ^ Rabies complete genome National Center for Biotechnology Information

- ^ Molecular phylogenetics of the lyssaviruses--insights from a coalescent approach. National Center for Biotechnology Information

- ^ a b c d e 狂犬病に関するQ&Aについて 厚生労働省

- ^ Rabies Centers for Disease Control and Prevention

- ^ a b 新井陽子:1940年代に分離された日本の狂犬病ウイルス (高免株と小松川株) の系統樹解析 感染症学雑誌 Vol.78 (2004) No.9 P815-822

- ^ 臓器移植による狂犬病感染の調査、2004年-米国 感染症疫学センター

- ^ A Cure for Rabies? Scientific American

- ^ 狂犬病ワクチン 〔Rabies〕

- ^ 可視化例 - the NewYorkTimes - 1つの神経細胞(ピンク)に接続している細胞(黄色)

- ^ 宮道和成、「トランスシナプス標識法による神経回路の可視化と機能解析 高解像度の神経接続マップがひらく新しい脳科学の世界」 『化学と生物』 2012年 50巻 3号 p.21154-156, doi:10.1271/kagakutoseibutsu.50.154

- ^ トランスシナプス標識法による嗅球から嗅覚皮質への神経接続の解析

- ^ RESEARCHERS USE RABIES TO DRAW BRAIN CIRCUIT DIAGRAMS

関連項目

編集外部リンク

編集- 佐藤豪、伊藤琢也、庄司洋子ほか:ブラジルの各種動物より分離された狂犬病ウイルス糖蛋白の遺伝子および系統学的解析(ウイルス学) "The journal of veterinary medical science." 2004年 66巻 7号 p.747-753, NAID 110003960133

- 畠山薫, 貞升健志, 甲斐明美、1950年代に東京都内で分離された動物由来の狂犬病ウイルスの分子疫学解析 『感染症学雑誌』 2011年 85巻 3号 p.238-243, doi:10.11150/kansenshogakuzasshi.85.238

- 伊藤直人,、杉山誠、「狂犬病ウイルスの病原性に関する研究の進展 『ウイルス』 2007年 57巻 2号 p.191-198