南部町 (山梨県)

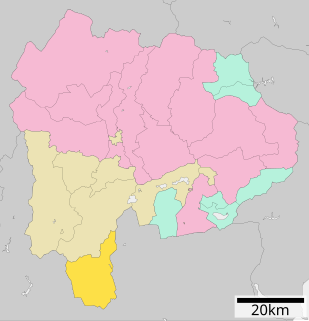

南部町(なんぶちょう)は、山梨県南巨摩郡の町。山梨県の最南端に位置する。町の中央部を富士川が縦断するように流れる。

| なんぶちょう 南部町 | |

|---|---|

| |

| 国 |

|

| 地方 | 中部地方(甲信越地方) |

| 都道府県 | 山梨県 |

| 郡 | 南巨摩郡 |

| 市町村コード | 19366-6 |

| 法人番号 | 9000020193666 |

| 面積 |

200.87km2 |

| 総人口 |

6,411人 [編集] (推計人口、2025年1月1日) |

| 人口密度 | 31.9人/km2 |

| 隣接自治体 |

南巨摩郡身延町 静岡県:静岡市、富士宮市 |

| 町の木 | ヒノキ |

| 町の花 | アジサイ |

| 町の鳥 | メジロ |

| 南部町役場 | |

| 町長 | 佐野和広 |

| 所在地 |

〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2 北緯35度14分32秒 東経138度29分10秒 / 北緯35.24233度 東経138.48606度座標: 北緯35度14分32秒 東経138度29分10秒 / 北緯35.24233度 東経138.48606度  |

| 外部リンク | 公式ウェブサイト |

| ウィキプロジェクト | |

概要

編集地理

編集町の9割近くが森林地帯で、宅地と農地を合わせた比率は4%にも満たない。標高は富士川河岸で150m未満と山梨県では一番低い位置にある[注釈 1]。

-

旧南部町内船上空 画面下部は富士川

-

旧南部町本郷上空 南部IC建設予定地

-

旧南部町南部上空 画面左部はアルカディア南部総合公園

地形

編集西側に十枚山や篠井山などの身延山地、東側に思親山などの天子山地に挟まれ、そのほぼ中央に富士川が流れる。

山地

編集- 主な山地

- 主な山

河川

編集- 南部町内を流れる主な河川(距離順)

| 河川名 | 長さ |

|---|---|

| 佐野川 | 18.8km |

| 富士川 | 16.0km(地内) |

| 福士川 | 10.0km |

| 戸栗川 | 7.8km |

| 内房境川 | 4.3km(地内) |

| 船山川 | 3.1km |

気候

編集静岡県に近いことから平均気温は15度と温暖で、また降水量も年間2,500mm以上と多い。

| 南部(1991年 - 2020年)の気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 18.1 (64.6) |

25.1 (77.2) |

27.8 (82) |

29.9 (85.8) |

33.5 (92.3) |

38.1 (100.6) |

37.9 (100.2) |

38.9 (102) |

38.1 (100.6) |

32.7 (90.9) |

27.3 (81.1) |

25.3 (77.5) |

38.9 (102) |

| 平均最高気温 °C (°F) | 10.3 (50.5) |

11.5 (52.7) |

14.6 (58.3) |

19.9 (67.8) |

24.1 (75.4) |

26.5 (79.7) |

30.1 (86.2) |

31.8 (89.2) |

28.3 (82.9) |

22.8 (73) |

17.5 (63.5) |

12.5 (54.5) |

20.9 (69.6) |

| 日平均気温 °C (°F) | 3.6 (38.5) |

5.0 (41) |

8.5 (47.3) |

13.6 (56.5) |

18.2 (64.8) |

21.6 (70.9) |

25.3 (77.5) |

26.4 (79.5) |

23.0 (73.4) |

17.4 (63.3) |

11.3 (52.3) |

5.9 (42.6) |

15.0 (59) |

| 平均最低気温 °C (°F) | −1.1 (30) |

−0.1 (31.8) |

3.3 (37.9) |

8.2 (46.8) |

13.4 (56.1) |

17.9 (64.2) |

21.8 (71.2) |

22.7 (72.9) |

19.4 (66.9) |

13.6 (56.5) |

7.1 (44.8) |

1.3 (34.3) |

10.7 (51.3) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −7.1 (19.2) |

−8.5 (16.7) |

−4.9 (23.2) |

−1.2 (29.8) |

3.6 (38.5) |

11.1 (52) |

14.5 (58.1) |

16.4 (61.5) |

10.8 (51.4) |

3.8 (38.8) |

−2.1 (28.2) |

−5.9 (21.4) |

−8.5 (16.7) |

| 降水量 mm (inch) | 92.6 (3.646) |

106.5 (4.193) |

204.3 (8.043) |

204.1 (8.035) |

214.2 (8.433) |

251.1 (9.886) |

294.6 (11.598) |

248.0 (9.764) |

403.5 (15.886) |

299.4 (11.787) |

148.0 (5.827) |

92.1 (3.626) |

2,558.2 (100.717) |

| 平均降水日数 (≥1.0 mm) | 5.4 | 6.2 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 12.5 | 12.3 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 7.7 | 5.6 | 113.3 |

| 平均月間日照時間 | 178.6 | 163.3 | 159.4 | 173.0 | 170.6 | 117.1 | 128.0 | 165.3 | 125.1 | 131.6 | 150.5 | 171.5 | 1,833.9 |

| 出典1:Japan Meteorological Agency | |||||||||||||

| 出典2:気象庁[1] | |||||||||||||

地域

編集- 旧南部町

- 睦合(むつあい)地区 - 旧睦合村

- 中野(なかの) - 旧中野村

- 本郷(ほんごう) - 旧本郷村

- 南部(なんぶ) - 旧南部村

- 成島(なるしま) - 旧成島村

- 塩沢(しおざわ) - 旧塩沢村

- 大和(おおわ) - 旧大和村

- 栄(さかえ)地区 - 旧栄村

- 上佐野(かみさの) - 旧上佐野村

- 下佐野(しもさの) - 旧下佐野村

- 内船(うつぶな) - 旧内船村

- 井出(いで) - 旧井出村

- 十島(とおしま) - 旧十島村

- 旧富沢町

- 富沢(とみざわ) - 旧富沢町

- 旧富河村

- 富河(とみかわ)地区 - 旧富河村

- 楮根(かぞね)

- 福士(ふくし)

- 旧万沢村

人口

編集| 南部町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 南部町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 南部町

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

南部町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

隣接する自治体・行政区

編集歴史

編集- ※ここでは旧南部町域を主体に記述している。旧富沢町域については富沢町#歴史を参照。

古代から南部氏統治時代

編集古代の律令制下では富士川右岸が巨摩郡河合郷に、左岸が八代郡河合郷に比定される。

平安時代末期には甲斐源氏の一族加賀美遠光の三男光行が南部郷に進出して南部氏の祖となり、睦合地区には居館跡とされる南部氏館跡がある。また、鎌倉時代には光行の子実長が波木井に居を構え、日蓮の弟子となり日蓮を身延に招聘した。栄地区では鎌倉時代の武将で鎌倉北条氏の一族・名越氏に仕え、日蓮を崇拝していた四条頼基が内船の地を与えられた際内船寺を建立し、付近にあった温泉を内船温泉として開湯している。

平安時代末期の奥州合戦の頃に光行ら南部氏は奥州に侵攻しそのまま土着した三戸南部氏(南部氏宗家)と甲斐国に留まっていた甲斐南部氏(のちの一戸氏)・根城南部氏(波木井氏、のちの八戸氏)とで別れ、鎌倉時代末期には甲斐・根城が鎌倉幕府側についたのに対し三戸は幕府討伐側につき、鎌倉幕府が倒れた後の南北朝時代になると甲斐・根城は南朝方に与していたが、1392年(元中9年または明徳3年)の南北朝合一(明徳の和約)により甲斐・根城は北朝方であった三戸に帰順する形で奥州陸奥国に転封し、南部氏による河内領統治は終焉を迎えた。

穴山・徳川氏統治時代

編集南部氏代わって北朝方であった甲斐守護武田氏の一族穴山氏が河内領へ進出し室町期に統治を行った。穴山氏は当初南部を拠点とし武田方であったが、戦国初期の穴山信風の頃に駿河国今川氏に帰属し、南部も今川方の領地となっている。その後武田信虎の甲斐国統一政策による河内侵攻により再び武田方となり、信風の子・信友の時代には武田氏の甲斐国平定と甲駿同盟の成立により本拠を南部から下山(身延町)移転する(但し、信風の代に今川の甲斐侵攻政策により移転していた説あり)が南部が重要拠点であることには変わりなく、信友の子・信君の頃に駿州往還の拠点として南部宿が成立し、武田信玄による駿河侵攻後は伝馬制の中継点として、信君が徳川氏に従順して徳川領となり江戸幕府が成立した後は身延山参拝および駿河から甲斐への流通のための宿場町となる。同じ時期に富士川水運の中継や駿州往還の脇街道である東河内路の拠点として内船も発展し、睦合(南部)と栄(内船)を結ぶための渡し舟も設けられている。近世には11か村が成立し、富士川西部が巨摩郡西河内領に、東部が八代郡東川内領に属した。全村が幕府直轄領、甲府藩領、再び直轄領に変遷し、上飯田代官から市川代官支配となる。

明治期から昭和の大合併まで

編集明治時代の1878年(明治11年)に郡区町村編制法が設定され、南部を主とした睦合地区は南巨摩郡、内船を主とした栄地区は西八代郡に属するようになる。1889年(明治22年)の町村制によって睦合地区は睦合村、栄地区は栄村として単独自治体が成立した。睦合村では近藤喜則が南部宿の陣屋であった南部本陣跡地に私塾である「蒙軒学舎」を開き、宣教師のチャールズ・イビーを招くなどして地域の教育の向上を図った。

睦合村は駿州往還による馬車運輸や徒歩運輸、栄地区は富士川水運が維持され互いに独自の発展をしていたが、大正になると富士川沿いに甲駿鉄道計画の話が持ち上がり、睦合側を通過する甲駿軽便鉄道と栄側を通過する富士身延鉄道(現在の身延線)との誘致合戦になるが富士身延鉄道側による鉄道敷設が採用され、1918年(大正7年)に富士側から延伸してきた南部内船駅(現在の内船駅)まで開業。1920年(大正9年)には身延山の最寄駅である身延駅まで、1928年(昭和3年)には山梨県庁がある甲府駅まで延伸し、それに伴い富士川水運が廃止されたが自動車運輸はまだ未発達であったため町内の交通の要所はこれまでの睦合側から栄側へ移動した。一方で睦合側から内船駅を利用する目的のため1932年(昭和7年)に南部橋が架橋されると両地区の結びつきは強くなり、第二次世界大戦後に実施された昭和の大合併によって両地区の村は1955年(昭和30年)4月1日 に合併し、南巨摩郡に属する形で(旧)南部町が発足した。

(旧)南部町時代

編集| なんぶちょう 南部町 | |

|---|---|

| 廃止日 | 2003年3月1日 |

| 廃止理由 |

新設合併 南部町(旧) 、富沢町 → 南部町 (新) |

| 現在の自治体 | 南部町 (新) |

| 廃止時点のデータ | |

| 国 | 日本 |

| 地方 | 中部地方(甲信越地方) |

| 都道府県 | 山梨県 |

| 郡 | 南巨摩郡 |

| 市町村コード | 19366-6 |

| 面積 | 112.34 km2 |

| 総人口 |

6,489人 (2003年3月1日) |

| 隣接自治体 |

山梨県:富沢町、身延町 静岡県:静岡市、富士宮市、芝川町 |

| 町の木 | ヒノキ |

| 町の花 | ヨウラクツツジ |

| 他のシンボル | 町の鳥:メジロ |

| 南部町役場 | |

| 所在地 |

〒409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1 |

| 座標 | 北緯35度17分2.5秒 東経138度27分44.4秒 / 北緯35.284028度 東経138.462333度 |

| ウィキプロジェクト | |

南部町発足後はこれまでの林業に加え静岡県から流通用茶葉の導入により茶業が発達し、また駿州往還が国道52号の指定を受け自動車運輸が盛んになったことから睦合村では路線バスが相次いで開設する。しかし1970年代になると林業の衰退などから人口が減少に転じ、路線バスも相次いで廃止されるようになった。町では身延線の貨物輸送に代わり自動車輸送の増加に対応すべく南部バイパスの建設や工場誘致を進めるが人口減に歯止めがかからず、最盛期は1万人近くいた人口は7千人を割り込むことになった。そのため 1995年(平成7年)に地方分権一括法による合併特例法が改正(平成の大合併)されると周辺自治体との合併話が持ち上がり、結びつきが強かった富沢町との合併協議会が設置されると話はスムーズに進み、2003年(平成15年)3月1日に両町は合併し(新)南部町が発足した。

合併前後での違い

編集現在の南部町(新南部町)は新設合併によって設置された自治体であり、それ以前に存在した南部町(旧南部町)は廃止されている。新南部町(2003年3月1日以降)と旧南部町(2003年2月28日以前)は同名の別自治体という扱いで、国勢調査などのデータについても合併前と合併後とでは別々のものとして扱われている。

旧南部町の町役場は改築の上、南部分庁舎として使用されている。

南部町 (旧) の歴史

編集- ここでは睦合村、栄村、(旧)南部町の年表について記す。前後の詳細な歴史については#歴史を参照。

- 1889年(明治22年):この頃までに富士川西岸の睦合地区6村が合併し南巨摩郡睦合村が,富士川東岸の栄地区5村が合併し西八代郡栄村ができる。

- 1918年(大正7年):身延線が十島駅、その後内船駅まで開通。

- 1952年(昭和27年):佐野地域に日本軽金属が建設した水力発電所である柿本ダムが竣工。

- 1955年(昭和30年):睦合村と栄村が合併し町制施行。

- 1960年(昭和35年):南部の火祭り開始。

- 1964年(昭和39年):旧睦合村役場跡地に南部町立南部中学校が完成、睦合中学校と栄中学校を統合する形で開校。

- 1982年(昭和57年):南部バイパスが開通し、国道52号のルートが変更される。

- 1986年(昭和61年):かいじ国体が開催され、同地では少年男子ソフトボールが行なわれた。

- 1994年(平成6年):アルカディア南部総合公園が完成する。

- 2003年(平成15年):富沢町と合併し消滅。

政治

編集行政

編集町長

編集- 歴代首長

| 代 | 町長 | 就任日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 町長職務執行者 | 望月秀次郎 | 2003年(平成15年)3月1日 | 旧富沢町長(1993-2003) |

| 初代 | 小沢介三 | 2003年(平成15年)4月13日 | 旧南部町長(1986-2003) |

| 2代 | 望月秀次郎 | 2007年(平成19年)4月13日 | 旧富沢町長(1993-2003) |

| 3代 | 佐野和広 | 2011年(平成23年)4月13日 |

役場

編集- 南部町役場 - 旧富沢町役場

- 南部分庁舎 - 旧南部町役場、合併後改築され文化ホール付施設となった

- 万沢支所

- 総合公民館 - 南部分庁舎に隣接

財政

編集2004年の南部町の財政力指数は0.3とかなり低い数値となっている。(財政力指数は0.5が財政的自立の目安だといわれている。)また1人あたりの地方債現在高も92万円と類似団体の平均(47万円)と比較して高い数値を表している。今後は三位一体の改革による地方交付税減少や過疎化による住民税・固定資産税の減少が見込まれることから更に厳しい財政となることが予想される。一方で地方債の町負担分が30億に対し基金が42億あることや今後公共施設の抑制を行なうとしていることから町側は健全財政であるとアピールしている。(出典:町広報誌2007年1月号より)

町民憲章

編集- 南部町民憲章

南部町では2004年(平成16年)1月5日、議会で南部町民憲章が制定された。内容は以下の通り

- 南部町民憲章

わたくしたちの郷土は、富士川に沿う河内路の要衝として、 古くから特色ある文化を育ててきました。 私たちは、この南部町民であることに誇りをもち、恵まれた 自然に感謝し、歴史や文化を大切に、ふれあい豊かな躍進する 町をつくるため、この憲章を定めます。

- 自然を愛し、美しい町をつくります。

- 仕事にはげみ、活力のある町をつくります。

- 生涯を通して学び、文化の町をつくります。

- 心とからだをきたえ、明るい町をつくります。

- たがいに助け合い、平和な町をつくります。

この南部町民憲章は2013年(平成25年)に発行された新町誕生10周年記念誌の「山梨県南部町のこと」の巻末資料、「南部町町勢要覧資料」やインターネットで閲覧できる「山梨県南部町議会の概要」などの資料にも確認できる。

国家機関

編集国土交通省

編集- 富士川中流出張所

農林水産省

編集- 南部林務事務所

施設

編集警察

編集消防

編集- 峡南広域行政組合消防本部中部消防署南分署(南巨摩郡南部町楮根2890-1)

医療

編集- 南部町医療センター(健康管理センター)

- 内船診療所

- 佐野診療所

- 万沢診療所

福祉

編集- 峡南広域行政組合老人福祉施設「慈生園」

- アルファーセンター(在宅介護支援センター)

- 富沢地区老人福祉センター

- 富沢デイサービスセンター

郵便局

編集- 主な郵便局

- 南部郵便局

- 内船郵便局

- 万沢郵便局

- 富河郵便局

- 十島簡易郵便局

組合施設

編集- 活性化センター

- 峡南女性センター

- 農村環境改善センター - 南部町役場に隣接

- 環境センター(ごみ処理場)

- 南部アルカディア聖苑(火葬場)

- 山梨みらい農業協同組合南部支店

- 南部町森林組合

- 南部自動車教習所

対外関係

編集交流

編集青森県三戸郡にある南部町とは南部氏関連で繋がっており、旧南部町時代から交流があったほか、2006年(平成8年)に南部氏の所轄地であった岩手県盛岡市や青森県八戸市、南部氏が東北へ移住する前に統治していた身延町などと共に平成・南部藩を結成している。

静岡県側との結びつきも強く、先述の越県通学だけでなく企業や工場が多い富士宮市や富士市への県またぎの通勤も盛んに行われており、合併前の2000年国勢調査では旧富沢町が、合併後の2010年国勢調査では町全域が富士都市圏の一部に組み込まれている。さらに八大都市圏である静岡・浜松大都市圏にも南部町が含まれる(山梨県内では唯一)。

経済

編集第一次産業

編集古くから林業が盛んであり、スギ・ヒノキをブランド化した「南部の木」は地域団体商標に登録されている。また、温暖多湿な気候であることから正確な記録上では室町時代から日本茶が栽培されており、戦後やぶきた種を導入してからは栽培が活発化し、南部茶として出荷・販売している。竹林も多く、旧富沢町域ではタケノコの収穫も行われている。富士川が縦断しており、支流も多いことからアユやヤマメ、アマゴ、イワナといった漁業も行われており、町内には遊漁証を発行する取扱所が点在しているほか、富沢の奥地である徳間地区にはヤマメ、アマゴ、イワナの稚魚を育成する魚苗センターも存在する。

第二次産業

編集医療用カプセル・錠剤の製造会社であるアリメント工業の本社をはじめ、中央化学(プラスチック容器製造)、東タイ(プラスチック包装製造)、ビヨンズ(自動車部品製造)の工場がある。また、日本軽金属の発電施設も点在しており、第二次世界大戦の末期から戦後にかけて富士川第一発電所や柿元ダムの建設が行われている。

第三次産業

編集駿州往還の宿場町であった南部や福士、富士川舟運の中継基地でもあった内船に小規模ながら商店街がある。中規模以上の商業施設は存在しないが、身延町にあるフレスポみのぶや静岡県富士宮市にあるイオンモール富士宮へは車で1時間以内で行くことができる。

町内には温泉や旅館、民宿、キャンプ場が点在し、万沢地区にはゴルフ場がある。東海自然歩道が縦断しており、十枚山や篠井山、思親山などといった日帰り可能な登山やトレッキングコースがあり、JR東海によるウォーキングツアーも設定されている。

情報・通信

編集マスメディア

編集放送局

編集- テレビ放送

地上波は共同受信設備経由での視聴が主であり、アンテナ受信の家庭は少数である。[2]

山梨県側からのNHK甲府放送局、山梨放送(日本テレビ系列)、テレビ山梨(TBS系列)をはじめ、静岡県側からの再送信によりNHK静岡放送局、静岡朝日テレビ(テレビ朝日系列)、テレビ静岡(フジテレビ系列)の放送も視聴可能であるが、町内にいわゆるCATV局のような他チャンネルサービスを行う事業者は存在せず、またテレビ東京系列の放送局は山梨・静岡双方に存在しないため、遅れネットによる一部番組の放送を除き視聴は不可能となっている。なお、アナログ時代は静岡第一テレビ(日本テレビ系列)および静岡放送(TBS系列)も視聴可能であった。

中継局

編集生活基盤

編集ライフライン

編集電気通信

編集固定電話が一般的でなかった1960年代頃に有線放送電話が導入されたのが始まりで、固定電話が全家庭に広まった1980年代からオフトーク通信に切り替わり、合併後も継続して使用され1日2回の定期放送や火災時の緊急情報送出に使用されていたが、設備の老朽化や提供元のNTT東日本が2015年を以てオフトーク通信のサービス終了を決めたことから、2012年3月に市町村防災行政無線を導入し、現在に至る。

- 通信

インターネットは2000年頃より日本各地で普及が始まったADSLであったが、南部町では町内放送用に用いられていたオフトーク通信による干渉の問題や基地局が南部町内に未設置だったことなどからフレッツADSLなどのサービスが未提供の状態が続いていた。しかし2004年にオフトーク通信の干渉問題が解決され、また南部町内にも基地局が設置されたことから随時提供が開始されるようになった。さらにFTTH網の整備が進捗したことで2011年末にはフレッツ光のサービス提供が万沢地区より開始され、2012年3月の市町村防災行政無線導入と同時にほぼ全地域でのサービス提供行われている。

- 携帯・モバイル通信

携帯電話についてNTTドコモが1990年代に南部町内に基地局を設置し町内でのサービスを開始したのが始まりで、日本移動通信(現在のau)およびJ-PHONE(現在のソフトバンクモバイル)も2000年頃よりサービスの提供を開始したことで携帯電話の主要キャリアは山間部を除き通話・通信が可能(3社とも4Gに対応)となっている。PHSについてもウィルコム(現在のY!mobile)が2007年よりサービスを開始しており、WiMAXもUQコミュニケーションズのサービス提供エリア内となっている。但し公衆無線LANについてはごく一部の旅館などを除き末導入の状態が続いている。

教育

編集合併時点では3つの町立中学校と4つの町立小学校があったが、2011年に3つの中学校が統合して南部町立南部中学校に、2020年には富河小学校と万沢小学校が統合して南部町立富沢小学校となったため、中学校1校と小学校3校となった。 1970年代以前は、道路事情が悪かったこともあって山間部からの通学が困難であったため、分校や寮が設けられていたが、その後いずれも廃校や閉鎖となっている。

高等学校

編集町内に高等学校はなく、公立高校は基本的に隣の身延町にある山梨県立身延高等学校か市川三郷町の山梨県立青洲高等学校へ通学するが、隣県特例が適用されるため静岡県側にある静岡県立富士宮西高等学校・静岡県立富士宮北高等学校・静岡県立富士宮東高等学校・静岡県立富岳館高等学校・静岡県立富士高等学校へ通学する生徒も多い。

山梨県では1968年(昭和43年)から2006年(平成18年)まで普通科を有する県立高等学校を対象に小学区による通学制限が行なわれ、南部町は身延学区に属し、県立高校普通科への進学は身延高等学校のみであった。一方で、静岡県側は2008年(平成20年)まで普通科で中学区制を導入していたものの隣接の第4学区(富士学区)内の高校で南部町からの志願者を自県と同等に扱っていたことや、旧富沢町地域からの場合、身延と富士宮との距離に大差がないことから、ある程度の学力があれば静岡県公立高への通学が容易に行なわれており、両県の学区制が廃止された後もその傾向は強い。

私立高校においても、県内の身延山高等学校だけでなく隣県の星陵高等学校に容易に通学できる環境にある。

中学校

編集- 町立

小学校

編集- 町立

- 南部町立睦合小学校

- 南部町立栄小学校

- 南部町立富沢小学校[注釈 2]

幼児教育

編集幼稚園

編集- 学校法人南部みどり幼稚園

保育園

編集- 睦合保育園

- 栄保育園

- 富河保育園

- 万沢保育園

交通

編集空路

編集空港

編集- 最寄りの空港

空港については富士山静岡空港があり、道の駅とみざわから車で90分で行くことができる[3]ほか、特急列車または高速バスで静岡駅まで向かえば当駅を発着している空港バスで行くことも可能である。東京国際空港(羽田空港)へは甲府駅から空港バスが走っているほか、成田国際空港へ向かう場合は甲府駅、新富士駅から空港バスで行くことが可能である。

鉄道

編集内船駅から甲府駅より富士駅のほうが近く、かつ富士駅と新富士駅の間も車で5分程度の距離のため例えば東京など首都圏との往来の場合甲府駅経由で中央本線の特急列車(あずさ・かいじ)を利用するより新富士駅経由で東海道新幹線(こだま)を利用したほうが所要時間が短い場合がある。中京圏・近畿圏の場合は特に顕著で、内船駅から特急列車で静岡駅まで向かえば東海道新幹線(ひかり・こだま)に接続しているため、遠回りになる甲府駅まで向かう必要はない。

- 東海旅客鉄道(JR東海)

バス

編集路線バス

編集- 南部町営バス - 町役場および内船駅を中心に町内を巡回している。

- かつては甲府駅と静岡駅を結ぶ特急バスが南部、福士(町屋)、万沢に停車していたほか山梨交通のバスが町内を巡回していたが1970年代を境に順次廃止していき、最後に残った駅北西部の中野から身延駅方面へ乗り入れている山交タウンコーチ(山梨交通グループ)のバスも2017年3月31日に廃止となった。

高速バス

編集高速バスで東京方面へ向かう場合、身延駅から中央高速バスに乗車し新宿駅まで向かうか富士宮駅からやきそばエクスプレスに乗車し東京駅へ向かうことが可能である。中京圏についても東名高速道路富士ICにある富士バスストップまで行けば東名ハイウェイバス(超特急・特急)で名古屋駅まで直行で向かうことが可能である。

道路

編集2021年8月29日に中部横断自動車道の山梨・静岡間が全線開通したことで、町内の富沢ICと南部ICから甲府方面や静岡・清水方面に容易に移動が可能になった。また、双葉JCTを経由して中央自動車道、長野自動車道、上信越自動車道を利用することで日本海へ抜けることも出来るようになった。

高速道路

編集国道

編集県道

編集- 主要地方道

- 一般県道

- 山梨県道809号釜の口塩沢線

- 山梨県道803号内船停車場線

- 山梨県道806号井出停車場線

- 静岡県道195号・山梨県道801号高瀬福士線

- 静岡県道196号・山梨県道802号大向福士線

- 静岡県道192号・山梨県道807号宍原塩出線

- 山梨県道811号日向宿線

町道

編集- 町道は平成25年4月1日の時点で293路線があり、その総延長は195.1kmにも達する。(新町誕生10周年記念誌「山梨県南部町のこと」南部町町勢要覧資料)

道の駅

編集観光

編集名所・旧跡

編集- 主な寺院

- 街道・宿場

- 主な史跡

- 十島金山

観光スポット

編集自然景観

編集温泉

編集文化施設

編集娯楽施設

編集- 南部映画劇場 - 映画館(1952年~1960年代)

文化・名物

編集祭事・催事

編集- 旧南部町の富士川河川敷で行われる。

- たけのこまつり(4月中~下旬の日曜日)

- 旧富沢町の役場前広場で行われる。富沢町時代は4月29日に開催されていたが、新南部町からは29日より前に開催される。

- あじさい祭り(6月中旬~下旬)

- 内船地区のうつぶな公園にて90種約3万株のアジサイが観賞できる。なお、アジサイは南部町の町花でもある。

- 南部町文化ホールで開催される。素人歌舞伎(地歌舞伎)であり、山梨県の無形民俗文化財に指定されている。

名産・特産

編集宗教

編集南部町域を統治していた南部氏や四条氏が日蓮を崇拝していたことから内船寺や妙浄寺といった日蓮宗、その後統治した穴山氏は臨済宗妙心寺を菩提としていたことから円蔵院や最恩寺などといった臨済宗妙心寺派の寺院が多い。その他諏訪神社や八幡宮(八幡神社)といった神社やキリスト教会の支部、さらには新宗教(宝生教)の本院も存在する。かつては福士川沿いにオウム真理教の施設(富士清流精舎)が存在したが、1995年(平成7年)の一斉捜査後に解体され、跡地は公園となりその痕跡は一切ない。

伝説・逸話

編集- 南部町の伝説、昔話

南部町には幾つかの伝説や昔話、怪談が存在する。

- 鉈取りの滝

阿部の峠へ向かう山中にある高さ6〜7mの滝があり、ある人がそこで木を切っていると鉈を滝へ落としてしまった。覗けば鉈はよく見えるのに滝壺へ降りると鉈は何故か見えない。行ったり来たりを3~4回繰り返しているとそこで機を織っていたお姫様が出てきて「ここはお前の来るところではない」といって鉈も返してくれなかったので、この滝を「鉈取りの滝」というようになったという昔話、内容は「金の斧銀の斧」に似ているが決定的な違いは最終的に鉈は返ってこない点である。

- さつき姫伝説

「さつき姫」の伝説には、①戦乱で行方不明の宗良親王の消息を尋ねて池の山の大池にきて投身自殺をした。②南朝の落ち武者吉野某の娘で家族3人で池の山に住んでいたが18歳で入水自殺をした。③大凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)が京都をのがれた後を慕って来たもの。④源頼朝の娘であり平家討伐のための軍事策略として池の山に大池を築いたなどの諸説がある。その中の一つの概略を以下に記す。

- 南朝の忠臣吉野三郎の一人娘佐津岐(さつき)姫は、吉野朝末期に南朝再興のための募兵の目的で家臣6人と富士川を登り万沢に到着し、池の山に入った。しかし姫は南朝再興の夢を途中で断念し、忠臣の行く末を案じ、池の山の大池で入水自殺した。家臣が姫を捜していると、池の中央部に姫が現れ、家臣に募兵を止めてこの地に永住するよう伝えた。すると激しい風雨により池は溢れ、その水は濁流となって福士川から富士川に流れた。そのとき姫は大蛇に化身して富士川を下り、松野郷で昇天して七色岩となった。それ以来福士から松野郷まで、さつきが咲き乱れるようになった。〔富沢町教育委員会編『伝説「さつき姫」』1990年〕

出身関連著名人

編集南部町を舞台とした作品

編集漫画・アニメ・ドラマ

編集- ゆるキャン△

- メインキャラクターの一人が南部町在住の設定[4]で、富士川にかかる南部橋とその周辺、山梨県道803号内船停車場線、JR東海身延線の内船駅などが作中に登場する。

脚注

編集注釈

編集出典

編集- ^ “南部 過去の気象データ検索”. 気象庁. 2025年1月14日閲覧。

- ^ “地域情報基盤整備に関する住民アンケート等調査結果について”. 2018年4月8日閲覧。

- ^ 東部地域の主要スポット(富士山静岡空港)[リンク切れ]

- ^ あfろ (2015). ゆるキャン△ 第1巻. 芳文社. p. 26. ISBN 978-4-8322-4635-5