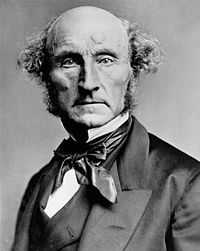

ジョン・スチュアート・ミル

ジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806年5月20日 - 1873年5月8日)は、イギリスの哲学者。政治哲学者、経済思想家でもあり、政治哲学においては自由主義・リバタリアニズムのみならず社会民主主義の思潮にも多大な影響を与えた。晩年は自ら社会主義者を名乗っている。

ジョン・スチュアート・ミル | |

| 生誕 |

1806年5月20日 |

|---|---|

| 死没 |

1873年5月8日(66歳没) |

| 時代 | 19世紀の哲学 |

| 地域 | 西洋哲学 |

| 配偶者 | ハリエット・テイラー・ミル(1851年-1858年、死別) |

| 学派 | 経験論、功利主義、自由主義 |

| 研究分野 | 政治哲学、倫理学、経済学、帰納・論理学、科学哲学 |

| 主な概念 | パブリック領域/プライベート領域、hierarchy of pleasures in Utilitarianism、自由主義、初期リベラル・フェミニズム、危害の原理(他者危害排除の原則、愚行権)、ミルの方法 |

|

影響を受けた人物

| |

| 署名 |

|

倫理学においてはベンサムの唱えた功利主義の擁護者として知られる他、論理学分野においてはバートランド・ラッセルら後続の分析哲学にも強い影響を与え、初期科学哲学の重要な哲学者として知られる。

生涯

編集ジョン・スチュアート・ミルの生涯は、彼の精神的、思想的発達の描写を中心とした『自伝』(『ミル自伝』とも。1873年)で詳細に語られている。

幼年時代

編集ジョン・スチュアート・ミルはロンドンにてハリエット・バロウと哲学者ジェームズ・ミルの長男として生まれた。ミルは学校へ行かず厳格な父親によって教育され、また父親と親交が深かったベンサムやフランシス・プレイスにも助言をもらったりした。 小さい頃から年中勉強させられ、同年代の子供たちと遊ぶことは禁じられていた。父親のジェームズ・ミルはベンサムの思想に共感し、またアソシエーショニズム(Associationism)の支持者でもあった。ジェームズはそれらの考えにもとづき、ミルを優れた知識人に育て上げたい、そしてベンサムと自分の死後は功利主義の思想をミルに担わせたいと考えていた[2]。

ミルは早くから頭角を現し、自伝によると3歳にして古代ギリシア語を学んでいた[3]。8歳になる頃にはイソップ寓話、クセノポンの『アナバシス』、ヘロドトスの著作全てを読み[3]、またルキアノス、ディオゲネス・ラエルティオス、イソクラテス(Isocrates)、プラトンの初期の対話篇6篇を読みこなしていた[3]。また英語で書かれた歴史の本を大量に読み、数学、物理学、天文学も学んでいた。

8歳から13歳にかけてのミルの学習の記録は、彼と同時代に生きたスコットランドの哲学者であるアレクサンダー・ベイン(Alexander Bain)によって出版されている。ベインによると、ミルの自伝は彼が実際にやってのけた学習量を控えめに述べているという。8歳の時分にミルはラテン語、ユークリッド幾何学、代数学を学び始め、父親によって家族内で彼の弟たちの教師役に選ばれた。彼の読書の大部分はいまだ歴史物が大半を占めていたが、ミルはまた当時の学校や大学で広く読まれていた全てのラテン語とギリシア語の著作を読んでもいた。ミルはラテン語やギリシア語で作詩することは教わらず、それらの言語での著作の内容を理解するためだけに向けられていて、10歳の頃には彼はプラトンやデモステネスを難なく読むようになった。彼が12歳の頃、1818年に父親のジェームズによる著作『インドの歴史』が刊行され、そのほぼ直後からミルはスコラ論理学を全般的に学び始め、またそれと同時に、アリストテレスの論理学に関する論文を原語で読みはじめた。翌年、彼は政治経済学を始め、アダム・スミスやデヴィッド・リカードを父親と共に学習・研究し、彼らの古典派経済学の生産要素の見方を完全に学び取った。

精神の危機とその後

編集ミルは21歳のときに本人の言う「精神の危機」に陥り、興味・意欲の著しい減退とうつ状態に陥った。ウィリアム・ワーズワースなどの当時のロマン主義への接近と、(時系列上は少し遅れるが)1830年に出会ったときすでに人妻であったハリエット・テイラー(1807年 - 1858年)との親密な交友関係によってミルはこの危機を乗り切っている。後者については、モラルにうるさいヴィクトリア朝期としてはかなりの問題であったが、ミル本人の証言によれば、この時期のミルとハリエットは清い交際を保っていた。ハリエットはテイラーとの間に二男一女があったが、1833年には末娘のヘレン(1831年 - 1907年)を連れて夫と別居し、週末にミルが彼女を訪問するライフスタイルをとった。ハリエットは社会活動家でもあり、その後のミルの著作全体に強い影響を与えている。ミルとハリエットはテイラーの死(1849年)の2年後、1851年に結婚したが、ハリエットのアヴィニョンでの急死(1858年)によって結婚生活は短命に終わった。ハリエットの没後は、先述した末娘ヘレンがミルの支えとなった。

ミルはオックスフォード大学やケンブリッジ大学から研究の場を提供されたがこれを断り、父と同様に1858年までイギリス東インド会社に奉職した。従って、ミルは専門職としての「学者」であったことは一度も無い。

東インド会社の解散後は、ロンドン・ウエストミンスター選挙区選出の無所属下院議員として1865年から68年まで短期間ながら選出されている。ミルは当時のリベラリストの代表格として、この時期にアイルランドの負担軽減を主張し、イギリス下院における最初の婦人参政権論者となっている。「代議制統治論」では比例代表制、普通選挙制など、はるかに時代の流れに先駆けた選挙制度改革を主張した。植民地におけるジャマイカ事件でチャールズ・ダーウィンなどとともに反乱側(黒人)を擁護し、エア総督を弾劾する論陣を張ったのもこの時期である。もっとも、政治家としてはあまりにも先進的・理想主義的であったために世の受け入れるところとならず、次の選挙では落選している。結局、英国で男女平等の普通選挙が実現したのは、第一次大戦後の1928年のことであった。なお、ミルはバートランド・ラッセルの名付け親でもある。1865年、セント・アンドルーズ大学の学長に任命された(1865年-1868年)。

ミルはフランスのアヴィニョンに滞在中、丹毒(連鎖球菌感染症の一つ)によって死去した。アヴィニョンに妻ハリエットと並んで墓がある。

学問におけるミルの業績

編集今日ミルの主著と考えられているものの多くは、1840年代以降(『自伝』における最終章にあたる)に書かれている。ミルは様々な学問で業績を残したが、彼の思想の基礎にあるものは、彼自身の功利主義という倫理的な姿勢であり、それらは『功利主義論』(1861年)などにおいて彼自身が述べている。

妻であったハリエット・テイラーは女性の人権について研究する哲学者であった。ハリエットはミルの著作や女性人権思想に少なからず影響を与えており、そのことは死別後初の著作となった自由論の冒頭においても語られている[4]。

また1902年創刊でイギリスの知識階級に長く影響を与えたホイッグ党系の文化評論雑誌『エディンバラ・レヴュー』にも、バートランド・ラッセルに先んじてたびたび寄稿した。

政治哲学におけるミル

編集ミルの業績の中でもとりわけ彼の名が刻まれているのは政治哲学での貢献であろう。ミルの著わした『自由論』(1859年)は自由とは何かと問いかけるものに力強い議論を与える。ミルは、自由とは個人の発展に必要不可欠なものという前提から議論を進める。ミルによれば、私たちの精神的、道徳的な機能・能力は筋肉のようなもので、使わなければ衰えてしまう。しかし、もしも政府や世論によっていつも「これはできる。あれはできない。」と言われていたら、人々は自らの心や心の中に持っている判断する力を行使できない。よって、本当に人間らしくあるためには、個人は彼、彼女自身が自由に考え、話せる状態(=自由)が必要なのである。ここで、ミルの功利主義はその提唱者であるベンサムとはたもとを分かつ。簡単に述べると、ミルの功利主義は、快楽について、ベンサムが唱えた量的なものよりも質的な差異をみとめ精神的な快楽に重きを置いた。それは次のミルの有名な言葉で表されている。

... it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, are of a different opinion, it is because they only know their own side of the question.

「満足した豚であるより不満足な人間である方がよい。満足した愚者であるより不満足なソクラテスである方がよい。そして愚者や豚の意見がこれと違っていても、それは彼らがこの問題を自分の立場からしか見ていないからである」 — 『功利主義』第二章

ミルの『自由論』は個人にとって自由とは何か、また社会(国家)が個人に対して行使する権力の道徳的に正当な限界について述べている。『自由論』の中でも取り分け有名なものに、彼の提案した「危害の原理」がある。「危害の原理」とは、人々は彼らの望む行為が他者に危害を加えない限りにおいて、好きなだけ従事できるように自由であるべきだという原理である。この思想の支持者はしばしば リバタリアンと呼ばれる。リバタリアンという言葉が定義するものは広いが、通常は危害を加えない行為は合法化されるべきだという考え(=「危害の原理」)を含む。現代において、この「危害の原理」を基盤に幾人かのリバタリアンが合法化されることを支持するものとしては売春や現在非合法の薬物も含めた薬物濫用がある。

ヴィルヘルム・フォン・フンボルト「国家活動の限界を決定するための試論」(1851年、刊行)はミルの「自由論」にも大きな影響を与えた。ミルは『自由論』において、政府がどの程度まで国民の自由を制限できるか、国民はどの程度の客観的証拠による注意によって、自らの自由な注意によってどの程度まで政府に干渉されずに、自由な意思決定をなすべきなのか考察を行なった。例として毒薬の薬品の注意書きは政府によって命令されるべきか、自らの自由な意思によって注意すべきかを挙げて考察している。もし自らの意思によって注意すべきであるならば、政府は注意書きをつけるように強制すべきではないが、それが不可能ならば政府は注意書きを強制すべきであると論じ、国民の能力の問題をも取り上げることとなった。 酒や、タバコの注意書きや、それと類似に経済学的に意味がある酒税や、タバコ税の意味についても同じことがいえる。もし注意すべきではないということになれば夜警国家となるであろうし、一方リバタリアンのように経済的なことのみに注意すべきであるということも可能であろうし、またスウェーデンのような福祉国家を主張することも可能であるということになる。

ミルは自由論の中でオーギュスト・コントの実証主義哲学を次のように解釈している。

M. Comte, in particular, whose social system, as unfolded in his Système de Politique Positive, aims at establishing (though by moral more than by legal appliances) a despotism of society over the individual, surpassing anything contemplated in the political ideal of the most rigid disciplinarian among the ancient philosophers.

特にコントは『実証主義政治システム(Système de Politique Positive)』の中で述べているように、個人に対する社会の専制を(法的手段によるよりも、むしろ道徳によって)確立することを目指した。それは古代の思想家の中でも最も規律を重んじる者の政治的理想が述べた内容をさらに越えるものであった。 — 『自由論』

このヴィルヘルム・フォン・フンボルトとコントの考え方がミルの自由論の根底にあったのである。

アイザイア・バーリンは、これをさらに押し進めた。バーリンが用いた積極的自由、消極的自由という概念に従えば、ミルの『自由論』の議論の多くは消極的自由についてとなる。バーリンが提唱する消極的自由とは、障害、妨害、強制(抑圧)の欠如を意味する。また一方の積極的自由とは、行為できる(可能性的なものも含めた)能力、自由であるための必要条件 - 物質的資源、(ある人における)啓蒙の度合い、参政の機会など - の存在を指す[注 1]。

この思想は明治時代においては「自由之理」として中村正直に翻訳され、大隈重信の立憲改進党の思想に大きく影響を与えた。

ミルは、他者に危害を加えない行為をするために、個人の自由な行ないを邪魔する法などの障害を取り除くのは政府の役目であると説いている。ミルは実際の自由の行使 - 例えば貧しい市民が生産的な仕事を得ること - を許す必要条件については議論を展開せず、それにはその後のチャーティスト運動に待たなくてはならなかった。

その後、『自由放任の終焉』を書いた経済政策のジョン・メイナード・ケインズなどに代表される20世紀の思想家の登場を待たなければならなかった。しかしニューディール政策を含め自由主義の運動には常にミルの自由論が大きく影響を与えたことは否めないといいうる。

また、ミルは『女性の隷属』(1861年)、『代議政治論』なども著わしている。実際の政治家(下院議員)としてのミルについては上段を参照のこと。

論理学におけるミル

編集論理学の分野では、『論理学体系』(1843年)を著わした。同書においてミルは、因果性と真理の問題を解明する目的を持ちつつ、「ミルの方法」と呼ばれる帰納の方法を五つ提唱している。

ミルは、実証主義的な社会科学方法論の確立をめざし、帰納によって発見された経験法則を再度現象の予測に適用して法則の真理性を確認するという、オーギュスト・コントの歴史的方法を基にした逆演繹法を確立した。

経済学におけるミル

編集デヴィッド・リカード後の古典派経済学の代表的な経済学者であり、『経済学原理』(1848年)を著わす。この長大な著作は古典派経済学の代表的な教科書として、アルフレッド・マーシャルの「経済学原理」の登場(1890年)まで君臨したと言える。ただし、厳密にはミルの著作のタイトルは政治経済学 political economy の教科書であり、マーシャルのそれは経済学 economics の教科書だった。その後、新古典派や、カール・マルクスとその後継者たちによって、「過渡期の経済学」としてさまざまな批判にさらされたが、近年では再評価が進んでいる。

ミルの経済学は、おおまかに言えばリカード以来の古典派経済学モデルのフレームワークに従っている。19世紀の英国は、産業革命や植民地獲得競争の勝利で、急激に物質的な豊かさを獲得した。しかし、そうした史上空前の繁栄にもかかわらず、貧富の格差や植民地の増加などの社会変化の中で、古典派元来の自由放任政策は行き詰まりを見せていた。経済学者ミルの課題は、そうした当時の「豊かな先進国」イギリスの社会問題に対して、具体的で実現可能な処方箋を書くことにあった。(例えば、同時代のチャールズ・ディケンズの描く貧困層のスケッチなどを見よ。)

基本的にミルは自由放任政策の支持者であったが、ロバート・オウエンなどのユートピア社会主義者の潮流の影響を受けて社会主義的な色合いを帯びており、マルクスとはしばしば対比される。『経済学原理』の版によってその社会主義への接近の度合いは変動し、最終版では社会主義に対してやや距離を置いている。これは、勃興する急進的な社会主義運動の実勢に、ミルが幻滅したためではないかと考えられている。社会主義体制の持つであろう恣意的な分配、表現の自由の圧殺などの考えられる弱点について、手厳しく、かつ先見性に富む予言をしている。

ミルは、生産が自然の法則によって与えられるのに対して分配は社会が人為的に変更可能であることに着目し、政府の再分配機能によって、漸進的な社会改革を行なうことに期待している。その意味では「大きな政府」によるセーフティ・ネットの構築に、激化する階級対立の処方箋を見出したと言える。長い時間はかかったが、おおよそ英国社会はマルクスの激越な革命の予言ではなく、ミルの書いた穏健な処方箋の方向へ徐々に進んだともいえる。

後にフェビアン協会へと連なっていく英国の社会民主主義に、具体的な、正統派経済学からの理論的裏づけを与えた最初の経済学者の1人としても評価できる。 なお、現代経済学の中では、アマルティア・センの平等主義的な経済学文献の中にも、しばしばミルの引用が見られる。

経済成長を自明のものとしなかったため、いわゆる「定常型社会」論の先駆と見なされることもある。また、当時の英国に深刻な不安を投げかけていたマルサス『人口論』以来の人口問題については、労働者階級の自発的な出生率の抑制による出生率の制御に期待する、という考え方(新マルサス主義)で臨んでいた。

著書

編集- "Two Letters on the Measure of Value" 1822

- "Questions of Population" 1823

- "War Expenditure" 1824

- "Quarterly Review – Political Economy" 1825

- "Review of Miss Martineau's Tales" 1830

- "The Spirit of the Age" 1831

- "Use and Abuse of Political Terms" 1832

- "What is Poetry" 1833, 1859

- "Rationale of Representation" 1835

- "De Tocqueville on Democracy in America" 1835

- "State of Society in America" 1836

- "Civilization" 1836

- "Essay on Bentham" 1838

- 松本啓訳『ベンサムとコウルリッジ』みすず書房、1990年

- 川名雄一郎、山本圭一郎訳『功利主義論集』京都大学学術出版会、2010年、所収

- "Essay on Coleridge" 1840

- "Essays on Government" 1840

- "De Tocqueville on Democracy in America" 1840

- 山下重一訳『アメリカの民主主義』未來社、1962年

- A System of Logic 1843

- 大關將一訳『論理學體系:論證と歸納:證明の原理と科學研究の方法とに關する一貫せる見解を述ぶ』春秋社、1949年

- 竹田加壽雄訳『推理論』白水社、1950年

- 江口聡、佐々木憲介編訳『論理学体系』京都大学学術出版会、2020年

- Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy 1844

- "Claims of Labour" 1845

- The Principles of Political Economy 1848

- 戸田正雄訳『經濟學原理』春秋社、1950年

- 末永茂喜訳『経済学原理』岩波書店、1959年~1963年

- "The Negro Question" 1850

- "Reform of the Civil Service" 1854

- Dissertations and Discussions 1859

- A Few Words on Non-Intervention 1859

- On Liberty 1859

- 塩尻公明、木村健康訳『自由論』岩波書店、1971年

- 山中誠仕訳『自由論:人間と自由』デジタルパブリッシングサービス、2007年

- 山岡洋一訳『自由論』日経BP、2011年

- 斉藤悦則訳『自由論』光文社、2012年

- 中村正直訳『自由之理』平凡社、2012年

- 高橋正次郎訳『自由之權利:全:一名自由之理』信山社出版、2013年

- 関口正司訳『自由論』岩波書店、2020年

- Thoughts on Parliamentary Reform 1859

- Considerations on Representative Government 1861

- 水田洋訳『代議制統治論』岩波書店、1997年

- 上田充訳『綱目代議政體』信山社出版、2013年

- 前橋孝義訳『代議政體:全』信山社出版、2013年

- 関口正司訳『代議制統治論』岩波書店、2019年

- "Centralisation" 1862

- "The Contest in America" 1862

- Utilitarianism 1863

- 関口正司訳『功利主義』岩波書店、2021年

- 中山元訳『功利主義』日経BP、2023年

- An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy 1865

- Auguste Comte and Positivism 1865

- 村井久二訳『コントと実証主義』木鐸社、1978年

- Inaugural Address at St. Andrews Concerning the value of culture 1867

- 堀秀彦訳『自由主義教育論』思索社、1948年

- 竹内一誠訳『大学教育について』岩波書店、2011年

- "Speech in Favour of Capital Punishment" 1868

- England and Ireland 1868

- "Thornton on Labour and its Claims" 1869

- The Subjection of Women 1869

- 大久保純一郎、宮崎信彦訳『婦人論』春秋社、1950年

- 大内兵衛、大内節子訳『女性の解放』岩波書店、1957年

- Chapters and Speeches on the Irish Land Question 1870

- Autobiography 1873

- 富田義介訳『ミル自叙傳』培風館、1948年

- 朱牟田夏雄訳『ミル自伝』岩波書店、1960年

- 山下重一訳『ミル自伝初期草稿』御茶の水書房、1982年

- 村井章子訳『ミル自伝』みすず書房、2008年

- Three Essays on Religion: Nature, the Utility of Religion, and Theism 1874

- ヘレン・テイラー編、大久保正健訳『宗教をめぐる三つのエッセイ』勁草書房、2011年

- Socialism 1879

- 石上良平訳『社會主義論:遺稿』社会思想研究会出版部、1950年

- 大前朔郎訳『社会主義論』関書院、1958年

- "Notes on N. W. Senior's Political Economy" 1945

脚注

編集注釈

編集- ^ ミルは参政権(=積極的自由)について述べているが、あくまで「だいたい」消極的自由についてと言うことであり、『自由論』全てが消極的自由の議論ではない。ミルは後年自らを社会主義者と呼んだ。彼が実際に社会主義者かどうかは今でも議論があるが、自由放任主義を支持していたので、通常はそのように見なされない。実際のミルが自由を解釈して、後のチャーティスト運動が考えた自由、つまり他人を思いやる自由と考えたとすれば彼が社会主義者であったことが理解できる。最初ミルの自由論が不評であった理由は実はこの点にある。しかしイデオロギーからの脱出が叫ばれている現在ではこのようなイデオロギー論争を抜きにして、自由意思論を超えた社会的自由、経済的自由、政治的自由を含んだ広大な領域をカバーする世界史に残る自由論であったということができる。

出典

編集- ^ https://www.telegraph.co.uk/news/politics/ukip/10731266/My-six-months-with-normal-Nigel-Farage.html

- ^ Halevy, Elie (1966). The Growth of Philosophic Radicalism. Beacon Press. pp. 282–284. ISBN 978-0191010200

- ^ a b c John Stuart Mill『Autobiography』The Project Gutenberg。

- ^ Mill, John Stuart (2022-02-15) (英語). Dedication. Tronto Metropolitan University 2023年7月18日閲覧。.

参考文献

編集- Ball, T. and Dagger, R. (1991). Political Ideologies and the Democratic Ideal. New York: HarperCollins

関連項目

編集外部リンク

編集- Web上でのミルの著書、ミルに関する論文などがまとめられているサイト

- MetaLibri Digital Library: