ストレス脆弱性モデル

この記事は英語から大ざっぱに翻訳されたものであり、場合によっては不慣れな翻訳者や機械翻訳によって翻訳されたものかもしれません。 |

この項目「ストレス脆弱性モデル」は途中まで翻訳されたものです。(原文:英語版 "Diathesis–stress model" 02:28, 2 January 2014 (UTC)) 翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2014年1月) |

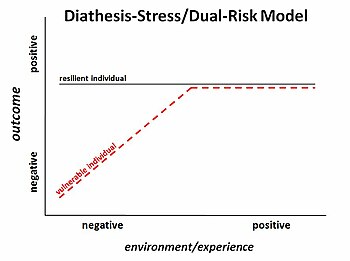

ストレス脆弱性モデル (ストレスぜいじゃくせいモデル、英:Diathesis-stress model) は、精神疾患の発症を説明する標準的な理論である。 日本語では、脆弱性ストレスモデル、素因ストレスモデルとも呼ばれる。ストレス脆弱性モデルによれば、発症しやすい素質と、その人の限界値(しきい値[注 1])を超えるストレスが組み合わさった場合、人間は精神疾患を発症する[1]。

概要

編集素因 (diathesis) という用語は、ギリシア語の「気質」が語源である。素因または脆弱性 (vulnerability) は、遺伝的、生物学的、心理的または個人の状況による要因という形をとり得る[2]。各人の脆弱性が疾患 (disorder) に進展するには、それぞれ個人によって幅広い違いが存在する[2]。

素因または体質 (predisposition) は、後から生じたストレス反応と相互作用する。ストレスは、一つか複数のライフイベントと関連している。そうしたイベントは、人間の心理的な安定を失わせ、また、場合によっては疾患の進展するきっかけになる[3]。このように、ストレス脆弱性モデルは、素因 (遺伝的または非生物学的な特性) が環境の影響 (ストレッサー) とどのように相互作用して精神疾患を引き起こすのか、探求することに役立つ[4]。

精神医学など医学の分野で用いられる「素因」(diathesis) という用語の使用は、19世紀にさかのぼる。一方で、ストレス脆弱性モデルは、1960年代に統合失調症の解明に用いられるまで、精神病理の発症を説明するためには導入も使用もされなかった[2]。ストレス脆弱性モデルは心理学の多くの分野で、とくに精神病理の発症の研究に用いられている[5]。生まれつきの特徴と養育環境が相互作用して、生涯にわたる精神疾患の発症しやすさ (susceptibility, 感受性) となることを理解するために、このモデルは有用である[5]。

ストレス脆弱性モデルは、誰が発症し、また誰が発症しないかを判別する補助にもなる[6]。例えば、うつ病においては、同じストレッサー (ストレス源) にさらされた場合でも、Aという人が鬱(うつ)になる一方で、Bという人がそうならないことを説明する助けになる[5]。

したがって、近年、ストレス脆弱性モデルは、なぜ一部の人々が他より発症するリスクが高いのかを説明するために使われている[7]。例えば、うつ病の家族歴のある子どもたちは、一般にうつ病をより発症しやすいが、発症は他の条件にも影響される。ここに、うつ病の家族歴を持ち、かつ、著しいストレッサー(例えば仲間から排除または拒絶されるなど)にさらされた子どもがいるとする。一方で、同様の家族歴を持ちながら、他の仲間とのポジティブな人間関係を保っている子どもがいる。そして、前者の子どもは後者より、うつ病を発症する可能性が高い[7]。ストレス脆弱性モデルは、他には不良な(非臨床的な事例を除く)発達転帰を説明することにも有用な役割を果たしている。

保護要因 (protective factors, 保護因子)、例えば、ポジティブな人間関係、または高い自己評価などは、ストレッサーからの影響を弱め、また、精神疾患の影響を予防するか強く抑制することが出来る[8]。 一方で、多くの精神疾患には、「脆弱性の窓」(window of vulnerability) と呼ばれる期間がある。ある人はその期間を通して、精神疾患を発症する可能性が他の人々より上がる[9]。

ストレス脆弱性モデルは多くの場合、複数の原因による発症モデルとして捉えられる。このモデルは次のように提唱する。すなわち、発症の過程では、複数のリスク要因 (risk factors, リスク因子) がストレッサーおよび保護要因と相互作用して、精神疾患の発症をもたらす[10]。

なお、最新の学説である "differential susceptibility hypothesis"(差次感受性仮説)は、ストレス脆弱性モデルに基づいている[11]。

素因

編集「素因」(diathesis) という用語は、「脆弱性」(vulnerability) の同義語である[5]。ストレスに遭遇したとき、脆弱性は、多かれ少なかれ精神病理の進行を早める可能性がある[2]。素因は、個人の生来のものと見なされ、また、それは通常、安定したものと想定されているが、生涯にわたって変化しない訳ではない[3]。素因は、ストレッサーによる刺激なしでは認識しにくいため、多くの場合、潜伏していると考えられる[2]。

素因には、遺伝的、生物学的、生理学的、認知的およびパーソナリティ関連の要因が含まれると理解されている[5]。遺伝要因を含む素因の例では、いくつかの遺伝子の異常または多数の遺伝子の変異などの遺伝要因が相互作用して、脆弱性を増大させる。また、他の素因は、親の喪失のような若年期の体験を含む[6]。素因には状況要因 (situational factors) が認められることもある。状況要因とは、社会経済的ステータスの低さ、またはうつ病の親がいることなどである。

ストレス

編集ストレスは、人生の均衡を乱すライフイベントとして捉えられる[3]。例えば、ある人はうつ病に脆弱かもしれないが、きっかけになりそうな明確なストレスにさらされない限り、 うつ病を発症しない[12]。ストレッサーとなるイベントの形は各人それぞれ異なる。あるときは両親との離別や家族の死であり、またあるときは長期の闘病生活や進行中の夫婦問題のような、より長く続く要因であり得る[6]。ストレスはより日常的な問題とも関連する。例えば、それは学校の宿題の期限などである。

個人がどのように精神病理を発症するのかを理解する上で、ストレスが重要な役割を果たすことは、かなり以前から認識されていた[13]。一方で、心理学者らは、「ストレスまたはストレスとなるライフイベントを経験している人」が必ずしも精神疾患を発症していないことも確認した。このことを理解するために、理論家および研究者らは、精神疾患の発症に影響する他の要因を調査し[13]、ストレスを受けている人の一部が他と異なり精神疾患を発症することを提唱した。つまり、一部の人はストレスを経験すると、他の人より精神疾患を発症しやすい[2]。このことがストレス脆弱性モデルの定式化につながった。

保護要因

編集保護要因は、ストレス脆弱性モデルに必ずしも必須のものではないが、素因とストレスの相互作用を考える際に重要である。保護要因は、ストレスに対処し適応する「はけ口」となることによって、大きなストレッサーの影響を緩和または緩衝することが出来る[8]。保護要因の例としては、親子間のポジティブな愛着関係、支えとなる仲間とのネットワーク、および個人の社会的、感情的適性 (competence) が挙げられる[8]。

注釈

編集- ^ 通常、反応を起こすのに必要最小限の刺激の強さをいう。しきい値以下の強さの刺激では反応は起こらない。出典: 『世界大百科事典』 第2版 平凡社 「いき【閾 threshold】」の頁

出典

編集- ^ ここのみ. Lazarus, R. S. (1993). "From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks." Annual Review of Psychology, 44: 1-21. doi: 10.1146/annurev.ps.44.020193.000245

- ^ a b c d e f so far. Ingram, R. E. & Luxton, D. D. (2005). "Vulnerability-Stress Models." In B.L. Hankin & J. R. Z. Abela (Eds.), Development of Psychopathology: A vulnerability stress perspective (pp. 32-46). Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.

- ^ a b c so far. Oatley, K., Keltner, D. & Jenkins, J. M. (2006b). "Emotions and mental health in childhood."Understanding emotions (2nd ed.) (pp. 321-351). Oxford, UK: Blackwell Publishing.

- ^ Prevention Action. Diathesis-stress models Retrieved from “アーカイブされたコピー”. 2012年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年12月11日閲覧。

- ^ a b c d e Sigelman, C. K. & Rider, E. A. (2009). Developmental psychopathology. Life-span human development (6th ed.) (pp. 468-495). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

- ^ a b c Oatley, K., Keltner, D., & Jenkins, J. M. (2006a). "Emotions and mental health in adulthood." Understanding Emotions (2nd ed.) (pp. 353-383). Oxford, UK: Blackwell Publishing.

- ^ a b so far. Gazelle, H., & Ladd, G. W. (2003). "Anxious solitude and peer exclusion: A diathesis stress model of internalizing trajectories in childhood." Child Development, 74: 257-278. doi: 10.1111/1467-8625.00634

- ^ a b c ここまでの出典: Administration for Children and Families (2012). Preventing child maltreatment and promoting well-being: A network for action. Department of Health and Human Services. Retrieved from http://www.childwelfare.gov/pubs/guide2012/guide.pdf#page=9

- ^ so far. Barlow, D. H. & Durand, V. M. (2009). Abnormal psychology: An integrative approach. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

- ^ so far. Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychology, 56(3): 227-238. doi:10.1037/0003-066X.56.3.227

- ^ Belsky, J. & Pluess, M. (2009). "Beyond diathesis stress: Differential susceptibility to environmental influences." Psychological Bulletin, 135: 885-908. doi: 10.1037/a0017376

- ^ Nolen-Hoeksema, S. (2008). "Suicide". Abnormal Psychology (4th ed.) (pp. 350-373). New York, NY: McGraw-Hill.

- ^ a b Monroe, S. M. & Simons, A. D. (1991). "Diathesis-stress theories in the context of life stress research: Implications for depressive disorders. Psychological Bulletin, 110: 406-425. doi: 10.1037/0033-2909.110.3.406