出生地主義

出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ、ラテン語: Jus soli)または生地主義(せいちしゅぎ)とは、出生による国籍の定め方(生来的な国籍の取得)について、親の国籍を問わず出生した場所が自国内であれば国籍を付与するという決定方法[1][2]。

これに対立する概念として、国籍を親との血縁で定める血統主義(けっとうしゅぎ、ラテン語: Jus sanguinis)がある[1]。ただし、いずれの国も一方の方式で貫徹しているわけではなく、原則をどちらかにした上で、 補充的に他方の決定方法を取り入れている[2]。

例えば、アメリカ合衆国では憲法修正第14条は出生地主義を採用しているが、国籍法で補充的に血統主義を採用しており一定の重要な役割を果たしている[1]。

概要

編集血統主義と出生地主義(生地主義)の対比については、近代国民国家の国民像と結び付けて論じられたこともあり、ノワリエルやニボワイエによる徴兵のための人員確保という人口的・軍事的理解、ブルーベイカーによるイデオロギー的理解、ヴェイユの社会学的理解のような差異がみられる[3]。

国際私法の立場では、国籍を法的地位とみるか、法的身分とみるか、あるいは折衷的なものかという観点から、血統主義と出生地主義(生地主義)の説明が行われる[3]。

生物地理学者ジャレド・ダイアモンドは1850年以降出生地主義が廃止になっていたとすると、アメリカ人の60%、アルゼンチン人の80%、イギリス人とフランス人の25%が現在の国籍を失うことになっていただろうと推計している[4] 。

出生地主義の採用状況

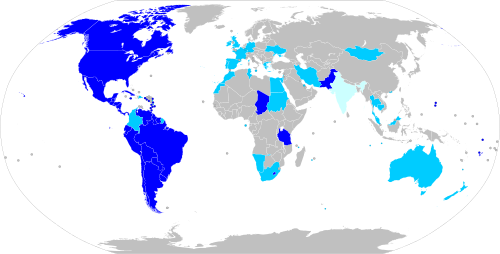

編集出生地主義は世界各国のうち20%以下の国で採用されている。先進主要7か国の中では、カナダとアメリカ合衆国が無条件の出生地主義を、すなわち親の国籍および滞在資格(合法・非合法・永住・一時滞在)に関わらず、その国で生まれた子には自動的に国籍を与える方式を採用している[5]。ただし後述するように、アメリカ合衆国はそもそも無条件の出生地主義ではないとの主張がある[6]。

出生地主義を採用している国の例[7]:

アメリカ合衆国

編集アメリカ合衆国では南北戦争の結果を受けて憲法修正第14条で「アメリカ合衆国で生まれ、あるいは帰化した者、およびその司法管轄権に属する者はすべてアメリカ合衆国の市民であり、その居住する州の市民である。」と定めている[1]。ただし、例外があり、アメリカ合衆国に滞在する外交官の子どもについては適用が除外される[1]。また、国籍法では、血統主義は第一義的な主要な手段ではないが、補充的に重要な役割を果たしている[1]。

2018年10月にはアメリカのドナルド・トランプ大統領が出生地主義を廃止する意向を表明したが、それには同国憲法修正第14条の改正が必要であり、議会の内訳を考えればすぐ実現する可能性は低いとも見られているが、トランプ自身は大統領令をもって廃止が可能と主張している[8]。2025年1月20日にはトランプが2期目の大統領に就任し、その日のうちに『アメリカ合衆国市民権の意味と価値を守る』と題した大統領令に署名し、その中で憲法修正第14条はアメリカ合衆国内において出生しさえすれば自動的にアメリカの市民権が得られると定められているわけではなく、管轄権に服しない者は除外されるという規定が連邦議会で定められていると指摘した。具体的には、(1)出生時に母親がアメリカに不法滞在しており父親が市民権を持たない、あるいは合法的な永住権がない(2)出生時に母親はアメリカに合法的に滞在していたが一時的なものであり、かつ父親が出生時に市民権、あるいは合法的な永住権を持っていなかった場合、その子に対して役所が市民権を認める文書を発行したり、市民権を認めると称する文書を受理してはならないと宣言した。この大統領令は署名から30日後以降に出生した者が対象となる[6]。この大統領令は複数の州が違憲であるとして連邦地裁に提訴し、1月23日にワシントン州シアトルの連邦地裁が14日間の一時差し止めを命じた[9]。いずれは最高裁の判断を仰ぐことになると予想されている[10]。

日本

編集日本では、原則として血統主義を採用しているが、国籍法2条1項3号において、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」は、その子を日本国民とすることを規定している[11][12]。これは、純粋な血統主義を貫くと無国籍の子を生ずる場合があるため、それを防止するために血統主義の補足として出生地主義を採用しているものである[11][12]。

出生地主義の廃止国

編集注釈・出典

編集- ^ a b c d e f モトムラ・ヒロシ「アメリカ合衆国における移民・国籍の歴史,法,そして家族について—われわれは労働者を求めたが,家族がやってきた—」『香川法学』第32巻第2号、香川大学法学会、2012年9月20日、215-222頁。

- ^ a b 岡村 美保子. “短報 重国籍 我が国の法制と各国の動向”. 国立国会図書館(レファレンス 2003.11). 2023年12月20日閲覧。

- ^ a b 館田 晶子「血統主義の意味・試論 : -国籍法違憲判決を素材にして-」『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』第9巻、香川大学法学会、2010年3月、51-64頁。

- ^ w:fr:Droit du sol

- ^ Feere, Jon (2010). "Birthright Citizenship in the United States: A Global Comparison". Center for Immigration Studies.

- ^ a b “PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP - EXECUTIVE ORDER”. ホワイトハウス (2025年1月20日). 2025年1月21日閲覧。

- ^ “Nations Granting Birthright Citizenship”. NumbersUSA. 6 September 2009閲覧。

- ^ “トランプ氏、米国籍の「出生地主義」廃止を表明”. AFPBB News. フランス通信社. (2018年10月31日) 2018年10月31日閲覧。

- ^ “トランプ氏の「出生地主義」廃止の大統領令は「違憲」 連邦地裁が差し止め”. 朝日新聞. (2025年1月24日) 2025年1月24日閲覧。

- ^ “「出生地主義」修正差し止め 米地裁、大統領令「違憲」”. 日本経済新聞. (2025年1月24日) 2025年1月24日閲覧。

- ^ a b 江川, 山田 & 早田 1997, p. 70.

- ^ a b 木棚 2021, p. 299.

- ^ Sadiq, Kamal (2008). Paper Citizens: How Illegal Immigrants Acquire Citizenship in Developing Countries. Oxford University Press. p. 10. ISBN 9780195371222

参考文献

編集- 江川英文、山田鐐一、早田芳郎『国籍法』(第3版)有斐閣〈法律学全集 59-2〉、1997年7月30日。ISBN 9784641007727。

- 木棚照一『逐条 国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。