レバウジオシドA

この項目「レバウジオシドA」は翻訳されたばかりのものです。不自然あるいは曖昧な表現などが含まれる可能性があり、このままでは読みづらいかもしれません。(原文:en: Rebaudioside A) 修正、加筆に協力し、現在の表現をより自然な表現にして下さる方を求めています。ノートページや履歴も参照してください。(2022年9月) |

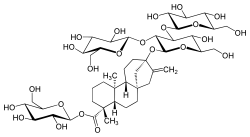

レバウジオシドAまたはレバウディオサイドA[1](英: Rebaudioside A、略称 Reb A)は、ステビオール配糖体の1つで、砂糖の240倍の甘味度を示す[2]。ステビア (Stevia rebaudiana) の葉に含有される[3][4]。ステビアの葉には複数の甘味物質が含まれるが、レバウジオシドAの含有率は3.8%とステビオシドの9.1%の次に多く含まれる[3][4][5]。1970年ごろステビア乾燥葉の抽出物から発見されたのち、1973年に構造決定されレバゥディオシドAと命名された[4][6]。

| レバウジオシドA | |

|---|---|

| |

β-D-Glucopyranose 1-(13-{β-D-glucopyranosyl-(1→2)-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyloxy}-5β,8α,9β,10α,13α-kaur-16-en-18-oate) | |

(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl (4R,4aS,6aR,9S,11aR,11bS)-9-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,4-bis{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-4,11b-dimethyl-8-methylidenetetradecahydro-6a,9-methanocyclohepta[a]naphthalene-4-carboxylate | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 58543-16-1 |

| PubChem | 124378 |

| ChemSpider | 5294031 |

| UNII | B3FUD0528F |

| ChEBI | |

| ChEMBL | CHEMBLCHEMBL430341 |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C44H70O23 |

| モル質量 | 967.01 g mol−1 |

| 外観 | 白色粉末 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

ステビオール配糖体の中でもレバウジオシドAは甘味が最も強くかつ最も安定であり、ステビオシドよりも後味に苦味が少ない[3][4][5][7]。砂糖、異性化糖などを代替する天然由来の低カロリー甘味料として使用でき、ソルビトール、マルチトールなどの糖アルコール甘味料、還元麦芽水飴などに添加することで甘味強化剤としても利用できる[3][4]。ステビアに含まれる甘味物質の中でも有用とみなされ、レバウジオシドAを主成分とする新しい品種である和甜菊が開発された[7]。

レバウジオシドAは、単糖部分構造としてグルコースのみを含む(他の一般的に見られる単糖を含まない)。合計で4つのグルコース分子を含み、3量体の中央のグルコースがステビオール骨格のヒドロキシル基と結合し、残り1分子のグルコースはステビオール骨格のカルボキシル基とエステル結合する。

出典

編集- ^ “レバウジオシドA | 科学技術用語情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター”. jglobal.jst.go.jp. 2024年7月7日閲覧。

- ^ Izawa, Kunisuke; Amino, Yusuke; Kohmura, Masanori; Ueda, Yoichi; Kuroda, Motonaka (2010). "4.16 - Human–Environment Interactions – Taste". In Liu, Hung-Wen (Ben); Mander, Lew (eds.). Comprehensive Natural Products II (English). Vol. 4. Elsevier. pp. 631–671. doi:10.1016/B978-008045382-8.00108-8. ISBN 978-0-08-045382-8.

Among the glycosides, stevioside is the most abundant followed by rebaudioside A. Stevioside is 140 times sweeter than sucrose, while rebaudioside is 240 times sweeter.

- ^ a b c d “甘味植物ステビアについて”. 株式会社モリタ食材開発研究所. 2024年7月7日閲覧。

- ^ a b c d e 低カロリー甘味料実態調査報告書 1985年(昭和60年)3月 財団法人甘味資源振興会。

- ^ a b “Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review”. International Journal of Food Sciences and Nutrition 61 (1): 1–10. (2010). doi:10.3109/09637480903193049. PMID 19961353.

- ^ 食品化学新聞 1979年(昭和54年)10月25日。

- ^ a b 日経産業新聞 1980年(昭和55年)3月1日。