マンキュア属

マンキュア属(マンキュアぞく、Mankyua)は、ハナヤスリ科に属する真嚢シダ類の1属である[1]。タンナハナワラビ属とも呼ばれる[2]。

| マンキュア属 | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 保全状況評価 | |||||||||||||||||||||||||||

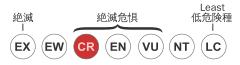

| CRITICALLY ENDANGERED (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))

| |||||||||||||||||||||||||||

| 分類(PPG I) | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||

| Mankyua B.Y.Sun, M.H.Kim & C.H.Kim (2001) | |||||||||||||||||||||||||||

| タイプ種 | |||||||||||||||||||||||||||

| Mankyua chejuense B.Y.Sun, M.H.Kim & C.H.Kim (2001) | |||||||||||||||||||||||||||

| 種 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

韓国の済州島の固有種であるタンナハナワラビ[3] Mankyua chejuense 1種のみからなる単型属である[1][4]。ミヤコジマハナワラビを小型にしたような形態であるが、他のハナヤスリ類とは異なる系統で、染色体基本数も異なっている[1]。

記載

編集2001年、全北大学校の宣炳崙(ソン・ビョンユン)らにより新属新種として記載された[9][2][10]。ホロタイプは朝鮮半島から南120 km(キロメートル)に位置する済州島の済州道北済州郡旧左邑[注釈 2]にある側火山[注釈 3]、猫山峰(묘산봉、Myosanbong)の標高80 m(メートル)付近に分布する湿地帯で得られたものである[9]。

属名 Mankyua は韓国のシダ植物学者、朴萬奎(박만규、Mankyu Park、1906–1977)への献名である[11]。種形容語の chejuense は模式産地である済州島に基づく[11]。朝鮮語名は제주고사리삼 (Cheju-gosari-sam) である[9]。

形態

編集多年生の草本で、地上生[9]。草丈は10–12 cm(センチメートル)[9]。胞子体のみが知られ、配偶体は未発見である[12]。

根茎の長さは1–2 cm 、直径約5 mm(ミリメートル)、暗褐色の塊茎状である[9]。根茎は水平に匍匐し、分枝しない[9]。1年に1回、普通1個(稀に2個)の芽を根茎先端に形成する[9]。根茎は側方または腹側に根を形成する[9]。

根は褐色で、直径2 mm の肉質の円柱形である[9]。疎らに分枝するが、根毛を欠く[9]。

葉は1個体につき普通1枚、稀に2枚[9]。共通柄(担葉体)は長さ8–12 cm、直径約2 mm、緑がかっており、無毛で肉質[9]。栄養葉(担栄養体)の柄は長さ0.3–0.5 mm、葉身は共通柄に対し直交し、淡緑色から緑色[9]。長さは3–4 cm、幅6 cm で、三出に分裂する[9]。また、葉身は薄く、膜質から多少紙質で表面は向背軸面ともに無毛[9]。葉縁は顕著な細歯状で、脈端に突起を持つ[9]。葉脈は遊離脈で、1回二又に分岐するか、稀に2回二又に分岐して細脈となる。

頂羽片は卵形から披針形で、長さ3 cm、幅1 cm[9]。先端は円頭から鋭頭、基部は漸尖形で、約3 mm の柄を持つ[9]。頂羽片は時折さらに2つの裂片に分裂する[9]。それぞれの裂片は無柄で長さ3 cm、幅1 cm[9]。基部は斜めで、2つの裂片は左右相称である[9]。

2枚の側羽片は約5 mm の柄を持ち、普通2枚の裂片に分かれて、それぞれの裂片は無柄[13]。裂片は長さ3 cm、幅1 cm で、卵形から披針形[12]。先端は円頭から鋭頭で、基部は斜めで2つの裂片は左右相称である[12]。

胞子葉(担胞子体)は穂状で、共通柄の頂端に、栄養葉の葉身の向軸側に形成される[12]。担胞子体柄の長さは1 mm 以下で、ほぼ無柄[12]。胞子嚢穂 (spike) は小さく、長さ2 cm 以下、幅1.5 mm の線状円筒形で、単一か基部で1–2回分枝する[12]。稀に穂の途中で分枝し、頂端に不稔の組織を形成する[12]。

胞子嚢は肉質の胞子葉に埋没している[12]。2列に縁生し、1列当たり10–20個の胞子嚢がつく[12]。胞子嚢は直径0.8 mm 以下で、横に裂開する[12]。

胞子は白みがかった黄色で、三溝粒[12]。球形で、直径25–40 µm(マイクロメートル)[12]。表面には密な棒状紋や棍棒状紋がある[12]。

近縁属との比較

編集本属はほか構成種と同様にハナヤスリ科の一般的な特徴である、胞子葉(担胞子体)が栄養葉(担栄養体)の葉身の向軸側に付き、環帯を欠く真嚢胞子嚢を持ち、若い葉はワラビ巻きを作らないという特徴を持っている[11]。

特にハナヤスリ科の中でもハナヤスリ属やミヤコジマハナワラビ属に類似している[11]。横に裂開する胞子嚢が肉質の胞子葉の縁に沿って2列に並ぶことや、根の先端から生じる芽によって栄養生殖することはハナヤスリ属と共通の形質である[11]。また、栄養葉が三出葉状に分裂し、遊離する二又脈を持つことや匍匐する根茎を持つことなどはミヤコジマハナワラビ属と共通する[11]。

しかし、ハナヤスリ属とは匍匐する根茎や基部付近から1–2回分裂する葉身の形状により明確に区別される[14][10]。ミヤコジマハナワラビとは、担胞子体が無柄で胞子嚢が2列に並ぶなどの胞子葉の形態により明確に区別できる[14][10]。

系統関係

編集ハナヤスリ科のうち、最も早く分岐した群であると考えられている[4]。

以下、Zhang et al. (2020) による分子系統解析の結果を示す。PPG I (2016) に含まれる属のうち、Rhizoglossum のみサンプリングされておらず、この解析結果には含まれない[4]。

| ハナヤスリ科 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ophioglossaceae |

生息環境・分布と保全

編集本種は済州島の固有種である[15][16][17]。島の低湿地に分布しており、スダジイ Castanopsis sieboldii subsp. sieboldii、アラカシ Quercus glauca、ヤブツバキ Camellia japonica、ヒサカキ Eurya japonica 等により構成される常緑樹林の湿った暗い林床に生息する[12][16]。この地域は善屹コッチャワル(ソンフルコッチャワル、善屹ゴッ)と呼ばれる[16][6]。

済州島の北東部に分布する5個体群のみが現存している[15]。総個体数は約1,300個体で[15]、模式産地の個体群は約200 m2 の小さな範囲に約20個体のみが分布している[12]。

現地では、焼畑やプランテーション、玄武岩の採掘、農耕や牧畜、道路やゴルフ場の建設などによる生息環境消失の危機に瀕している[15]。また、本種は国際自然保護連合のレッドリストで近絶滅種に指定されている[15]。

脚注

編集注釈

編集- ^ 残りの5属は、ハナブサソウ属 Hanabusaya、フサシモツケ属 Pentactina、モデミソウ属 Megaleranthis、イヌヤマブキソウ属 Coreanomecon、ウチワノキ属 Abeliophyllum である[5]。なお、コケイランモドキ属 Diplolabellum は、かつて済州島固有とされたが[5]、栃木県那須塩原市からも見つかっている[7]。また、イヌムレスズメ Sophora koreensis は Echinosophora Nakai という独立属として記載されたが、分子系統解析によりクララ属 Sophora に内包されることが分かっている[8]。

- ^ 記載当時;現在は済州特別自治道済州市

- ^ 現地の方言で「オルム」(오름、Oreum)と呼ばれる地形。

出典

編集- ^ a b c 海老原 2016, p. 287.

- ^ a b 金 & 金 2013, p. 74.

- ^ 金 & 金 2013, p. 75.

- ^ a b c Zhang et al. 2020, pp. 380–393.

- ^ a b c Jang et al. 2010, pp. 497–506.

- ^ a b 姜ほか 2012, p. 110.

- ^ 髙島路久; 長谷川順一; 遊川知久 (2016). “日本新産のラン科植物コケイランモドキ”. APG 67 (1): 61–66. doi:10.18942/bunrui.01602-22.

- ^ Lee, W.K.; Tokuoka, T.; Heo, K. (2004). “Molecular evidence for the inclusion of the Korean endemic genus “Echinosophora” in Sophora (Fabaceae), and embryological features of the genus”. J. Plant Res. 117: 209–219. doi:10.1007/s10265-004-0150-x.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Sun et al. 2001, p. 1020.

- ^ a b c 金 & 金 2013, p. 90.

- ^ a b c d e f Sun et al. 2001, p. 1022.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Sun et al. 2001, p. 1021.

- ^ Sun et al. 2001, pp. 1020–1021.

- ^ a b Sun et al. 2001, p. 1023.

- ^ a b c d e Kim 2004, pp. 217–219.

- ^ a b c 金 & 金 2013, p. 82.

- ^ 姜ほか 2012, p. 114.

参考文献

編集- Jang, S-K.; Cheon, K-S.; Jeong, J-H.; Kim, Z-S.; Yoo, K-O. (2010). “Environmental Characteristics and Vegetation of Hanabusaya asiatica Habitats” (朝鮮語). Kor. J. Hort. Sci. Technol. 28 (3): 497–506.

- Kim, C.-H. (2004). “Conservation status of the endemic fern Mankyua chejuense (Ophioglossaceae) on Cheju Island, Republic of Korea”. Oryx 38 (2): 217–219. doi:10.1017/S0030605304000377.

- Sun, B.-Y.; Kim, M.H.; Kim, C.H.; Park, C.-W. (2001). “Mankyua (Ophioglossaceae): a new fern genus from Cheju Island, Korea”. Taxon 50: 1019–1024. doi:10.2307/1224718.

- Zhang, L.; Fan, X.-P.; Petchsri, S.; Zhou, L.; Pollawatn, R.; Zhang, X.; Zhou, X.-M.; Thi Lu, N. et al. (2020). “Evolutionary relationships of the ancient fern lineage the adder's tongues (Ophioglossaceae) with description of Sahashia gen. nov.”. Cladistics 36: 380-393. doi:10.1111/cla.12408.

- 姜京希 ほか 著、李礼安・天野陽子・金順任・鄭恩珠 訳『世界の人々の宝島、済州の物語』(pdf)濟州特別自治道・濟州發展硏究院、2012年8月1日。

- 海老原淳、日本シダの会 企画・協力『日本産シダ植物標準図鑑1』学研プラス、2016年7月15日、450頁。ISBN 978-4-05-405356-4。

- 金完柄、金贊秀 著、金順任 訳「第二章 漢拏山にいる動植物」『漢拏山の物語』(pdf)細見典子(監訳)、済州特別自治道・社団法人漢拏山生態文化研究所、2013年6月1日、63–101頁。ISBN 978-89-90437-64-8。