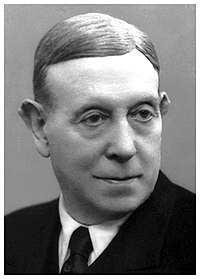

エガス・モニス

アントニオ・カエターノ・デ・アブレウ・フレイレ・エガス・モニス(António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, 1874年11月29日 - 1955年12月13日)は、ポルトガルの政治家、医者(神経科医)である。

| António Egas Moniz アントニオ・エガス・モニス | |

|---|---|

| |

| 生誕 |

António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz 1874年11月29日 |

| 死没 |

1955年12月13日(81歳没) |

| 研究分野 | 神経科学 |

| 研究機関 |

コインブラ大学 リスボン大学 |

| 出身校 | コインブラ大学 |

| 主な受賞歴 | ノーベル生理学・医学賞(1949) |

| プロジェクト:人物伝 | |

|

ロボトミーという名前で良く知られる精神外科手術、前頭葉切断手術を精神疾患を根本的に治療する目的で考案した。これが功績として認められ、1949年にスイスの神経生理学者ヴァルター・ルドルフ・ヘスとともにノーベル生理学・医学賞を受賞した。受賞の理由は「ある種の精神病に対する前頭葉白質切截術の治療的価値に関する発見」である。

人物・生涯

編集ポルトガル中部大西洋岸のアヴェイロ県エスタレージャ北郊のアヴァンカで貴族のレセンデ家(de Resende)に生まれた[1]。

モニスは1891年にイエズス会系の聖フィデリス大学に入学し文学をまなび、1894年に故郷に近いコインブラ大学医学部に編入学して医学を学び、在学中にフランスに留学し、神経学をボルドー大学とパリ大学で学んだ[2]。1902年コインブラ大学からM.D.を取得し、1903年から解剖学科・生理学科の教授に就任した。1911年にはリスボン大学医学部教授となり[3]、20年以上務めた。その間、政治の世界に入る。政治家としてはポルトガルの国会議員を1903年から1917年の間務め、1917年外務大臣となる。1918年から1919年まで第一次世界大戦後に開かれたパリ講和会議の首席代表となった。スペイン大使を1917年から1919年まで(第一次共和制)務める。

その後、政治家を辞めて、1944年までの間はリスボン大学で神経学の教授となる。その間、1927年にX線を利用した脳血管造影法を開発する。像の陰影で脳の腫瘍や動静脈奇形などの神経性の病気の原因を診断する方法を考案する。

ロボトミー (Lobotomy)

編集1936年、モニスと同僚のアルメイダ・リマ (Almeida Lima) は、当時すでに知覚を脳に伝える部分として知られていた視床と、知性と感情をつかさどる部分とされていた皮質に繋がる神経繊維を、外科手術で切断することに世界で初めて成功する。この手術は、それから10年程で世界で広く行なわれるようになった。モニスの方法をアメリカ合衆国のウォルター・フリーマンとジェームス・W・ワッツが改良し、前部前頭葉白質切截法(ロボトミー)として確立した。それによりモニスは世界で広く知られ、名声はノーベル医学賞受賞という形で最高潮に達する。

65歳のとき、自分の患者に銃撃されて脊髄を損傷し、身体障害者になった。1955年、ポルトガルのリスボンで死去した。81歳没。

ロボトミーは、主に統合失調症の治療に用いられたが、患者から人間性を不可逆的に奪う深刻な副作用が問題視されて、1975年頃にはまったく行なわれなくなった。現在では悪評の高い手術となっており、薬物療法が一般的となっている。アメリカ合衆国などでは、現在でもロボトミー手術の被害で廃人になった当事者と、その家族たちが、エガス・モニスのノーベル生理学・医学賞受賞取り消しのための運動を行っている。

脚注

編集関連項目

編集参考書籍

編集- 「精神を切る手術」 橳島次郎 (岩波書店)

- 高橋昌一郎『天才の光と影 ノーベル賞受賞者23人の狂気』PHP研究所、2024年5月。ISBN 978-4-569-85681-0。