首かじり

首かじり(くびかじり)は日本の妖怪。餓死した老人が妖怪化したもので、生前の自分に食物を与えなかった人が死ぬと墓に現れ、その首を掘り出して食べるとされる。

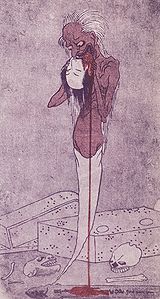

『別冊少女フレンド』(1966年)に掲載された斎藤守弘による妖怪で、首かじりが死体の首をかじっている絵が描かれている。その後、水木しげるの『少年マガジン 増刊 日本妖怪大全』(1968年)や佐藤有文の『いちばんくわしい日本妖怪図鑑』(1972年)などにも掲載され、参考図の幽霊画が使用されるようになった。

妖怪研究家・村上健司の指摘によれば、これは江戸時代中期の浮世絵師・一筆斎文調による幽霊画「男の生首口にしたる幽霊」[1]が元であり、本来は首かじりという妖怪として描かれたものではない[2]。

脚注・出典

編集- ^ 吉川観方『続 絵画に見えたる妖怪』洛東書院、1936年。 NCID BA47423293。「口絵」

- ^ 村上健司 編『妖怪事典』毎日新聞社、2000年、145頁。ISBN 978-4-620-31428-0。