赤坂天王山3号墳

赤坂天王山3号墳(あかさかてんのうざんさんごうふん)は、奈良県桜井市倉橋にある古墳。形状は円墳。赤坂天王山古墳群を構成する古墳の1つ。史跡指定はされていない。

| 赤坂天王山3号墳 | |

|---|---|

墳丘・石室開口部 | |

| 所属 | 赤坂天王山古墳群 |

| 所在地 | 奈良県桜井市大字倉橋(字赤坂) |

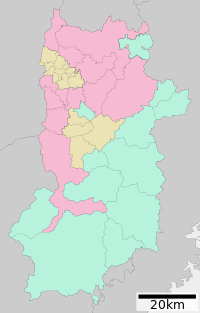

| 位置 | 北緯34度30分2.15秒 東経135度52分27.30秒 / 北緯34.5005972度 東経135.8742500度座標: 北緯34度30分2.15秒 東経135度52分27.30秒 / 北緯34.5005972度 東経135.8742500度 |

| 形状 | 円墳 |

| 規模 | 直径28-30m |

| 埋葬施設 | 両袖式横穴式石室 |

| 出土品 | 須恵器 |

| 築造時期 | 6世紀中葉-後半 |

| 史跡 | なし |

| 地図 | |

概要

編集奈良盆地南部、音羽山北西麓の尾根上において、1号墳(赤坂天王山古墳)の北約20メートルの位置に築造された古墳である。1983年(昭和58年)に古墳群中では唯一となる発掘調査が実施されている(ただし未報告)。

墳形は円形で、東西約30メートル・南北約28メートルを測る[1]。1号墳と3号墳の間では、3号墳の墳丘の一部を削平する形で平坦面が広がっており、1号墳の築造に際して削平・整地がおこなわれた可能性が指摘される[2][1]。墳丘外表で段築・葺石・埴輪は認められていない[1]。埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、南南東方向に開口する。石室全長9.4メートル以上を測るやや大型の石室であり、古墳群中で石室が開口するのは現在では1号墳と3号墳のみになる。石室内の調査では須恵器などが出土したとされるが、未報告のため詳らかでない。

築造時期は、古墳時代後期の6世紀中葉-後半頃と推定され、1号墳に先行する時期と想定される[1]。真の崇峻天皇陵に比定しうる1号墳の築造に際して3号墳の一部が削平された可能性があり、同様に既存の古墳を破壊して築造された石舞台古墳(明日香村)と同様の事例として注目される[2][1]。

なお、1号墳は1954年(昭和29年)に「天王山古墳」として国の史跡に指定されているが、3号墳などその他の古墳は史跡指定されてない。

遺跡歴

編集埋葬施設

編集埋葬施設としては両袖式横穴式石室が構築されており、南南東方向に開口する。石室の規模は次の通り[1]。

- 石室全長:9.4メートル以上

- 玄室:長さ4.2メートル、幅2.3メートル(奥壁)・2.4メートル(中央部)・2.5メートル(前壁)

- 羨道:長さ5.2メートル以上、幅は1.7メートル(開口部)・1.5メートル(中央部)・1.5メートル(玄門部)

玄室の奥壁は基本的に4段積みで、基底石は2石であり、2段目から持ち送る。側壁は4-5段積みで、基底石または2段目から持ち送る。袖石は左右とも1石であるが、東側袖石の張り出しは小さく、左右で偏っている。前壁は大石3個とやや小型の石2個の5個。玄室の床面には敷石が露出するが、当初のものか、調査後に復元したものかは明らかでない。天井石は、玄室では3石、羨道では残存4石。開口部には閉塞石が遺存する[2][1]。

石室内の堆積は、昭和12年の石室略測図と比較してほぼなくなっているため、昭和58年の調査の際に掘削がおこなわれたとみられる[1]。

-

玄室(奥壁方向)

-

玄室(開口部方向)

-

羨道(開口部方向)

-

羨道(玄室方向)

-

閉塞石

-

開口部

脚注

編集参考文献

編集(記事執筆に使用した文献)

- 「赤坂天王山古墳群」『桜井の横穴式石室を訪ねて』桜井市文化財協会、2010年。

- 『赤坂天王山古墳群の研究 -測量調査報告書-』公益財団法人桜井市文化財協会〈公益財団法人桜井市文化財協会調査研究報告第1冊〉、2018年。 - リンクは桜井市ホームページ。