日吉八幡神社

秋田県秋田市八橋本町にある神社

日吉八幡神社(ひえはちまんじんじゃ)は、秋田県秋田市八橋本町にある神社。旧国道の一里塚をすぎて面影橋にいく中間、八橋運動公園の北に位置する。

| 日吉八幡神社 | |

|---|---|

拝殿  | |

| 所在地 | 秋田県秋田市八橋本町1丁目4-1 |

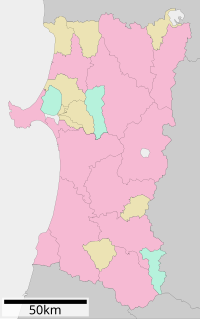

| 位置 | 北緯39度43分20秒 東経140度5分50秒 / 北緯39.72222度 東経140.09722度座標: 北緯39度43分20秒 東経140度5分50秒 / 北緯39.72222度 東経140.09722度 |

| 主祭神 | 大山咋神、大物主神、八幡大神 |

| 社格等 | 旧県社 |

| 創建 | 不明 |

| 例祭 | 9月15日 |

| 地図 | |

概要

編集八橋の山王さん[1]、外町の鎮守[2]として崇敬されてきた。境内には秋田県内で唯一の木造重層建築物である三重塔がある。

拝殿、本殿、舞殿、神橋などが秋田県有形文化財として指定されている。本殿には宮殿があり、江戸時代の国学者である本居宣長の座像が安置されている。

由緒

編集社伝では、平安時代、日枝山王と石清水八幡宮を勧請し日吉山延命寺と称したとされているが、鎌倉時代とする説もあり詳細は不明。当初は秋田郡笹岡村(現在の秋田市外旭川)に鎮座したが、鎌倉時代に五十丁村(現在の秋田市上新城五十丁)へ遷り、天正17年(1589年)に安東実季により飯島村へ、元和元年(1615年)には佐竹義宣により寺内村字油田へ遷ったと伝えられている。寛文2年(1662年)に現在地へ移ったが大火により焼失し、安永7年(1778年)に再建した。

安東氏からは社領200石が寄進され、佐竹氏の信仰も厚く社領40石を寄進して保護した。元和の久保田の町割りに際し外町の鎮守とされたことで、八橋の山王さんとして主に町人たちからの信仰を集めた[3]。

明治時代には県社に列せられ、現在も近隣住民に親しまれている。北側(旧国道)から見ると仏式(山門と三重塔)、東側から見ると神式(鳥居、参道、手水舎、鳥居、拝殿、本殿)の建物配置となっており、その神仏習合(混交)様式について建築学の分野から論文が執筆されている。

御祭神

編集

摂社

編集- 大山祗神社

有形文化財

編集日吉八幡神社では本殿拝殿の他神橋、鳥居、舞殿、三重塔、隋神門、常夜燈などが県指定有形文化財になっている。

建造物

編集- 秋田県指定有形文化財

- 本殿:寛政9年(1797年)建立。

- 正面三間、背面五間、両側面三間、入母屋造り、平入。

- 拝殿:安永7年(1778年)建立。

- 本拝殿は権現造、連結する部分(石の間)は日吉八幡神社では浮橋と呼んでいる。

- 浮橋:2007年(平成19年)修復。

- 仏教的な彼岸と此岸を連絡する施設。

- 舞殿:2000年(平成12年)土台部分を修復。

- 随神門

- 三重塔[5]:宝永4年(1707年)建立。

- 青銅鳥居

- 那波家の奉納による。

その他

編集- 日吉八幡神社境内の句碑

- 日吉八幡神社筆塚:秋田県書道連盟建立、2001年(平成13年)

- 大手水石:明和4年(1769年)、2017年(平成29年)11月新調。

- 大鳥居:昭和13年(1938年)

- 神輿殿:昭和58年(1983年)

- 農聖:石川理紀之助翁頌徳碑、大正7年(1918年)

- 一里塚

- 寿量院

- 菅原神社と筆塚

- 八橋人形

- 不動院

- 帰命寺

年表

編集住所

編集- 秋田県秋田市八橋本町1丁目4-1

- 秋田市 - 地理院地図

- 日吉八幡神社 - Google マップ