常覚寺

奈良県五條市にある高野山真言宗の寺院

常覚寺(じょうかくじ)は、奈良県五條市にある高野山真言宗の寺院。山号は寿命山または延命山。本尊は普賢延命菩薩。(黒渕の・賀名生の)普賢さんの名で親しまれる。

| 常覚寺 | |

|---|---|

| |

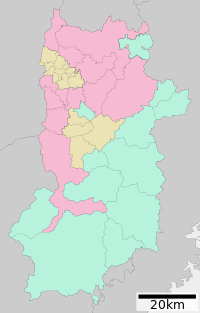

| 所在地 | 奈良県五條市西吉野町黒渕1321 |

| 位置 | 北緯34度17分13.3秒 東経135度44分29.5秒 / 北緯34.287028度 東経135.741528度座標: 北緯34度17分13.3秒 東経135度44分29.5秒 / 北緯34.287028度 東経135.741528度 |

| 山号 | 寿命山、延命山 |

| 宗旨 | 高野山真言宗 |

| 寺格 | 高野山五大院末院 |

| 本尊 | 普賢延命菩薩(秘仏) |

| 創建年 | 伝・弘仁2年(811年) |

| 開山 | 伝・弘法大師 |

| 別称 | 普賢さん |

| 文化財 | 普賢菩薩坐像、釈迦如来立像(何れも重要文化財) |

| 公式サイト | ふげんさん常覺寺 |

| 法人番号 | 7150005006946 |

歴史

編集寺伝によると、弘仁2年(811年)高野山から大峰山に参籠の途中で当地に立ち寄った空海が、黒淵に住む毒蛇の害毒に苦しめられる民衆を憐れみ、霊木に普賢延命菩薩の尊像を彫刻して堂宇を建立したのが始まり。平安時代には源義経が不老不死の仙道を得んとして祈請したという。南朝との関係も深く、延元元年(1336年)後醍醐天皇が賀名生に潜幸した折に病気の平癒を祈願し、正平4年(1349年)後村上天皇の勅願で福寿成就の護摩を修したと伝える。南朝衰微の後は寺運も傾いたが、江戸時代に至り、徳川頼宣の参詣や安井門跡の参籠を見た。元禄元年(1688年)護摩堂を再建し、享保7年(1722年)巨鐘を鋳造。文久2年(1862年)本堂を再建したが、1955年(昭和30年)8月近隣の失火で全て焼亡し、現在の堂宇はその後の再建である。

境内の五輪塔3基はもと崇福寺跡にあったもので、後醍醐天皇・新待賢門院・大塔宮の供養塔と伝えられる。このほか境内には、小判を鋳潰して造ったためその原型が残る「小判の鐘」、水面に影が映らないと死ぬという「姿見の井」がある。

文化財

編集- 重要文化財

- 木造普賢延命坐像(平安後期)

- 木造釈迦如来立像(平安後期)

交通

編集外部リンク

編集- ふげんさん常覺寺(公式サイト)

- 五條市 五條の社寺仏閣・史跡