和泊町

鹿児島県大島郡の町

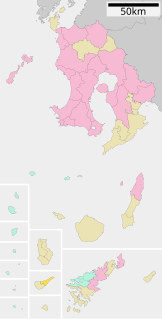

和泊町(わどまりちょう)は、鹿児島県の南部、沖永良部島東部(東半分)に位置する町。大島郡に属する。

| わどまりちょう 和泊町 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 九州地方 | ||||

| 都道府県 | 鹿児島県 | ||||

| 郡 | 大島郡 | ||||

| 市町村コード | 46533-0 | ||||

| 法人番号 | 8000020465330 | ||||

| 面積 |

40.39km2 | ||||

| 総人口 |

5,797人 [編集] (推計人口、2024年12月1日) | ||||

| 人口密度 | 144人/km2 | ||||

| 隣接自治体 | 知名町 | ||||

| 町の木 | ガジュマル(1980年5月制定) | ||||

| 町の花 | てっぽうゆり(1980年5月制定) | ||||

| 他のシンボル | なし | ||||

| 和泊町役場 | |||||

| 町長 | 前登志朗 | ||||

| 所在地 |

〒891-9192 鹿児島県大島郡和泊町和泊10番地 北緯27度23分32秒 東経128度39分20秒 / 北緯27.39228度 東経128.65547度座標: 北緯27度23分32秒 東経128度39分20秒 / 北緯27.39228度 東経128.65547度  | ||||

| 外部リンク | 和泊町 | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

気候風土など、沖永良部島全域にかかわる事柄については沖永良部島の記事を参照のこと。

地理

編集沖永良部島の東半分を町域とする。町一帯は平坦な隆起性サンゴ礁でできている。西半分は知名町となっている。

- 山: 越山(標高188.4メートル)

- 海:

隣接している自治体

編集地名

編集- 畦布

- 伊延(後から追加された大字。成立時期不明)

- 内城

- 大城

- 喜美留

- 国頭

- 後蘭

- 瀬名

- 谷山(1943年、田舎平から改称)

- 玉城

- 手々知名

- 出花

- 永嶺

- 仁志(後から追加された大字。1947年永嶺字から別れ成立)

- 西原

- 根折

- 古里

- 皆川

- 和

- 和泊

歴史

編集沿革

編集行政

編集- 町長:伊地知実利

この節の加筆が望まれています。 |

町の行政機関

編集消防

編集県の行政機関

編集国の行政機関

編集- 鹿児島地方法務局沖永良部出張所

経済

編集産業

編集- 主な産業

- 産業人口

姉妹都市・提携都市

編集国内

編集人口

編集| 和泊町と全国の年齢別人口分布(2005年) | 和泊町の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 和泊町

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

和泊町(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

主な学校

編集中学校

編集小学校

編集交通

編集空路

編集海路

編集- 和泊港

かつて運航していた路線

- マルエーフェリー

- 伊延港

- 天候上の理由により、フェリーが和泊港に寄港できない場合、代替として利用される。

バス

編集道路

編集- 主要地方道

- 一般県道

名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事

編集-

日本一のガジュマル

-

ワンジョビーチ

-

南洲神社

和泊町出身の有名人

編集脚注

編集注釈

編集- ^ 琉球王国の正史『中山世鑑』『おもろさうし』『鎮西琉球記』『椿説弓張月』などでは、源為朝は現在の沖縄県の地に逃れ、その子が琉球王家の始祖舜天になったとされる。この話がのちに曲亭馬琴の『椿説弓張月』を産んだ。日琉同祖論と関連づけて語られる事が多く、この話に基づき、大正11年には為朝上陸の碑が建てられた。表側に「上陸の碑」と刻まれて、その左斜め下にはこの碑を建てることに尽力した東郷平八郎の名が刻まれている。なお、『中山世鑑』を編纂した羽地朝秀は、摂政就任後の1673年3月の仕置書(令達及び意見を記し置きした書)で、琉球の人々の祖先は、かつて日本から渡来してきたのであり、また有形無形の名詞はよく通じるが、話し言葉が日本と相違しているのは、遠国のため交通が長い間途絶えていたからであると語り、源為朝が王家の祖先だというだけでなく琉球の人々の祖先が日本からの渡来人であると述べている(真境名安興『真境名安興全集』第一巻19頁参照。元の文は「「此国人生初は、日本より為レ渡儀疑無二御座一候。然れば末世の今に、天地山川五形五倫鳥獣草木の名に至る迄皆通達せり。雖レ然言葉の余相違は遠国の上久敷融通為レ絶故也」)。なお、最近の遺伝子の研究で沖縄県民と九州以北の本土住民とは、同じ祖先を持つことが明らかになっている。高宮広土(鹿児島大学)が、沖縄の島々に人間が適応できたのは縄文中期後半から後期以降である為、10世紀から12世紀頃に農耕をする人々が九州から沖縄に移住したと指摘するように、近年の考古学などの研究も含めて南西諸島の住民の先祖は、九州南部から比較的新しい時期(10世紀前後)に南下して定住したものが主体であると推測されている[3][4]。

出典

編集- ^ 日本エアコミューターの機材・乗務員による運航

- ^ 乗り継ぎにより奄美空港へ利用可能

- ^ “ルーツ解明 沖縄に注目”. 朝日新聞. (2010年4月16日). オリジナルの2010年4月20日時点におけるアーカイブ。

- ^ “ルーツ解明 沖縄に注目”. 朝日新聞. (2010年4月16日). オリジナルの2011年6月29日時点におけるアーカイブ。

- ^ 西郷南洲記念館 | 沖永良部島 観光案内 (社)おきのえらぶ島観光協会

- ^ 「プロフィール」『週刊テレビ番組』1981年5月29日号、東京ポスト、27頁。