上溝天神塚古墳

上溝天神塚古墳(あげみぞてんじんづかこふん)は、長野県飯田市松尾上溝にある古墳。形状は前方後円墳。飯田古墳群(うち松尾単位群)を構成する古墳の1つ。国の史跡に指定されている(史跡「飯田古墳群」のうち)。

| 上溝天神塚古墳 | |

|---|---|

後円部墳丘・石室開口部 (左上に天神社社殿) | |

| 所属 |

飯田古墳群(松尾単位群) 上溝古墳群 |

| 所在地 | 長野県飯田市松尾上溝3384ほか |

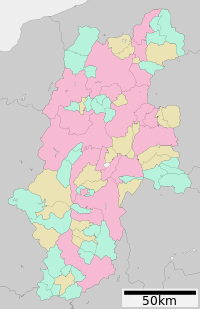

| 位置 | 北緯35度30分7.93秒 東経137度50分42.78秒 / 北緯35.5022028度 東経137.8452167度座標: 北緯35度30分7.93秒 東経137度50分42.78秒 / 北緯35.5022028度 東経137.8452167度 |

| 形状 | 前方後円墳 |

| 規模 |

墳丘長41.5m 高さ7.9m(後円部) |

| 埋葬施設 | 無袖式横穴式石室 |

| 出土品 | 副葬品多数・須恵器・土師器 |

| 築造時期 | 6世紀中葉 |

| 史跡 | 国の史跡「飯田古墳群」に包含 |

| 地図 | |

概要

編集天神社社殿(後円部墳頂)

長野県南部、天竜川支流の松川南岸の舌状段丘南端部(標高423メートル)に築造された古墳である。墳丘上には天神社・集会所が所在しており、現在までに大きく削平・改変されている。1991年度(平成3年度)に石室入り口の崩落に伴う石室清掃・実測調査が実施されている。

墳形は前方後円形で、前方部を西方向に向ける。埋葬施設は後円部における無袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。石室全長10.8メートルを測る大型石室で、石室の石材には大型の自然石が使用される。石室内からは、鏡・鉄鏃・刀装具・馬具・帯金具・金環・玉類・土師器・装飾付須恵器など多数の副葬品が検出されている。築造時期は古墳時代後期の6世紀中葉[1](または6世紀前半[2])頃と推定され、7世紀末-8世紀後半の追葬ないし祭祀が想定される[2]。

古墳域は2016年(平成28年)に国の史跡に指定された(史跡「飯田古墳群」のうち)。現在では石室復元のうえで公開されている。

遺跡歴

編集墳丘

編集墳丘の規模は次の通り[2]。

- 墳丘長:41.5メートル

- 後円部

- 直径:22.5メートル

- 高さ:7.9メートル

- 前方部

- 幅:31.0メートル

- 高さ:2.7メートル

埋葬施設

編集石室パース図

石室展開図

埋葬施設としては後円部において無袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り[2]。

- 石室全長:10.8メートル

- 玄室:長さ7.7メートル、幅2.4-2.7メートル、高さ2.6-3.0メートル

- 羨道:長さ3.0メートル、幅1.8メートル、高さ2.2メートル

石室の石材には大型の自然石が使用され、玄室・羨道は天井を下げることで区分される[2]。現在の袖石・床面は、発掘調査後に復元されたものになる[3]。

-

石室俯瞰図

-

石室内部(奥壁方向)

-

石室内部(開口部方向)

-

開口部

出土品

編集出土品

飯田市考古博物館展示。- 伝出土品

- 鏡 1

- 鉄鏃 10

- 剣頭か

- 昭和58年度発掘調査出土品

- 土師器 - 坏、高坏。

- 須恵器片

- 平成3年度石室清掃調査出土品

- 刀装具

- 銀装圭頭柄頭 1

- 鍔 2

- 責金具 3

- 鞘尻金具か 1

- 鉄鏃 多数

- 馬具

- 板状立聞環状鏡板付轡 2

- 引手 1

- 留金具 20以上

- 辻金具

- 鉸具 10以上

- 鞖金具 2

- 帯金具垂飾部 1以上

- 金環 6

- 玉類

- 銀製空玉 6

- 銀製山梔玉 2

- 金銅製山梔玉 4

- ガラス大玉 8

- ガラス小玉 65

- 漆玉 10

- 管玉 2

- 臼玉 11

- 装飾付須恵器 1

- 土師器 - 坏(暗文土器)1。

関連施設

編集- 飯田市考古博物館(飯田市上郷別府) - 上溝天神塚古墳の出土品を保管・展示。

脚注

編集参考文献

編集(記事執筆に使用した文献)

- 史跡説明板(飯田市教育委員会、2017年設置)

- 「上溝天神塚古墳」『飯田における古墳の出現と展開 -資料編-』飯田市教育委員会、2007年。 - リンクは奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」。

関連文献

編集(記事執筆に使用していない関連文献)

- 白石太一郎「伊那谷の横穴式石室(一)」『信濃』第40巻第7号、信濃史学会、1988年7月、669-687頁。

外部リンク

編集- 上溝天神塚古墳 - 飯田市ホームページ