マンダラ論

マンダラ論とは、1982年にアメリカの歴史学者オリバー・ウォルタースが著書『東南アジアから見た歴史・文化・地域』で提唱した、近世以前の東南アジアにおける国家の形態論である[1]。

概要

編集古代から近世にかけての東南アジアは、ヨーロッパの父系性社会とは違い父系性と母系性の両性社会であり、社会的地位は血筋だけでは決まらずに、常に権力の内部で血縁間抗争が行われていた。このため、世襲による巨大な王国は成立しにくく、権力者は常に実力を示し続けざるを得なかった。

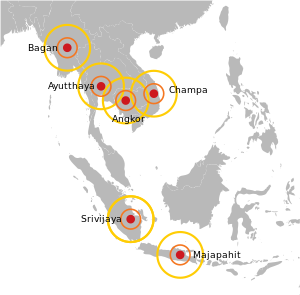

しかし、原始社会のような実力だけでの権力では広域支配を維持することはできないため、権力の図式は、地方ごとにおける小さな主権、それをまとめる中規模な主権、更にそれをまとめる大規模な主権となった[† 1]。そしてその裾野は往々にして重複しており、あたかも曼荼羅図のような、どこまでが中央の支配する領域か明確ではない重層的かつ多重的な権力による連合国家の形態がみられることとなった。

歴史年表上で見る限りはどこかの王権に支配されていそうな都市が独自に中国に対して朝貢を行っていたり、現代人にはひとつの国家と認識される内部で都市同士が領域の主導権争いを行うなどの現象はこのシステムによって説明ができるとされる[2]。このようなシステムにおいては、権力の頂点にある者が己のカリスマをヒンドゥー教の神格になぞらえるなどの傾向が見られ、ベトナム北部を除く「インド化された東南アジア」で広く観察できる。

先行する論

編集先行する論としては、1976年にアメリカのスタンレー・J・タンバイヤが唱えた「銀河政体論」がある。これはアユタヤ王朝において、世界の中心を主張するアユタヤ畿内王権の周囲に、同型の1級から4級までの小王朝が存在して、それらは合体と分裂の耐えざる運動をしている。またそれらは分業関係にないために、それぞれが自立可能で、かつ征服されることは単なる吸収であり消滅ではない、という論である。

またクリフォード・ギアツは1980年に「ヌガラ 19世紀バリの劇場国家」で「劇場国家論」を唱えた。これは国家機構や村落機構において、政治・経済・民間儀礼のすべてが国家なしで動いており、重層的かつ多様性の強い社会では、建築物などの動かないものよりも儀礼のような演劇的なパフォーマンスが重要であったという論である。

史学上の影響

編集オランダの人類学者、ハーヘイスティン(Renée Hagesteijn)は、著書『サークルズ・オブ・キングス』にて、東南アジアの王権が「村落 - 地方の中心 - 超地方の中心」の3重構造であると主張した[3]。

各地域のマンダラ

編集ベトナム南部

編集チャンパは中央集権の王国ではなく、インドゥラプーラ、アマラヴァーティー、ヴィジャヤ、カウターラ、パーンドゥランガの各地方王権の連合体であった。碑文にもチャンパ王は「王の中の王」と書かれている。チャンパの領土が半分以下になり、衰亡が間違いないものとなった17世紀にあってもチャンパ商人の活躍が衰えなかったこともマンダラ的な性質を示している[4]。また、キン族国家の南進が段階的にしか進まず、チャンパの滅亡がいちどきでなく数世紀かけて起こったことも同様である。また、ほとんどインド化されなかったキン族国家においても、南北分裂時代や阮朝の初期においては、明王朝遺臣、チャンパ遺臣、カンボジア勢力、ジャライやバナールなどの山地民族勢力をうまく活用し自治権を付与した南部において、ある程度のマンダラ的な性質が見て取れる。

シャム(チャオプラヤー流域)

編集アユタヤ王朝では、中心であるアユタヤ畿内の外に1級から4級までのランクをもつ朝貢国が多数配置されていた(銀河系的構造)。第21代のナレースワン大王の時代に、郡ごとに王を置く制度を改め、郡庁を中央派遣の官吏に統治させた(中央集権制度)。

ボルネオ島

編集ボルネオ島においては、村落を形成するダヤク人やマレー人による部族共同体を、ブルネイやスールーのスルタン、蘭芳公司の総長などが取りまとめることによって国権が維持され、さらにその国権の多くは中国への朝貢を行った。

マレー半島

編集現在においてもマレーシアは連邦制であり、マレー半島では11の州のうち9つに国王(スルタン)が存在する。

出典

編集注釈

編集参考文献

編集『歴史世界としての東南アジア』(1996、桃木至朗、山川出版社)ISBN 978-4-63-434120-3