ニュートン環

ニュートン環(ニュートンかん、Newton's rings)は、接触させた2つの凸レンズもしくは凸レンズと透明な板に光を当てたときに観察される同心円状のリングである。ニュートン・リングともいう。これらが作る隙間の両面で反射される光波の干渉によって起こるとして説明できる。

| 物理学 |

|---|

| ウィキポータル 物理学 執筆依頼・加筆依頼 |

|

| ウィキプロジェクト 物理学 |

| カテゴリ 物理学 |

概要

編集ニュートン環は接触点を中心とした同心円状の多数のリングとして表れ、その幅は内側は広く外側ほど狭くなる。凸レンズは湾曲が少ない(曲率半径が大きい)ものの方がリングが大きくなり観察しやすい。反射光を観察した場合、中心は必ず暗い領域となる。太陽光のような白色光だとリングは虹のように色づいて見え、中心に近いところでは明るいリングの内側が青、外側が赤っぽくなる。ただしこの並びは周辺では不明瞭となる。光が単色光の場合にははっきりした明暗のリングが見え、波長の長い赤い光では大きく、短い青い光では小さくなる。

こうしたいわゆる干渉縞は材質にはよらず、単に2つの透明な物質の間に光の波長に比較しうる程度の細い隙間があれば日常的に観察できる。隙間とは逆に極めて薄い膜でも本質的には同様で、ニュートンは上述のニュートン環の色の並びが、箱の中にそっと置いた石鹸の泡の表面で観察される虹色と正確に同じ順序をもつことに気づいていた[1]。類似した干渉縞は、はりあわせたプラスチックの隙間や、水面に薄く広がった油膜、薄いラップフィルムなどでも観察できる。ニュートン環はこうした波の性質をもつ光の干渉の効果を簡単な道具で端的に示すことができるものであるため、教育上も有用であり干渉やイリデッセンスの典型例としてよく取り上げられる。

リングの位置

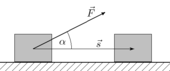

編集ニュートン環の明暗のリングが接触点からの距離に関してどのように現れるかを考えてみる。平板なガラスの上に凸レンズを置き、上方から光が差す場合、問題となる反射光の干渉は、わずかな隙間を作る凸レンズの下面とガラスの上面とで反射した光によって起きる。光が真上から差し、同時に反射光を真上から観察する簡単な場合には、屈折の効果を無視すれば観察される干渉光の振幅は差し込む光の波長 λ とレンズとガラスとの垂直方向の間隔 d とから決まることになる。

下側のガラス上面からの反射では光の波の位相が反転すると考えられているので、接触点、すなわち d = 0 では(両者の材質が同じならば)両者の波は打ち消しあい反射光は現れない。すなわち中心には常に暗い領域ができる。この中心から遠ざかって光が強めあい強い反射光が最初に現れるのは、光は隙間を往復するため隙間が d = λ / 4 のときとなる。その倍の d = λ / 2 となれば再び波は打ち消しあい、これは最初の暗いリングに相当する。このようにして、隙間の幅 d = m λ / 4 (m は自然数)において m が偶数 (0, 2, 4, ...) なら暗いリングに、奇数 (1, 3, 5, ...) なら明るいリングに対応することになる。

球面をなす一般的な凸レンズの表面は接触点からの距離 r の4次以上の項を無視すれば、近似的にパラボラ面とみなせる。これは一般に凸レンズの面の曲率半径を R とするなら、d ≈ r2/2R と表せる[2]。よって、

であり、ここで m が奇数のときの r に明るいリングが、偶数のときの r に暗いリングが現れる。

例えば、光の波長を λ = 570 nm とし、レンズの曲率半径を R = 30 m とすると、一番内側の明るいリング (m = 1) の半径はおよそ 2.9 mm となる。ニュートンは逆に、こうした各リングの位置 r を精密に測定しその2乗が(レンズを押さえつけすぎて変形していなければ)等差数列となっていることを見出して、隙間の幅に関して周期的に反射と透過を行っていることに気づいている[3]。

歴史

編集ニュートン環は顕微鏡による詳細な観察結果を記したロバート・フックの『ミクログラフィア』の中で1665年に初めて報告された[4]。アイザック・ニュートンは著書『光学』(Opticks, 1701)[5]の中でこのリングについて詳しく研究している。

ニュートンはこれに様々な単色光をあてて、その明暗がガラス間の間隔によって周期的に決まることを見出している。ニュートンは光を粒子だと考えていたためにこの現象の説明に非常に苦慮し、この光の奇妙な性質を透過あるいは反射のしやすさの「発作」(fits of easy transmission or reflection) と呼んだ。フックが発見しニュートンの名を与えられたこの現象は、皮肉にもフックが支持しニュートンが反発した光の波動説を採るときその干渉として自然に説明できるようになった。

しかし、20世紀前半、光が光子という単位でしか相互作用しないことが明らかになってくると、ニュートンの疑問は再び問題となり、状況によって波と粒子の性質をあわせもつ量子の奇妙な性質を端的に示すもののひとつともなった[6]。

脚注

編集参考文献

編集- ニュートン『光学』島尾永康 訳、岩波書店〈岩波文庫〉、1983年。ISBN 978-4-00-339041-2。 原書: Newton, Isaac (1701) Opticks.

- ファインマン, R. P.『光と物質のふしぎな理論: 私の量子電磁力学』釜江常好、大貫昌子 訳、岩波書店、1987年。ISBN 978-4-00-005866-7。 (2007)〈岩波現代文庫〉ISBN 978-4-00-600177-3. 原書: Feynman, Richard P. (1986). QED: The Strange Theory of Light and Matter. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-08388-9 (Princeton Science Library, 2006) ISBN 978-0-691-12575-6.