イエロー・ジャーナリズム

イエロー・ジャーナリズム(英: Yellow Journalism)とは、新聞の発行部数等を伸ばすために、事実報道よりも扇情的である事を売り物とする形態のジャーナリズムのこと。赤新聞に近い。

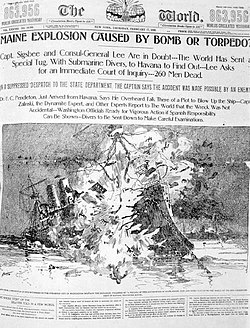

1890年代に、ジョーゼフ・ピューリツァー発行の『ニューヨーク・ワールド』紙とウィリアム・ランドルフ・ハーストの『ニューヨーク・ジャーナル・アメリカン』紙が、漫画『イエロー・キッド』を奪い合って載せた事に由来する。共に「黄色新聞(イエロー・ペーパー)」として知られた。

これは、多彩な形容詞と誇張の使用や、迅速さを優先して事実検証不足のニュース速報あるいは全出来事の慎重な偽造によって作り出された物語などのような形式をとる場合がある。

主な特徴

編集歴史家のフランク・ルーサー・モットは1941年に以下の5つをイエロージャーナリズムの特徴として挙げている[1]。

NYワールド紙 vs NYジャーナル紙

編集扇情的な通俗記事や娯楽記事の掲載でピューリッツァーがニューヨーク・ワールド紙の部数を飛躍的に伸ばしたことを見て、ハーストも同種のニューヨーク・ジャーナル紙の発行を始めた。ジャーナル紙はワールド紙の半額で、よりセンセーショナルな記事を満載して部数を伸ばした。両紙による読者獲得のための熾烈な競争が始まり、1896年に、ハーストはワールド紙のスタッフをごっそり引き抜いた。ワールド紙日曜版の人気漫画イエロー・キッドの作者も引き抜き、臆面もなくジャーナル紙でイエロー・キッドを連載させた。ピューリッツァーも別の漫画家を雇い、イエロー・キッドの連載を続けて対抗した。このことから、両紙は「イエロー・キッド新聞」と揶揄され、ここからイエロー・ジャーナリズムという言葉が生まれた。ニューヨークでのこの販売競争はアメリカ各地の新聞社にも飛び火し、扇情的なイエロージャーナリズムはまたたく間に全米に広まった。

脚注

編集- ^ Mott, Frank Luther (1941). American Journalism. pp. 539

関連項目

編集- ハースト・コーポレーション ハースト系新聞の本社。

- サンフランシスコ・エグザミナー ハースト系新聞。同誌の米西戦争や、それに続く米比戦争によるフィリピンの植民地化支持に反対したのがマーク・トウェインやクリーブランド前大統領のアメリカ反帝国主義連盟である。

- シアトル・ポスト・インテリジェンサー ハースト系新聞。日系人の強制収容に大きな影響を与えた。

- ゴシップ

- スポーツ新聞

- 写真週刊誌

- 文春砲

- 週刊新潮

- メディア・リテラシー

- 虚偽報道

- タブロイド

- ワイドショー

- マスゴミ

外部リンク

編集- 大井眞二, 「センセーショナリズムを考える : アメリカ・ジャーナリズム史の文脈から(<特集>報道と倫理 : その今日的な意味合い)」『マス・コミュニケーション研究』 43巻 1993年 p.45-62, 日本マス・コミュニケーション学会, doi:10.24460/mscom.43.0_45