椿井大塚山古墳

椿井大塚山古墳(つばいおおつかやまこふん)は、京都府木津川市山城町にある古墳。形状は前方後円墳。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に、石室天井石は木津川市指定有形文化財に指定されている。

| 椿井大塚山古墳 | |

|---|---|

墳丘(右に前方部、左奥に後円部) | |

| 所在地 | 京都府木津川市山城町 |

| 位置 | 北緯34度45分43.7秒 東経135度49分4.0秒 / 北緯34.762139度 東経135.817778度 |

| 形状 | 前方後円墳 |

| 規模 |

墳丘長175m 高さ20m |

| 埋葬施設 |

竪穴式石室 (内部に割竹型木棺) |

| 出土品 | 銅鏡36面以上 |

| 築造時期 | 3世紀末 |

| 史跡 | 国の史跡「椿井大塚山古墳」 |

| 有形文化財 |

出土品(国の重要文化財) 石室天井石(木津川市指定文化財) |

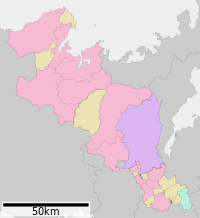

| 地図 |

|

概要 編集

破壊が進んでいて、本来の規模については未だよく分かっていない。後円部はJR奈良線によって分断されている。

規模・形状 編集

墳丘は全長約175メートル、後円部は直径約110メートル・高さ20メートルで丘陵を断ち切る形で作られた関係上形が少し歪になっており、 前方部は長さ約80メートル・高さ約10メートルと推定されている。前方部が撥(ばち)形に開き、濠が認められていない。古墳は山塊のなかに造営され、盛土も部分的におこなっている。墳丘の大部分は自然地形の高まり、つまり、自然の山を利用しているので、一見、丘陵の一部のようである。

埋葬施設は、定型化した南北長6.9メートル、幅1メートル、高さ3メートルの竪穴式石室に板石・割石を積んで壁を立ち上げ、天井も板石を置き粘土で厚く覆っている。床には板石・礫・砂を敷き、その上に粘土を施し、長大なコウヤマキの割竹形木棺を安置している。石室内には朱が塗られ、粘土床には10キログラムを超える水銀朱がまかれていた。

-

後円部から前方部を望む

-

後円部墳丘

築造時期 編集

古墳時代初期の前方後円墳である。小林行雄は、三角縁神獣鏡を分類して7つの型式に大別した場合、この古墳の出土品では最古型式から4番目までの新しい鏡が含まれていたので、3世紀末の造営とした。しかし、近年では、この椿井大塚山古墳より若干さかのぼり、3世紀中葉すぎに定型化した前方後円墳の出現がなされたとする見方が有力となっている[1]。

奈良県桜井市の箸墓古墳、岡山県岡山市の浦間茶臼山古墳、奈良県天理市の黒塚古墳などとともに出現期古墳と総称される[2]。なお、椿井大塚山古墳および浦間茶臼山古墳、黒塚古墳は箸墓古墳のちょうど2分の1に企画された前方後円墳である可能性が高いと考えられている[2]。

副葬品 編集

1953年(昭和28年)、国鉄奈良線の拡幅工事の際に竪穴式石室が偶然発見され、当時最多の三角縁神獣鏡32面が出土した[1]。それ以外には三角縁神獣鏡より少し古い内行花文鏡2面、方格規矩鏡1面、画文帯神獣鏡1面が出土し、総計36面以上の鏡と武具が出土した[1]。36面以上というのは他の鏡の破片数点が出ているのと盗掘で行方不明になったものがあった可能性が出てきたためであった。多数の銅鏡を棺の中に入れる習俗が古墳時代前期には西日本や中部地方で急速に拡がった[1]。それらの鏡が、短期間にほぼ同一場所・地域で製作されたと推定されている。

また、日本最古の刀子も出土している。

武器・武具では、鉄刀7本以上、鉄剣十数本以上、鉄矛7本以上、鉄鏃約200本、銅鏃17本、鉄製甲冑1領が、工具・農具では、鉄鎌3本、鉄斧10個、鉄刀17本、鉄製ヤリカンナ7本以上、鉄錐8本以上、鉄ノミ3本以上が、漁具では、鉄銛十数本、鉄ヤス数本、鉄製釣針1本が出土している。このほか、鉄製冠ではないかと疑われる鉄製品がでている。

被葬者 編集

当古墳は、淀川を遡り木津川の右岸にある。縄文時代からの漁具である銛、ヤス、釣針が揃っている。南西に船戸という地名がある。以上のことから当古墳の被葬者は船舶の管理者であり、津(港)の管掌者ではなかったかと推測されている。

小林行雄、田中琢ら幾人かの研究者は被葬者にタケハニヤスビコの名を挙げている[3]。他方、塚口義信は天皇に討伐された敗者にしては古墳の規模が大きく副葬品も優れているとして、タケハニヤスビコ的な人物ではなく、『記紀』に記される日子坐王伝承のモデルとなった人物こそふさわしい[3]、と考察している。

文化財 編集

重要文化財(国指定) 編集

- 銅鏡

- 三角縁神獣鏡(残欠共) 32面分

- 画文帯神獣鏡 1面

- 内行花文鏡(残欠共) 2面分

- 方格規矩四神鏡 1面

- 銅鏃 14本

- 刀剣類

- 鉄素環頭大刀 1口

- 鉄大刀(残欠共) 5口

- 鉄剣・鉄槍(残欠共) 7口

- 鉄刀子(残欠共) 16口

- 武具類

- 鉄小札革綴冑残欠 1頭分

- 鉄甲残欠 1領分

- 鉄鏃(残欠共) 11本

- 工具類

- 鉄斧 9箇

- 鉄鉇(残欠共) 8本

- 鉄鑿残欠 3本

- 鉄錐(残欠共) 9本

- 漁具類

- 鉄銛残欠 4本

- 鉄釣針 1本

- 鉄魚叉残欠 6本

- 鉄鎌(残欠共) 3箇

- 不明鉄器 11箇

- (附指定)木棺残欠 3片

国の史跡 編集

- 椿井大塚山古墳 - 2000年(平成12年)9月6日指定[5]。

木津川市指定文化財 編集

- 有形文化財

- 山城町の考古遺物(考古資料) - 椿井大塚山古墳竪穴式石室天井石2枚を含む旧山城町域からの出土遺物を包括。2007年(平成19年)2月26日指定[6]。

脚注 編集

注釈 編集

出典 編集

- ^ a b c d 白石(2018)pp.30-36

- ^ a b 白石(2018)pp.41-46

- ^ a b 塚口(2016)p.166

- ^ 京都府椿井大塚山古墳出土品 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 椿井大塚山古墳 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 「木津川市内所在指定文化財等一覧」 (PDF) (木津川市ホームページ)。

参考文献 編集

- 白石太一郎「第一章 箸墓古墳と大市墓」『古墳の被葬者を推理する』中央公論新社〈中公叢書〉、2018年11月。ISBN 978-4-12-005147-0。

- 塚口義信『邪馬台国と初期ヤマト政権の謎を探る』原書房、2016年11月。ISBN 978-4562053544。